Blog

COMO ESTÁ SENDO SUA LEITURA?

Conte para a gente o que achou do nosso blog e ajude a melhorar nossos conteúdos!

A participação nesta pesquisa garante 1 ingresso + 1 acompanhante para visitar o Museu da Imigração.

QUERO AJUDAR

Compartilhe

QUANDO O MURO FALA, É O ESTADO QUEM CALA. Na Mooca, o verbo original virou interrogação. Fazer casa, ainda é possível?

Karla Burgoa*

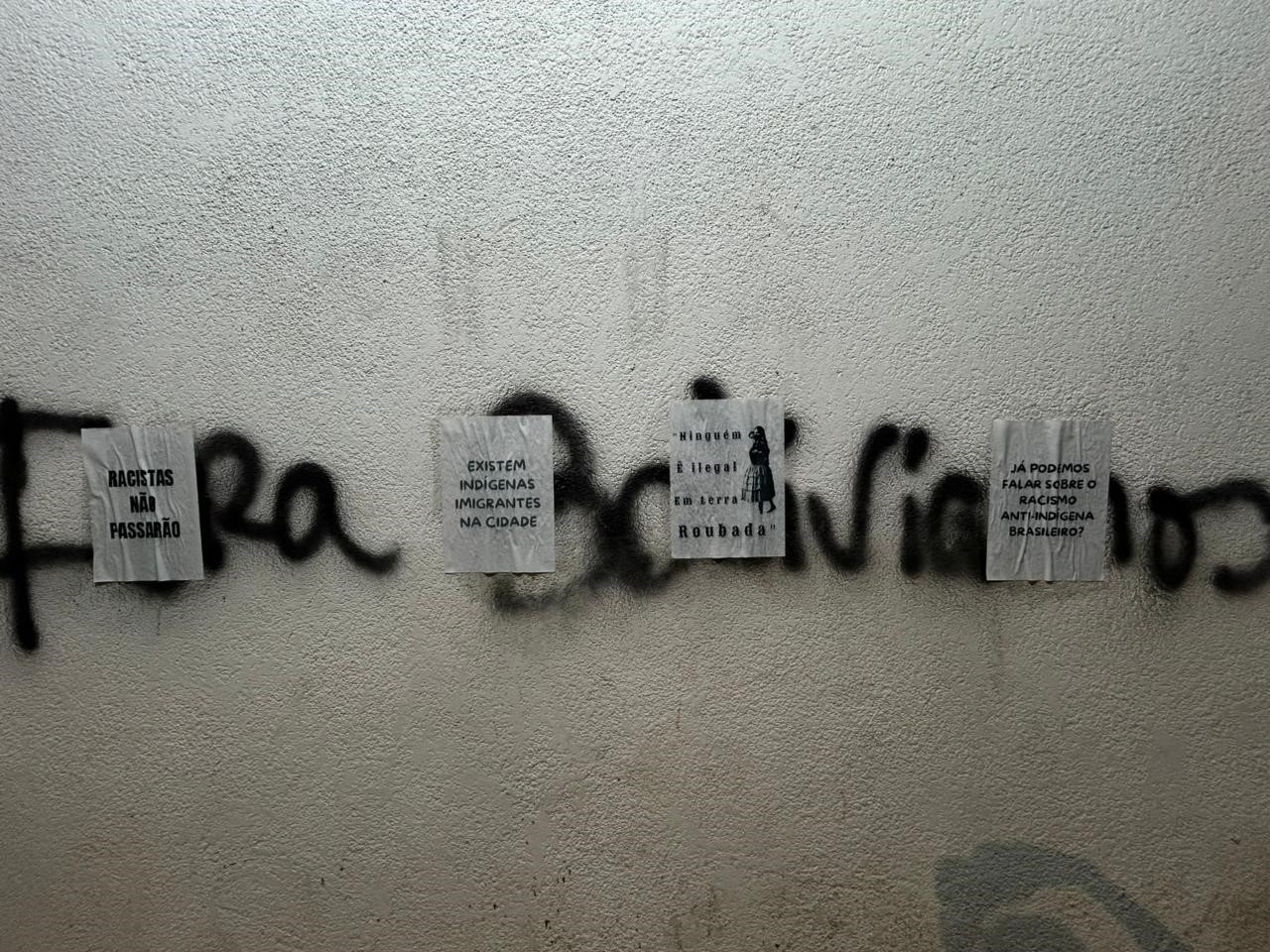

A Mooca nasceu para fazer casa. Era o que dizia seu nome: “moo” – fazer, “oca” – casa, de origem Tupi-Guarani, idioma dos que estavam aqui antes de tudo isso ter nome. Na época em que a cidade era mais terra do que cimento, os colonizadores começaram a erguer moradias na região. Os indígenas olhavam e nomeavam: “moo oca”. Fazer casa. Hoje, mais de quatro séculos depois, fazer casa na Mooca parece ofensa. O bairro que virou vitrine da imigração italiana, onde se homenageiam os tantos “nonnos” e se serve “cannoli” no café da manhã, foi o mesmo que, em abril de 2025, teve seus muros pichados com a frase: “Fora bolivianos”. A imigração pode ser celebrada, mas depende.

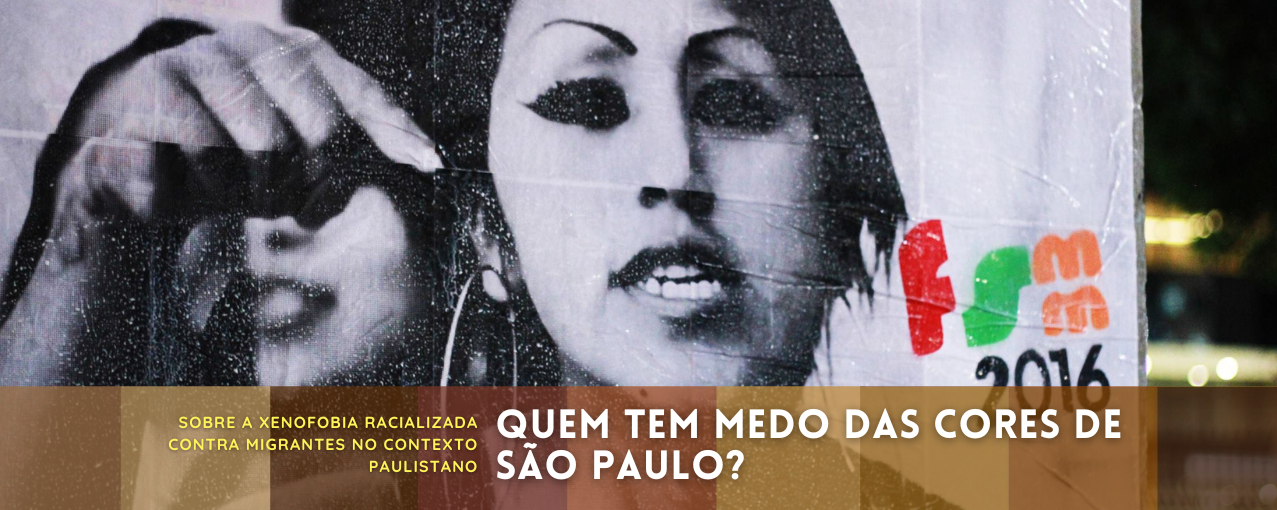

A parede em questão fica a poucos metros do Museu da Imigração, que por coincidência, a mesma, que anos antes, havia recebido lambes nesse exato espaço para celebrar a diversidade de origens que construíram a cidade, e que, inclusive, está registrada na foto que estampa esse texto.

A cidade gosta de lembrar dos imigrantes italianos que desciam do trem com suas malas de couro. Mas não gosta dos bolivianos que hoje caminham pela rua Tiers, pela Paulista, por toda cidade. Trabalham, estudam, cuidam, criam seus filhos. Também adoecem, também pagam impostos. Exatamente como qualquer cidadão. E mesmo assim, também são tratados como se não pertencessem.

Hoje, segundo o Observatório das Migrações da NEPO-UNICAMP, mais de 140 mil bolivianos vivem no Brasil, 100 mil deles em São Paulo [1]. A maioria concentrada no Brás, Vila Maria, no Pari, Bom Retiro, na Mooca. São milhares de pessoas cuja existência é, ao mesmo tempo, indispensável e invisível. Estão nos consultórios, nos salões de beleza, nas universidades, nas bancadas de laboratório. Mas quando uma parede fala “Fora bolivianos” , ela tenta resumir todas essas presenças a um ruído.

A frase, escrita em tinta crua, é um espelho. Reflete o que a cidade tenta encobrir com discursos de tolerância e campanhas de diversidade. Há algo de brutal na clareza do gesto. A tinta diz, sem hesitar, o que tantos sussurram.

O muro falou, mas, lamento dizer, não foi ele que começou “a conversa”. A cidade inteira já dizia isso em silêncio. Como? Em cada fiscalização seletiva, em atendimento negado, em cada olhar atravessado, nos comentários que, tenho certeza, que cada um de nós, bolivianos, filhos, descendentes, já ouvimos pelo menos alguma vez, mas claro, de maneira sutil.

A pensadora Judith Butler escreve que nem todas as vidas são reconhecidas como vidas [2]. Algumas são apagadas antes mesmo de nascer na linguagem. Quando se diz “Fora bolivianos”, não se está apenas rejeitando um grupo. Está se afirmando que existem corpos que não devem ocupar espaço. Nem no bairro, nem na cidade, muito menos na memória.

Tal reflexão me lembrou a obra "Los migrantes que no importan", do jornalista salvadorenho Óscar Martínez, que caminha pelas trilhas da América Central até os Estados Unidos, ouvindo e registrando vozes que o mundo prefere calar [3]. A lógica é parecida aqui. Os migrantes não são invisíveis, jamais. São tornados invisíveis. A fronteira de São Paulo não está só entre a Bolívia e o Brasil, porque mesmo quando atravessamos, a encontramos nos olhares, e nesse caso, também bem estampado, no muro.

Aqui menciono o intelectual e psiquiatra Frantz Fanon, que em sua obra de 1952, “Pele Negra, Máscaras Brancas”, aponta que o colonizado é mantido à margem da linguagem, pois só é reconhecido se adotar a língua e a visão de mundo do colonizador [4]. Nesse sentido, o mundo colonial é dividido entre os que têm voz, os que detêm a linguagem legítima, e os que têm função, os que executam, mas não participam do discurso.

Em São Paulo, em 2025, essa lógica ainda se reflete: muitos dos que vieram da Bolívia continuam a ser vistos mais como função do que como voz, reproduzindo, em novo contexto, a hierarquia linguística e social que Fanon descreveu. Em poucas palavras, como mão, sabe?

A reflexão do autor vem de um contexto e sociedade dos anos 50, mas se encaixa perfeitamente nos dias atuais. A xenofobia não chega sozinha. Ela anda com o silenciamento, o racismo, o classismo, o medo disfarçado de ordem. O picho da Mooca é só o que escapou. Pode ser pintado, e foi, foi coberto. Mas o resto segue encoberto por… silêncio estatal.

É possível rastrear, ao longo dos anos, uma série de episódios semelhantes, como parte do mesmo funcionamento. A cidade pune os que mais precisam dela, e o punimento vem com esse apagamento estrutural.

Ao pensar sobre a situação, e ao colocá-la nesse texto, foi impossível não lembrar do romance “Seul, São Paulo”, onde o escritor boliviano Gabriel Mamani Magne desenha um retrato de jovens imigrantes tentando existir entre apagamentos e reinvenções [5]. Seus personagens se movem entre trens, escolas, becos e ruas. Tentam fazer morada num espaço que, o tempo todo, os lembra que não os quer ali.

Essa ambiguidade urbana é o que mais fere. São Paulo precisa dos imigrantes, dos bolivianos, contudo, não os suporta enquanto sujeitos.

A pergunta não é por que escreveram “Fora bolivianos” na parede. A pergunta é: isso ainda choca? E mais: por que tantos acham que esse é um caso isolado?

O Estado, como instituição e como ausência, se fez notar. Não nas respostas, mas eu diria que, no silêncio. E aqui é preciso perguntar: quantas vezes é necessário descobrir o mesmo crime para admitir que ele não é exceção, mas parte do funcionamento do país?

A resposta veio, e dos próprios bolivianos, ou melhor, bolivianas. E veio como sempre vem: com firmeza!

O coletivo de mulheres indígenas Cholitas da Babilônia refizeram a parede com lambes, e principalmente, com presença. Porque quem resiste, sobrevive. Quem insiste, reescreve. O grupo de acolhimento, conscientização e identidade, se uniu em uma ação que reuniu bolivianas, bolivianos e descendentes, das mais variadas idades, e também se fez notar.

E talvez seja isso que mais incomode: os que esperariam que desaparecesse ou fosse invisível, continuam aqui. Sentados no metrô. Esperando o ônibus. Fazendo casa onde disseram que fossem embora.

Na Mooca, o verbo original virou interrogação. Fazer casa, ainda é possível? E quando falo em fazer, não implica somente em construir, mas sentir, sentir-se em casa, ainda é possível? O muro falou, mas com certeza, não foi sozinho. Não foi o primeiro muro, nem será o último. Porque há quem escreva com o corpo o que o país insiste em não ler, porque aí quem sabe, teria que “resolver”, de verdade.

Referências bibliográficas:

[1] Observatório das Migrações em São Paulo. Números da Imigração Internacional para o Brasil. Campinas: NEPO - UNICAMP. Disponível através do link:

[2] Butler, Judith. 2019. Vida precária: os poderes do luto e da violência. Trad. Lieber, Andreas. Belo Horizonte: Autêntica.

[3] Martínez, Óscar. 2021 [2012]. Los migrantes que no importan. Madrid: Debolsillo.

[4] Fanon, F. (2008) [1952]. Pele negra, máscaras brancas. Trad. Silveira, R. Salvador: EDUFBA.

[5] Mamani Magne, Gabriel. 2024. Seul, São Paulo. Trad. Mattos, Bruno Cobalchini. São Paulo: Todavia.

Outras referências:

Churata, Gamaliel. El pez de oro. Madrid: Cátedra, 2012.

Arguedas, Alcides. Pueblo Enfermo. La Paz: Ediciones Puerta del Sol, 1967.

Foto de capa: Lambe-lambe feito em viaduto da Mooca, em 2016, com fotografia de Pamela Llanque, do grupo de rap Santa Mala (Cristina de Branco, 2016).

Foto 2: intervenção do coletivo Cholitas da Babilônia (Karla Burgoa, 2025).

*Karla Burgoa é jornalista brasileira-boliviana que atua na promoção e valorização da riqueza cultural da imigração boliviana no Brasil. Com atuação na Bolívia e no Brasil, já foi correspondente internacional, criando pontes entre Bolívia e Brasil por meio de reportagens e projetos independentes que destacam histórias, memórias e contribuições dessa comunidade, fortalecendo o diálogo entre culturas e gerações.

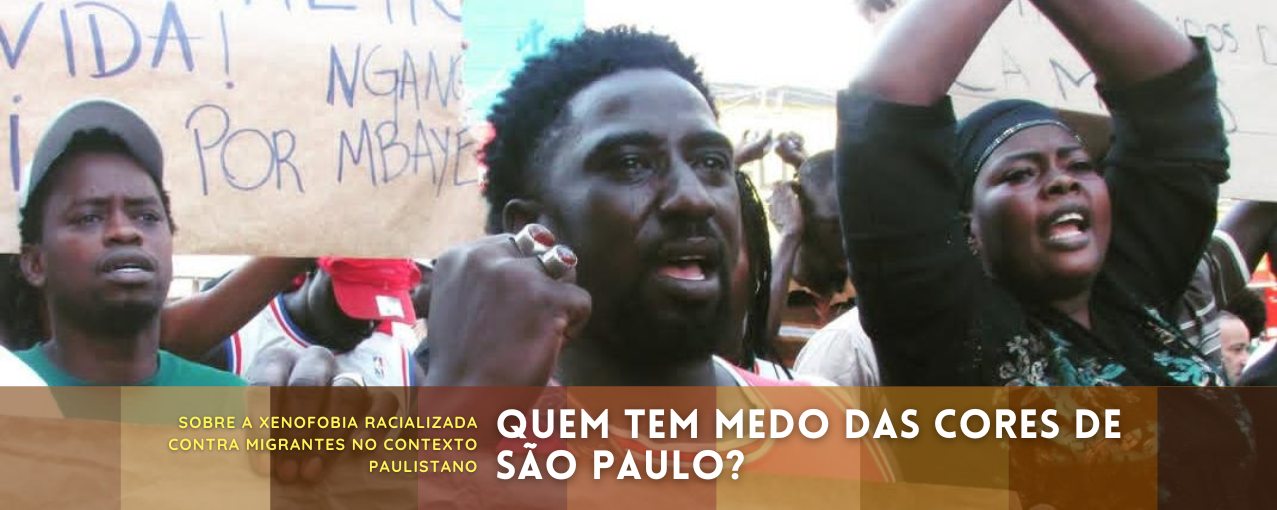

A série “Quem tem medo das cores de São Paulo? - Sobre a xenofobia racializada contra migrantes no contexto paulistano” é uma iniciativa do Museu da Imigração para divulgação de reflexões sobre a discriminação xenofóbica racial. Nosso ponto de partida é de que essa forma de violência impacta muitas das vivências migrantes não-brancas na cidade de São Paulo, nos dias de hoje e num passado recente.

Os textos publicados na série temática não traduzem necessariamente a opinião do Museu da Imigração do Estado de São Paulo. A disponibilização de textos autorais faz parte do nosso comprometimento com a abertura ao debate e a construção de diálogos referentes ao fenômeno migratório na contemporaneidade.