Blog

COMO ESTÁ SENDO SUA LEITURA?

Conte para a gente o que achou do nosso blog e ajude a melhorar nossos conteúdos!

A participação nesta pesquisa garante 1 ingresso + 1 acompanhante para visitar o Museu da Imigração.

QUERO AJUDAR

Compartilhe

Migración y fronteras en el gobierno brasileño

Por Anamaría Vargas Turriago e Silvia H. S. Borelli

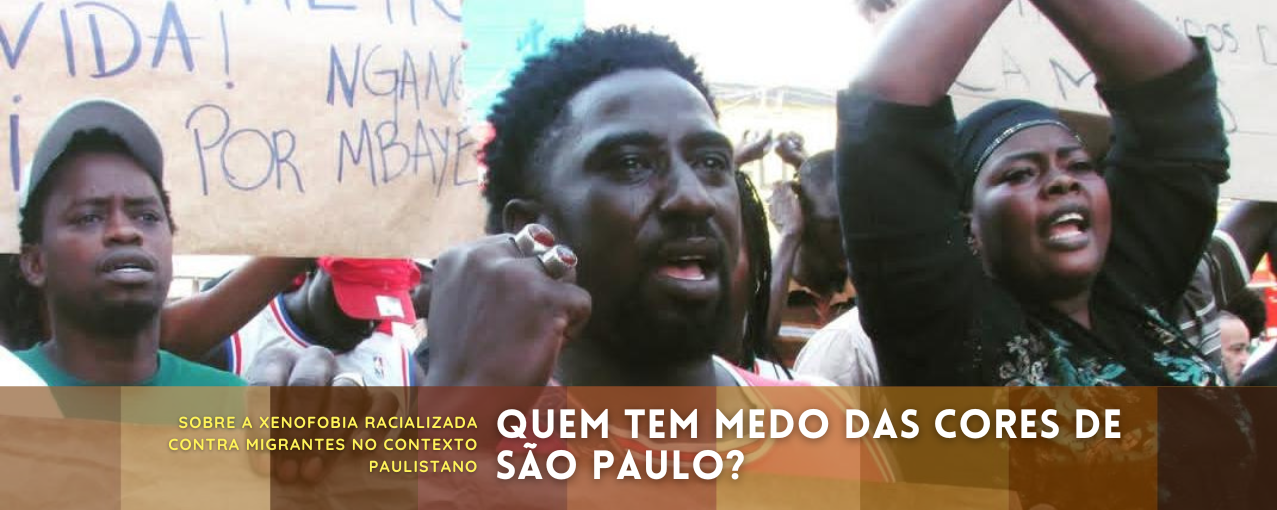

Imagens de Ricardo Luis Silva

Introducción

En los últimos años el planeta ha vivido dos fenómenos paralelos y estrechamente articulados: un giro conservador – con característica antidemocráticas, autoritarias, y muchas veces fundamentalistas – por parte de muchos gobiernos alrededor del globo, de los cuales muchos tienen, además, un marcado corte nacionalista[1]; y, al mismo tiempo, el aumento considerable de la migración a nivel mundial – producto de crisis económicas, conflictos bélicos internos y externos, intolerancias culturales y religiosas involucradas con estigmas y discriminaciones raciales, de género y generacionales – que han hecho a miles de personas tener que desplazarse[2]. Los dos fenómenos guardan una relación de correspondencia, pues ese nacionalismo exacerbado contemporáneo ha incorporado políticas migratorias restrictivas en sus principios y campañas, de las cuales el caso estadounidense es el más insigne con el lema Make America Great Again. A su vez, esa creciente rigidez en las políticas migratorias es producto de los proyectos políticos de los gobiernos con estas características, ya que existe una constante mención a la migración como una crisis que atenta contra la seguridad nacional[3].

De acuerdo con lo anterior, Brasil es un caso interesante de estudio pues es receptor de gran cantidad de migrantes, provenientes tanto de los países vecinos como de países al otro lado del mar (africanos y asiáticos). Adicionalmente, Brasil vivió un giro hacia el extremo conservadurismo con la victoria de Bolsonaro en 2018. Además de la salida de Brasil del Pacto Mundial de Migración[4], en varios pronunciamientos y acciones por parte del gobierno se ha podido entrever una posición negativa respecto a los migrantes, la cual ha impactado en la sociedad civil.

Este concepto de fronteras se entiende no solamente como una demarcación física, sino como sistemas de clasificación social que diferencian un grupo de otro, y determinan las relaciones de inclusión y exclusión entre ellos[5]. Las fronteras pueden localizarse a partir de la militarización de las zonas de contacto entre dos países, las políticas públicas de carácter restrictivo, o los estigmas y estereotipos que dificultan la consecución de los derechos de los migrantes[6]. Las fronteras pueden, además, explicitarse en sus dimensiones simbólicas e imaginarias[7], crear y recrear lazos entre los espacios de origen y los lugares de llegada y posibilitar mayores o menores brechas de inclusión y exclusión[8].

Teniendo en cuenta lo anterior, el objetivo del presente artículo es evidenciar algunas de las fronteras hacia los migrantes que han surgido en Brasil desde 2016 y se han fortalecido durante el actual gobierno, con el fin de demostrar que la perspectiva hegemónica contenida en la política del nacionalismo apela a una sintonía afectiva que exacerba la intolerancia para con los migrantes[9].

Para la consecución de este objetivo, se tomará el concepto de frontera propuesto por Valenzuela[10] y García Canclini[11], quienes las definen como espacios de contacto que evidencian desigualdades de poder estructurales entre las comunidades -de variados orígenes culturales, étnicos, religiosos- que se encuentran. El abordaje del concepto del nacionalismo se realizará anclada en los planteamientos de Anderson[7] quien lo entiende como la "patología de la historia moderna" (p. 226) a través de la cual una comunidad dentro de un territorio delimitado se imagina como homogénea y le da legitimidad emocional a la idea de Estado.

En una articulación entre las concepciones teóricas y metodológicas aportadas por los autores mencionados (Valenzuela, García Canclini y Anderson) y la realidad empírica relacionada a las políticas excluyentes, que vienen siendo impuestas a los migrantes en Brasil, algunas de las fronteras presentes serán analizadas. La ruta metodológica utilizada se basará en pronunciamientos de presidente Bolsonaro en entrevistas y en sus redes sociales, en las resoluciones legales dirigidas a los migrantes, en particular durante el año de 2020, en el cual la emergencia de la COVID-19 y sus impactos han implicado nuevas reflexiones sobre la movilidad humana.

La importancia de este artículo radica en hacer un diagnóstico crítico de la posición del gobierno respecto a la migración y los derechos humanos. Esta es una problemática urgente, debido a los precedentes de políticas migratorias restrictivas y excluyentes impuestas en otros países, se hace más fuerte la posibilidad de afrontar en este territorio disposiciones similares que representen un retroceso en las leyes migratorias actuales del país. Adicionalmente, los pronunciamientos y tomas de posición que provienen de los mandatarios tienen por corolario la disolución de las políticas públicas anteriormente consolidadas, así como influencian fuertemente a la población civil; por este motivo es primordial cuestionar los estigmas y estereotipos para que no se reproduzcan desde el ámbito gubernamental institucional y no continúe su diseminación en la vida cotidiana.

Fronteras como espacios de exclusión

García Canclini[11] define la frontera no sólo como un lugar de delimitación geográfica sino como un espacio social en donde dos grupos diferentes se encuentran. En realidad, son estos espacios los que determinan la existencia de las diferencias entre los grupos, cuando estos pueden no distar culturalmente de forma tajante. Las fronteras de los entes administrativos coloniales, por ejemplo, fueron establecidas en medio de comunidades humanas que se consideraban la misma, y mediante este límite se comenzó a imaginar una distinción que derivó en la formación de los Estados[12][7]. Valenzuela[10], al hablar de los tipos de frontera más allá del entendimiento de estas como demarcaciones físicas, sostiene que las fronteras son heterogéneas, depende del tipo de interacción que transcurra por medio de ellas. El autor destaca las fronteras disyuntivas, que son aquellos espacios sociales y políticos que en el encuentro de los grupos generan exclusiones y hostilidades que se convierten en relaciones de poder desigual, de dominación y subordinación[10][11]. Estas relaciones presentes en las fronteras disyuntivas pueden ser producto de procesos históricos consecuencia de herencias coloniales, pero también pueden ser conflictos en los que no solamente se involucran los grupos humanos en contacto sino también fuerzas de poder político como los gobiernos de los Estados nacionales que utilizan estrategias de control que desatan confrontaciones. Así como las fronteras no son solo físicas, el control por parte de los Estados no es solamente respecto al control fronterizo o al desplazamiento físico del migrante. Las fronteras disyuntivas pueden ser también emisión de legislación discriminatoria, limitación de libertades de participación ciudadana, criminalización de inmigrantes no regularizados, prejuicios, estigmas. La exclusión producto de este tipo de fronteras, aunque sean de tipo xenofóbico o racista, se articulan con la reproducción de las exclusiones socioeconómicas históricas entre los países[10].

Nacionalismo, sintonía afectiva y seguridad nacional

Las acciones de refuerzo de las fronteras físicas, como los controles migratorios o incluso el cierre de fronteras por las autoridades son muchas veces justificados como recursos realizados con el fin de garantizar la seguridad de los nacionales. Este discurso se relaciona con los orígenes históricos de la idea de nación: en el transcurso de la creación de los Estados, los territorios tenían que ser concretizados, es decir, tenían que estar delimitados y por lo tanto definidos por fronteras, estableciendo que había un adentro y un afuera. "La nación se imagina limitada porque incluso la mayor de ellas [...] tiene fronteras finitas, aunque elásticas, más allá de las cuales se encuentran otras naciones" (pp. 24-25)[7].

Imaginar esas comunidades se correspondía con afianzar un sentimiento que pusiera en común a todos los individuos dentro del territorio y al mismo tiempo les identificara con este. De esta forma, se consolidó un discurso de homogeneización dentro de los Estados-Nación, el cual permite que quienes lo habitan imaginen y sean imaginados como semejantes y sientan un fuerte apego al territorio. Es así que se construye el sentimiento de pertenencia nacional.

Sin embargo, la formación de los Estados heredó, entre tantas, la tendencia a la categorización racial de la época colonial que presupone que un ser humano es clasificable y que con base en esto se determina el lugar que esa persona ocupa en la jerarquía social. Si bien en este punto de la historia las categorías raciales permanecen y siguen siendo muy pertinentes para la clasificación, con la formación de los Estados, estas se convirtieron también en nacionalidades. En este sentido, la pertenencia nacional de un individuo define el lugar que ocupa en la jerarquía social y esto determina su relación con los vecinos, pues al igual que sucede con el racismo, la nacionalidad se convirtió en un mecanismo para legitimar la idea de superioridad de unas poblaciones sobre otras[7].

Adicionalmente, este apego a la pertenencia nacional y la convicción de superioridad que puede acarrear, generan un gran amor por lo propio que termina pareciéndose a un sentimiento equiparable al amor familiar o al fervor religioso[7]; sin embargo, este apego exacerbado puede desencadenar, con la misma fuerza, odios y discriminación contra "los otros"[7][11]. Además, para que la potencia de estos sentimientos tenga un carácter duradero y garantice más fuertemente la idea de comunidad nacional, se hacen necesarios fuertes llamamientos, entre ellos el sentimiento de miedo (provocado, por ejemplo, por la presencia del extraño/extranjero), elemento clave para la consolidación de este proceso[3].

De acuerdo con lo anterior, la existencia del Estado presupone la relación nosotros – ellos y, a un nivel desmesurado, el apego a la pertenencia puede transformar esa relación en una dicotomía amigo-enemigo, basándose en las clasificaciones jerárquicas en las que están inmersas las nacionalidades – amigo podría entonces definirse como quien es tanto o más superior a la una pertenencia nacional específica y enemigo podría ser alguien de una nacionalidad considerada inferior. Esto último ha sido a menudo impulsado por principios y políticas implementados por gobiernos conservadores y autoritarios que al clasificar al otro como enemigo y como una amenaza inminente a la totalidad/unidad de la nación, legitiman su propio poder como "protectores" del territorio[9]. De esta forma, el gobierno puede crear una sintonía afectiva – y a menudo perversa – con la comunidad al apelar a su apego por la nación y explotar el posible sentimiento de temor hacia un extraño imaginado como inferior[9][13]. La aparición de este extraño/extranjero identificado como enemigo en el marco de estos discursos autoritarios, se comienza a concebir como un riesgo a la unidad de la comunidad nacional, como si su llegada fuera capaz de desestabilizar o quebrar sus cimientos[14]. La presencia del extranjero se convierte así en un asunto de seguridad y de defensa del territorio nacional.

La “crisis” migratoria y los actos de habla

Al referirse a la situación actual de la migración se ha hablado de crisis migrante, desde los medios de comunicación, las esferas de poder e incluso en el sentido común. La palabra "crisis" tiene connotaciones de desconfianza y miedo, por lo que su uso constante puede generar un efecto en esta sintonía afectiva que buscan los gobiernos. De acuerdo a esto, se presupone que el uso de la expresión "crisis" posee una dimensión política[3].

En este caso, es fácil notar la prevalencia de conceptos clave como "crisis" y "emergencia", para sugerir precisamente que la defensa ante un peligro inminente es natural y necesaria. En general, se tiende a ocultar que estamos frente a personas que migran. Se prefiere hablar de "masas" o, mejor aún, de "flujos", sugiriendo así la existencia de una fuerza, de una presión sobre las fronteras externas que debe ser controlada. (p. 18).[15] [Nuestra traducción.]

El concepto de crisis, históricamente hablando, hace referencia a un tiempo excepcional donde los procesos legales y jurídicos pueden interrumpirse con el fin de tomar medidas, en teoría temporales, para garantizar la protección durante la emergencia[3]. Estas medidas "provisorias" son propias de lo que ha sido llamado como "Estados de excepción", que han tenido lugar en momentos de eventos extremos como guerras y conflictos internos. Sin embargo, aunque a lo largo de la historia se ha reconocido, inclusive de forma equivocada, la necesidad del Estado de excepción en tiempos de guerra, en tiempos sin conflictos bélicos se han producido y justificado estas medidas provisorias para pasar por encima de la ley[13]. Agamben trae el ejemplo de la Gran Depresión de los años treinta en Estados Unidos durante la cual, al tomar el poder el presidente Roosevelt, en 1933, dio un discurso en el que prometía enfrentar la crisis económica con información y palabras propias de un contexto de guerra con otro país. Para la situación migratoria ocurre algo parecido; por ejemplo, el presidente Donald Trump, ha colocado las siguientes frases en sus redes sociales:

He alertado a la Patrulla Fronteriza y al Ejército que se trata de una Emergencia Nacional […] Esta es una invasión a nuestro país y nuestros militares les esperan (p 21).[3].

En el caso de Brasil, durante los primeros días de su administración, Bolsonaro compartió en su cuenta de twitter el video de una mujer musulmana siendo apedreada y declaró: "es con esta cultura que quieren invadir occidente y someternos a estas aberraciones"[16].

Esta estrategia de tratar la migración como crisis para generar una sintonía afectiva es propia del nacionalismo exacerbado y los regímenes autoritarios, pues la idea de un enemigo peligroso fortalece la búsqueda de un protector, alguien fuerte e implacable en el poder. Además, estos "actos de habla"[3] por parte de dirigentes no son afirmaciones superfluas, pues estimulan una imagen de rechazo que agranda las fronteras en la inclusión de los migrantes. Sobre esto último, el caso de Brasil es determinante puesto que la sociedad ha vivido un giro político significativo y una de las causas son los actos de habla de carácter violento del actual presidente, que le generaron una gran cantidad de adeptos.

Protección, exclusión e intolerancia

En la actualidad, el tema de las políticas migratorias de cada país se ha vuelto preocupante. Ya sea en registros fotográficos, como en los discursos de los mandatarios, se puede constatar que esta etapa del neoliberalismo – centrado en el modelo de Estado mínimo y privatista – ya no intenta aludir al discurso de los derechos humanos para legitimarse, sino que viene sus políticas restrictivas acompañadas de xenofobia, racismo y aporofobia, que afloran incluso desde las campañas electorales. “Hoy día esas políticas tienen menos rostro humano; cada vez se nombra más la palabra "seguridad" y menos la palabra "derechos"' (p. 19)[3].

Los gobiernos, en lo concerniente a las migraciones, ya no intentan (o aparentan intentar) que la soberanía de la nación conviva con lo determinado por los tratados internacionales que buscan proteger los derechos humanos, sino que cada vez más tienden a construir discursos y prácticas jurídicas que generan fronteras divisorias desde el punto de vista físico, legislativo e imaginario. El 80% de los muros fronterizos que existen en el mundo se han construido en los últimos 20 años, siendo el 2015 el año en el que más muros se construyeron[3]. Por su parte, las fronteras han crecido también respecto a la "acogida" de los migrantes en todo el mundo, como lo muestra la última encuesta Gallup, que marca un incremento de la intolerancia a los migrantes a partir de 2017[17].

En este contexto se encuentra Brasil. En el gobierno actual, la migración es abordada de dos maneras: se hace referencia a ella como un peligro de seguridad nacional o de contaminación a las costumbres del país, y al mismo tiempo se ignora deliberadamente el hablar de la migración desde la perspectiva del derecho internacional; una migración "regular, ordenada y segura", determinación consolidada en el Pacto Global de Migración de 2018 promovido por las Naciones Unidas y al cual se suscribieron 181 países. Al retirarse del Pacto Global de Migración, Bolsonaro alegó en sus redes sociales que "no cualquiera puede entrar en nuestra casa"[4], y que Brasil tiene autonomía soberana para aceptar o no a los migrantes. Afirmó también que, en el caso de ser aceptados, los migrantes deben someterse a las leyes y costumbres de Brasil, así adoptar la cultura y “cantar el himno nacional"[4]. Aquí se puede observar cómo se considera que el peligro que conlleva la recepción del migrante es su supuesto rechazo a la cultura brasileña como un posible riesgo para la soberanía del país.

Este tipo de afirmaciones hechas por el presidente permite reanudar una reflexión de Martín Barbero[5] sobre la eficacia de la represión, en este caso representada por las fronteras impuestas por los Estados. Para el autor, la represión yace no en una acción única, sino que se trata de una multitud de operaciones y representaciones sociales que forman un engranaje. Es decir: las fronteras que crean asimetrías de poder entre las comunidades que se encuentran – y que ponen a los migrantes en situaciones vulnerables – se componen de varios mecanismos que se van articulando. Uno de estos lo constituyen las declaraciones públicas de los actuales gobernantes. Incluso si estas no se convierten en directrices de acciones legales de forma inmediata, tienen implicaciones porque están ratificadas por una "voz oficial" y señaladas como una tendencia política que podría derivar en una propuesta jurídica. En este sentido, las declaraciones de los gobernantes no se quedan en un vacío, sino que estas legitiman un sistema de creencias y estigmas en la sociedad civil. No es de extrañar, entonces, que crezca la intolerancia a la migración en el mundo -así como los "discursos de odio" dirigidos a inmigrantes (por su color, origen, religión, rasgos culturales y valores), tanto en las redes sociales como en la vida cotidiana- entendiendo además la intolerancia como una frontera para la acogida de las personas que migran.

Otro ejemplo: durante su visita en 2019 a la Casa Blanca, Bolsonaro mostró su apoyo a las políticas de Trump y la construcción del muro entre Estados Unidos y México. Sin embargo, en esta misma visita, Bolsonaro anunció que los ciudadanos de Estados Unidos, Canadá, Japón y Australia estarán exentos de tener visa de turista, porque de esta forma se podría fomentar el turismo[18]. Esta medida fue unilateral y no correspondida, porque Estados Unidos no anunció la exención de visa para los brasileños.

Esto llama la atención sobre cómo las ciudadanías ocupan una jerarquía alrededor del globo[14]. Mientras hay ciertas ciudadanías que son vistas como deseables y que posibilitan una inversión económica, hay otras que se consideran una amenaza, se asocian con la delincuencia, el conflicto, la inseguridad en las calles y el desempleo. Respecto a esto, García Canclini argumenta sobre la no homogeneidad de las fronteras. Ya que las fronteras disyuntivas responden a asimetrías de poder, la existencia y el tratamiento de una frontera va a depender de las realidades socioeconómicas que los grupos implicados ocupan a escala global[11]. Por esto, este miedo a la diferencia, que constituye la xenofobia, no puede pensarse sin dimensiones no sólo étnicas y raciales sino también de clase[10]. Por esta razón, es necesario que se tenga en cuenta que la procedencia de un migrante, así como su situación económica, representa en sí una frontera al llegar a un país donde busca empezar una nueva vida.

Refugiados en el Brasil del Covid-19

Brasil, que es un gran receptor de migrantes de Sudamérica y también de África y Asia, tiene más de 200 mil solicitudes de refugio[19]. Por este motivo, no puede darse el lujo de ignorar el tema de la migración como intenta la política del actual gobierno, con su salida del Pacto de Migración de 2018. Aunque el país posea leyes que, en comparación con otros países, otorguen la residencia a inmigrantes y refugiados, no existen políticas públicas que posibiliten de forma efectiva su inclusión y disminuyan las dificultades burocráticas

Respecto a esto, en enero de 2020, el gobierno federal anunció que reconocería como refugiados a 17 mil venezolanos que se encontraban con su solicitud en trámite[20]. Pero poco tiempo después, con la llegada del Coronavirus, Venezuela se convirtió en el primer país con el que Brasil cerró las fronteras[21]. Como se decía, lo perjudicial de estas medidas puede no ser visible a primera vista, ya que están justificadas por el principio de protección de salud pública para las personas que habitan el territorio brasileño. Sin embargo, al tomar la decisión de cerrar sólo una frontera específica, el asunto se convierte en diferencial, pues es una discriminación direccionada a un grupo en particular[20].

De esta forma, la protección a la salud de los habitantes de Brasil es ilusoria, pues si continúa la circulación de personas al interior del país el contagio no se frenará. En este caso, la frontera física fue completamente cerrada en nombre de la supuesta seguridad nacional; pero esta determinación del gobierno brasileño parece providencial, en la medida en que concretiza los principios que orientan las políticas hegemónicas de restricción en relación a los inmigrantes Esto se agrava, además, con la inhabilidad de concesión de la calidad de refugiado que tuvo lugar durante la pandemia, lo que perjudicó a miles de inmigrantes que no consiguieron tener acceso a diversos servicios durante ese período. La falta de documentos de residencia ha dificultado, e incluso impedido, el acceso a hospitales, ambulatorios y servicios de emergencia, – configurados por el SUS (Sistema Único de Salud) cuyo acceso está garantizado a los inmigrantes – la suspensión de emisión de documentación también ha obstaculizado el otorgamiento de ayuda económica aprobada por la Cámara de Diputados y destinadas a quienes no tienen condiciones económicas para hacer frente a la pandemia.

Dictámenes legales discriminantes

La ley de migración 13.445 de 2017 fue considerada un triunfo por los colectivos y por todos los que luchan por los derechos humanos de los migrantes. Antes de esta ley, las disposiciones legales de los migrantes se guiaban por el Estatuto de Extranjero (Lei 6.815, 19 de agosto de 1980), aprobada durante el gobierno de João B. Figueiredo, último presidente de ese período de dictadura militar (desde 1964). El Estatuto se apoyó en la ideología y principios de seguridad nacional, en la que además por parte del régimen existía una inconformidad con la participación de extranjeros, particularmente de organizaciones religiosas, que cuestionaban el régimen. Por lo tanto, el estatuto era un mecanismo para facilitar la expulsión del país[21].

En julio de 2019, fue publicada por el entonces Ministro de Justicia del gobierno Bolsonaro, Sergio Moro, la Portaria 666 que disponía acciones para el detenimiento y deportación de migrantes que pudieran atentar contra la constitución federal[22]. Se determinaba que los extranjeros que fueran sospechosos de graves actos contrarios a los principios de la constitución federal serían deportados sin necesidad de una investigación[22]. Esa Portaria, que es considerada un retroceso respecto a la Ley de Migración de 2017[22] – pues recuerda a políticas similares a las del Estatuto del Extranjero – no toma en cuenta que la medida de deportación por sospecha pone en riesgo la integridad, los derechos básicos o incluso la vida del migrante.

Adicionalmente, la citada Portaria se sitúa por encima de las leyes, pues la constitución de Brasil supone la presunción de inocencia. No se está respetando la igualdad de derechos ante la ley de todas las personas en el territorio nacional, si se dictamina que el migrante puede ser deportado sin un debido proceso. Además, el considerar que una persona puede ser deportada bajo una sospecha es aceptar que sea condenada y sujeta a detención arbitraria. Al ignorar las leyes y crear una Portaria que esté por encima de estas, se usa como recurso la idea de "excepción" respecto a la ley, alegando que la seguridad del país se encuentra amenazada. Este discurso constituye una frontera enorme para el reconocimiento de los derechos humanos de la población migrante. La misma Portaria generó un proyecto ley (Ley 5326) que modifica la ley migratoria de 2017, con el fin de garantizar la inclusión de nuevos cambios. La propagación de este discurso del migrante como amenaza nacional y su posibilidad de acceder al plano de las leyes es un motivo de alarma y confirma el propósito de una política alejada de las perspectivas más centradas en los derechos humanos y alineadas con las perspectivas conservadoras, ultra conservadoras y arbitrarias implantadas en países como Estados Unidos, Italia, Grecia, Hungría, Tailandia y Turquía[3].

Conclusiones

Las fronteras disyuntivas[10] que enfrentan los migrantes actualmente en Brasil se incrementan dado el clima político con un gobierno nacionalista y ultra conservador. De hecho, la administración actual tiene por lema es "Brasil sobre todo, Dios sobre todo" y Bolsonaro se ha pronunciado varias veces exaltando la dictadura militar, al afirmar que la toma del poder a través de un golpe de Estado en 1964 fue la respuesta a la amenaza del comunismo por parte de brasileños con anhelos nacionales[23]. Las posiciones tomadas por este gobierno sugieren una conexión con la perspectiva de Agier[24] sobre el retorno a los modelos "nacionalistas":

[...] una patética tendencia a la afirmación nacional en el ámbito político, incluso a una renovación nacionalista. [...] las soberanías nacionales se centran en los elementos "más débiles" de la estructura social [entre ellos] el control de los flujos migratorios. (p. 86)[24] [Nuestra traducción.]

Al tratarse de una población vulnerable, los derechos de los migrantes deberían resultar en una prioridad internacional, pero son cada vez recibidos con más violencia, intolerancia, discriminación y exclusión. Además de encontrar que los gobiernos desconocen las determinaciones de los organismos internacionales, los migrantes también encuentran en los países de llegada fronteras al cumplimento de leyes en teoría beneficiosas, como es el caso de la Ley de Migración de 2017. Por esta razón, se hace un énfasis en la importancia de políticas públicas que hagan efectivo el cumplimento de la igualdad de derechos de los migrantes con los nacionales. Políticas capaces de concebir que la migración es heterogénea y que existen grupos más proclives a sufrir barreras y discriminaciones que otros, al provenir de países y realidades sociales insostenibles que sin duda fueron determinantes en su decisión de buscar otros lugares para vivir.

Se hace un llamado de atención a tener extremo cuidado con los discursos actuales emitidos desde las esferas del poder, que reproducen este imaginario del migrante como amenaza a la integridad nacional. La presencia de migrantes no pone en peligro la reproductibilidad de la cultura nacional, dado que en términos reales las culturas al interior de un país no son homogéneas y no pueden ser confinadas en límites. De hecho, si bien las fronteras generan jerarquías de poder, estas también pueden configurarse como espacios híbridos, de resistencia y negociación, lo que Bhabha[25] destacó como el "entre-lugar". En el entre-lugar se mezclan, conflictivamente, residuos de una cultura u otra y de distintas temporalidades capaces de generar articulaciones entre dimensiones nuevas, emergentes y otras más tradicionales. Estos espacios híbridos se caracterizan por tensiones atrapadas entre perspectivas hegemónicas constituidas[26] y fuerzas que luchan por brechas contrahegemónicas. Los encuentros fronterizos, en este sentido, tienen un gran potencial para cuestionar las hegemonías conservadoras y nacionalistas presentes no solo en Brasil, sino difundido internacionalmente, debido a los incontables mecanismos perversos de la globalización económica y el modelo neoliberal.

Finalmente, es vital tener en cuenta que priorizar la llamada seguridad nacional por encima de los derechos humanos de los inmigrantes, y también de todos y cada uno de los segmentos de la población, es un atropello a la constitución y a los principios democráticos de los Estados.

Anamaría Vargas é antropóloga da Universidade Nacional da Colômbia e mestranda no programa de Ciências Sociais da Pontifica Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP). Também é professora e revisora da língua espanhola.

Silvia H. S. Borelli é antropóloga, doutora e livre docente. É docente permanente do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) e coodenadora da CEDEPE/PUC-SP (Coordenadoria de Estudos e Desenvolvimento de Projetos Especiais). Também é líder do GP/CNPq Imagens, Metrópoles e Culturas Juvenis e investigadora e co-coordenadora do GT Juventudes e Infâncias (CLACSO). Ainda integra o Comité Científico da RedINJU-Red de Pós-graduação CLACSO em Infâncias e Juventudes.

Ricardo Luis Silva é arquiteto, fotógrafo e professor universitário nos cursos de Arquitetura, Fotografia e Design no Centro Universitário Senac. Também é doutor em Teoria e Estética da Metrópole pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e artista visual e editor independente no Estudio Ceda el Paso.

Foto da chamada: "Das coisas que são vistas em isolamento {147}". Crédito: Ricardo Luis Silva. | Conta com tarja preta, no canto inferior esquerdo, escrito CHAMADA "MOBILIDADE HUMANA E CORONAVÍRUS" em branco.

Os artigos publicados na série Mobilidade Humana e Coronavírus não traduzem necessariamente a opinião do Museu da Imigração do Estado de São Paulo. A disponibilização de textos autorais faz parte do nosso comprometimento com a abertura ao debate e a construção de diálogos referentes ao fenômeno migratório na contemporaneidade.

Referências

[1] SANAHUJA, J. A. (2019) "Crisis de la globalización, el regionalismo y el orden liberal: el ascenso mundial del nacionalismo y la extrema derecha" Revista Uruguaya de Ciencias Política. v. 28, n. 1, p. 59-94. http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1688-499X2019000100059&lng=es&nrm=iso. Consultado en 19 octubre 20.

[2] BRITO, F. (2013). "A politização das migrações internacionais: direitos humanos e soberania nacional". Rev. Brasileira Estudos. Populacionais. v. 30, n. 1, p. 77-97. http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-30982013000100005&lng=en&nrm=iso. Consultado em 20/10/20.

[3] RAMIREZ GALLEGOS, J. (2018) "De la era de la migración al siglo de la seguridad: el surgimiento de políticas de control con rostro (in)humano". Urvio, n. 23, p. 10-28. http://scielo.senescyt.gob.ec/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1390-42992018000200010&lng=es&nrm=iso. Consultado en 19/10/20.

[4] GONÇALVES, C. (2019) "Bolsonaro confirma revogação da adesão ao Pacto Global para Migração". Agência Brasil. https://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2019-01/bolsonaro-confirma-revogacao-da-adesao-ao-pacto-global-para-migracao. Consultado en 23/10/20.

[5] MARTÍN BARBERO, J. (1991) De los medios a las mediaciones. Comunicación, cultura y hegemonía. Barcelona: G Gili.

[6] VALENZUELA ARCE., J. M. (org.) (2014a) "Introducción" In: Transfronteras: Fronteras del mundo y procesos culturales. Tijuana: El Colegio de la Frontera Norte, pp. 9-16.

[7] ANDERSON, B. (1993) Comunidades Imaginadas. Reflexiones sobre el origen y la difusión del nacionalismo. México: Fondo de Cultura Económica.

[8] BORELLI, S. H. S.; SOARES, R. L.; PAIVA, M. C. S.; KLAUS, P. (en prensa) "Jovens imigrantes na cidade de São Paulo: ações político-culturais, vida cotidiana, resistências". Rev. Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud.

[9] MERCURI, K.; LOPES, R. (2020) "Discurso de ódio em mídias sociais como estratégia de persuasão popular". Trabalhos. de Linguística. Aplicada, v. 59, n. 2, p. 1216-1238. http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-18132020000201216&lng=en&nrm=iso. Consultado en 20/10/20.

[10] VALENZUELA ARCE, J. M. (org.) (2014b). "Transfronteras y límites liminales" In: Transfronteras: fronteras del mundo y procesos culturales. Tijuana: El Colegio de la Frontera Norte, pp. 17-41.

[11] GARCÍA CANCLINI, N. (2014) "El mundo entero como un lugar extraño". In: J. M. Valenzuela A. (org.) Transfronteras: fronteras del mundo y procesos culturales. Tijuana: El Colegio de la Frontera Norte, pp. 45-58.

[12] PUJADAS, J. J. (2014) "Estado-nación, movimientos autonómicos y procesos transfronterizos en España". In: J. M. Valenzuela A. (org.) Transfronteras: Fronteras del mundo y procesos culturales. Tijuana: El Colegio de la Frontera Norte, pp. 58-93

[13] AGAMBEN, G. (2004) Estado de excepción. Buenos Aires: Adriana Hidalgo.

[14] MORALES VEGA, L. G. (2016) "Las migraciones, al amparo del régimen internacional de los Derechos Humanos. Utopías concurrentes". Colombia Internacional, n. 88, p. 213-229. http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0121-56122016000300010&lng=en&nrm=iso. Consultado en 19/10/20.

[15] GOMARASCA, P. (2017) "Direito de excluir ou dever de acolher? A migração forçada como questão ética". Rev. Interdisciplinar Mobilidade Humana. v. 25, n. 50, p. 11-24. http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1980-85852017000200011&lng=en&nrm=iso. Consultado en 20/10/20.

[16] SALLES, F. (2019) "Presidente posta vídeo de mulher morta por muçulmanos e questiona feministas". Terça Livre. https://tercalivre.com.br/presidente-posta-video-de-mulher-morta-por-muculmanos-e-questiona-feministas. Consultado en 21/10/20.

[17] VARELA, M. (2020) "Crece la intolerancia hacia los inmigrantes en todo el mundo según una encuesta de Gallup". El País. https://elpais.com/internacional/2020-09-23/crece-la-intolerancia-hacia-los-inmigrantes-en-todo-el-mundo-segun-una-encuesta-de-gallup.html. Consultado en 19/10/20.

[18] MIGRAMUNDO (2019). "O discurso da poluição e a narrativa sobre refugiados no Brasil". Migramundo. https://www.migramundo.com/o-discurso-de-poluicao-e-a-narrativa-sobre-refugiados-e-imigrantes-no-brasil. Consultado en 19/10/20.

[19] ACNUR (2020) "Brasil torna-se o país como maior número de refugiados venezuelanos reconhecidos na América Latina". acnur.org. https://www.acnur.org/portugues/2020/01/31/brasil-torna-se-o-pais-com-maior-numero-de-refugiados-venezuelanos-reconhecidos-na-america-latina. Consultado en 20/10/20.

[20] PEREIRA, A. (2020) "Os usos e abusos. Políticos de refúgio". Nexojornal. https://www.nexojornal.com.br/ensaio/2020/Os-usos-e-abusos-pol%C3%ADticos-do-ref%C3%BAgio. Consultado en 19/10/20.

[21] REIS, R. (2011) "A política do Brasil para as migrações internacionais". Contexto Internacional, v. 33, n. 1, p. 47-69, http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-85292011000100003&lng=en&nrm=iso. Consultado en 19/10/20.

[22] SOUZA, R. (2019) "Moro altera texto da portaria 666 sobre deportação de estrangeiros". Correio Braziliense. https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/politica/2019/10/14/interna_politica,797397/moro-altera-texto-da-portaria-n-666-sobre-deportacao-de-estrangeiros.shtml. Consultado en 19/10/20.

[23] MACHADO R. y CARVALHO D. (2020) "Em pronunciamento na TV, Bolsonaro diz defender democracia, mas volta a celebrar golpe de 1964". Folha de S. Paulo. https://www1.folha.uol.com.br/poder/2020/09/em-pronunciamento-na-tv-bolsonaro-diz-defender-democracia-mas-celebra-golpe-de-1964.shtml. Consultado en 23/10/20.

[24] AGIER, M. (2015) Migrações, descentramento e cosmopolitismo. Uma antropologia das fronteiras. Maceió/São Paulo: Edufal/Edunesp.

[25] BHABHA, H. (1992). "O lugar do outro. Diferença, discriminação e o discurso do colonialismo". In: H. B. HOLLANDA (org.) Posmodernismo e política. Rio de Janeiro: Rocco, pp. 177-203.

[26] WILLIAMS, R. (1979) Marxismo e literatura. Rio de Janeiro. Zahar.

A chamada "Mobilidade Humana e Coronavírus" é uma iniciativa do Museu da Imigração para divulgação de artigos, ensaios e materiais visuais selecionados, por meio de edital aberto entre fevereiro e abril de 2022. Dando continuidade à proposta desenvolvida na série homônima, seguiremos debatendo e refletindo sobre os impactos da pandemia para as migrações e demais mobilidades.