Blog

COMO ESTÁ SENDO SUA LEITURA?

Conte para a gente o que achou do nosso blog e ajude a melhorar nossos conteúdos!

A participação nesta pesquisa garante 1 ingresso + 1 acompanhante para visitar o Museu da Imigração.

QUERO AJUDAR

Compartilhe

Dal Sogno alla Realtà: A Nova Exposição Virtual do MI

Gabriela Araújo – Analista de Pesquisa

Nicole Alexsandra – Analista de Pesquisa

O Centro de Preservação, Pesquisa e Referência do Museu da Imigração recebe, além das solicitações de pesquisa em seu acervo, diversas dúvidas sobre a história e contexto da imigração italiana para o Brasil. Apesar de alguns aspectos serem amplamente conhecido, questões sobre os desafios enfrentados pelos imigrantes, os critérios de elegibilidade, os controles nos portos de saída da Itália e o papel do governo italiano na proteção desses cidadãos ainda são recorrentes.

A mais recente parceria entre o Museu da Imigração e o Archivio Storico Diplomatico del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale oferece uma nova oportunidade de explorar essas questões por meio da exposição virtual Dal Sogno alla Realtà: registros de uma jornada, que apresenta alguns documentos inéditos.

Os registros enviados pelo Archivio Storico Diplomatico foram articulados com os documentos do acervo do Museu da Imigração A partir de uma análise temática, o material foi dividido em oito blocos:

1- Ações políticas na Itália: novas leis, diplomacia, estatísticas

2- Situação nos portos de partida

3- Acomodações nos alojamentos de emigrantes

4- Rejeições e recursos de embarque

5- Dados sobre partidas

6- Ilegalidade nos portos

7- Organização das viagens

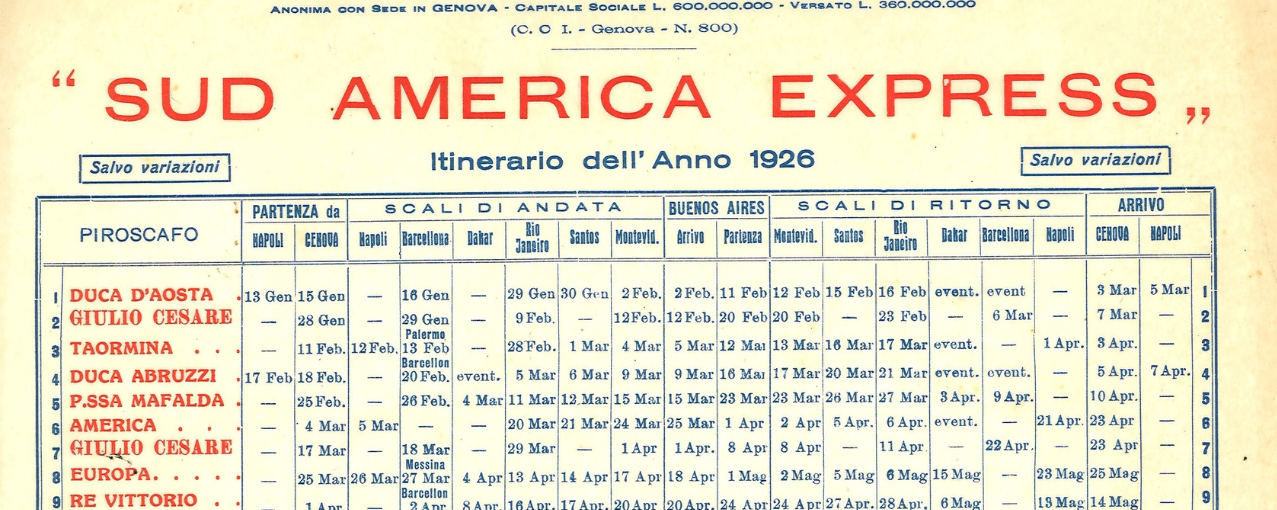

8- Deportação e retornos

Os documentos analisados foram produzidos entre o final do século XIX e o início do século XX e revelam preocupações com a integridade dos emigrantes, tanto antes quanto durante as viagens marítimas. A fiscalização começava ainda nos portos italianos, onde os passageiros eram submetidos a inspeções médicas rigorosas para garantir que não apresentassem sinais de doenças contagiosas [1]. Durante a travessia, as agências de navegação exigiam medidas sanitárias para prevenir surtos de varíola, tuberculose e cólera. Muitos viajantes enfrentavam longos períodos em alto-mar, frequentemente em acomodações precárias e sob risco de epidemias [2].

Essa documentação não apenas fornece um panorama sobre os desafios enfrentados pelos emigrantes, mas também reflete as políticas sanitárias e imigratórias adotadas pelas autoridades italianas. Essas medidas tinham um duplo objetivo: proteger a saúde pública dos países de destino e evitar que as embarcações se tornassem focos de disseminação de doenças, o que poderia comprometer o fluxo migratório e as relações internacionais.

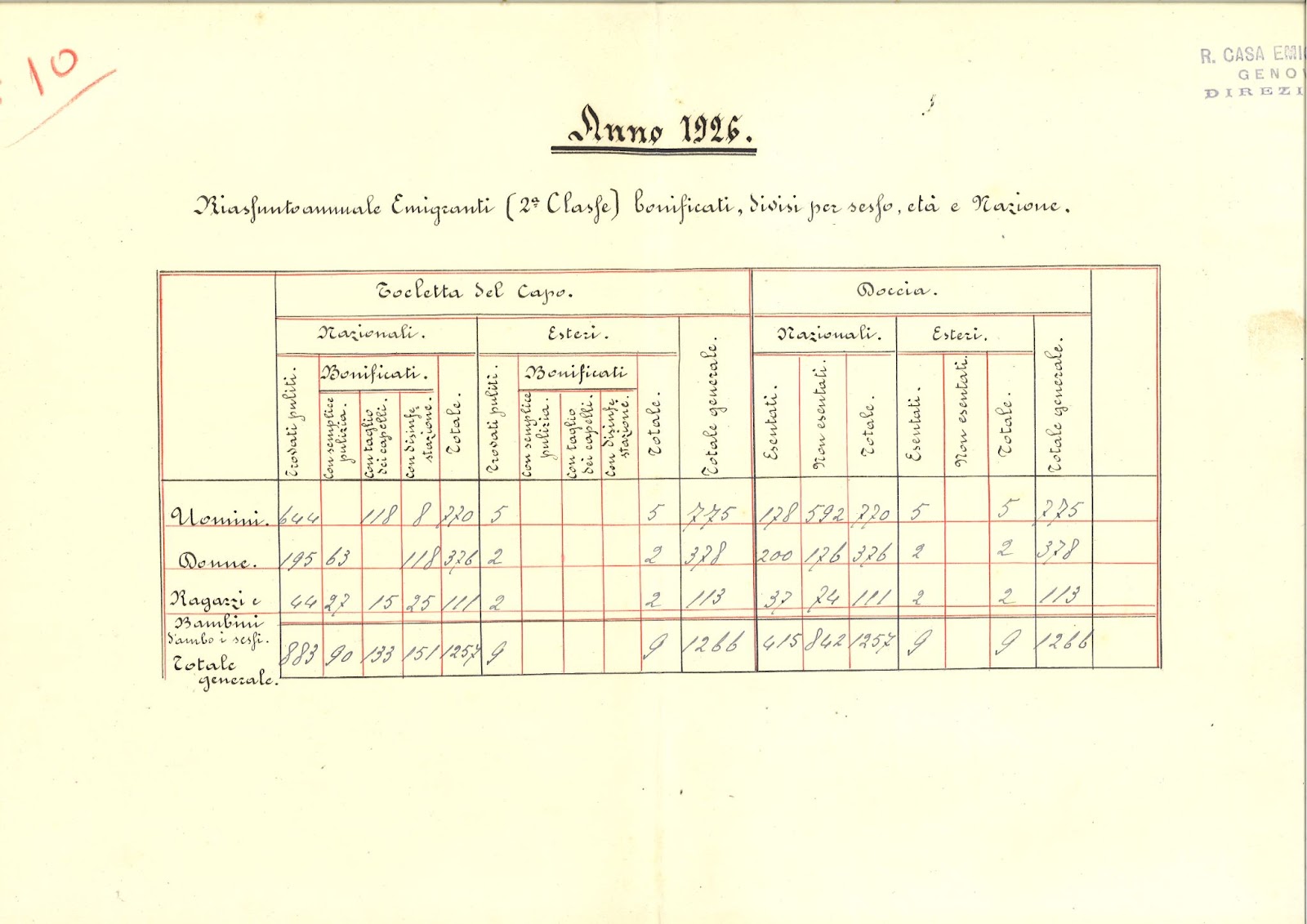

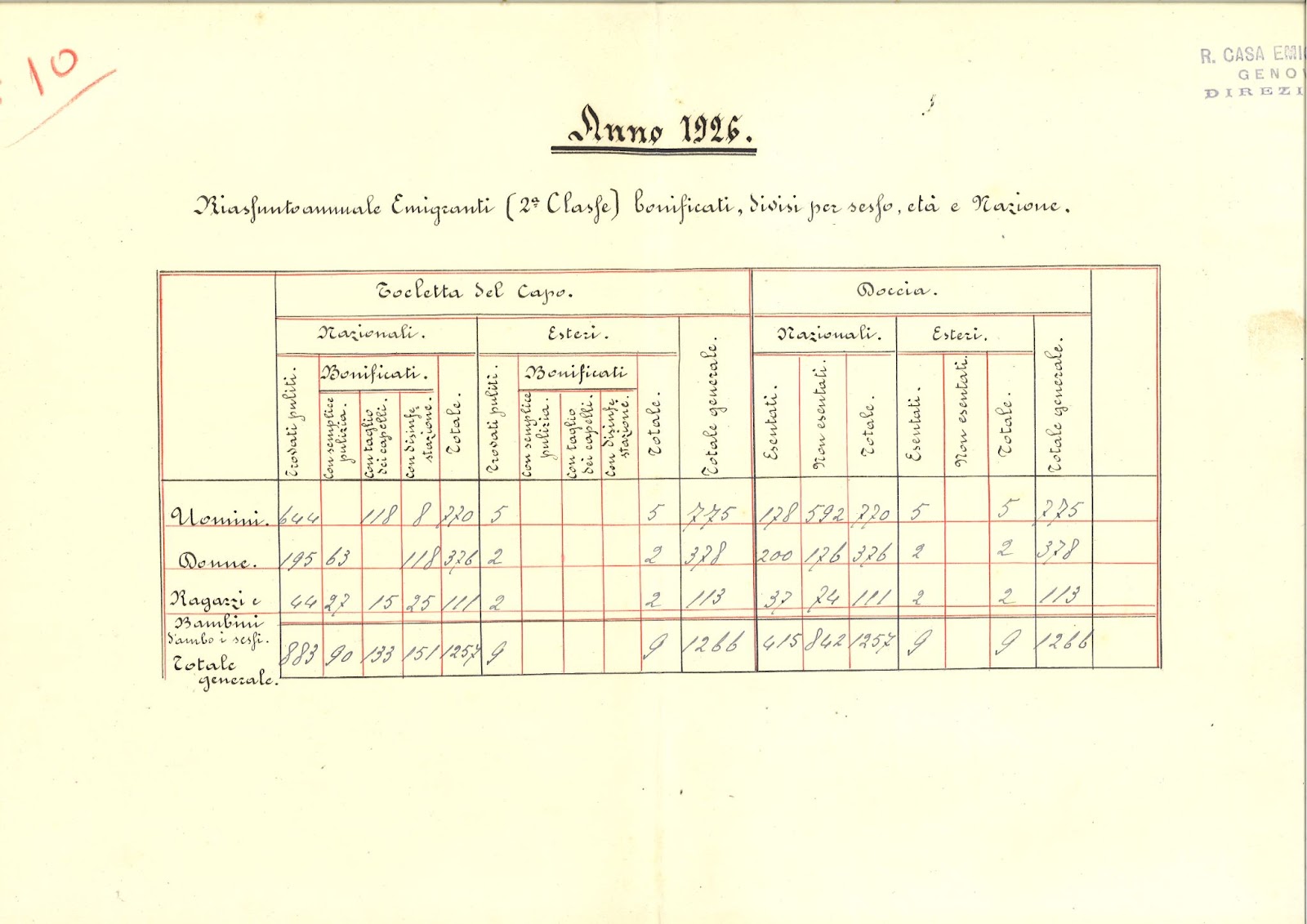

Tabela informando as rejeições do embarque por motivos de saúde no ano de 1926. Fonte: Archivio Storico Diplomatico del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

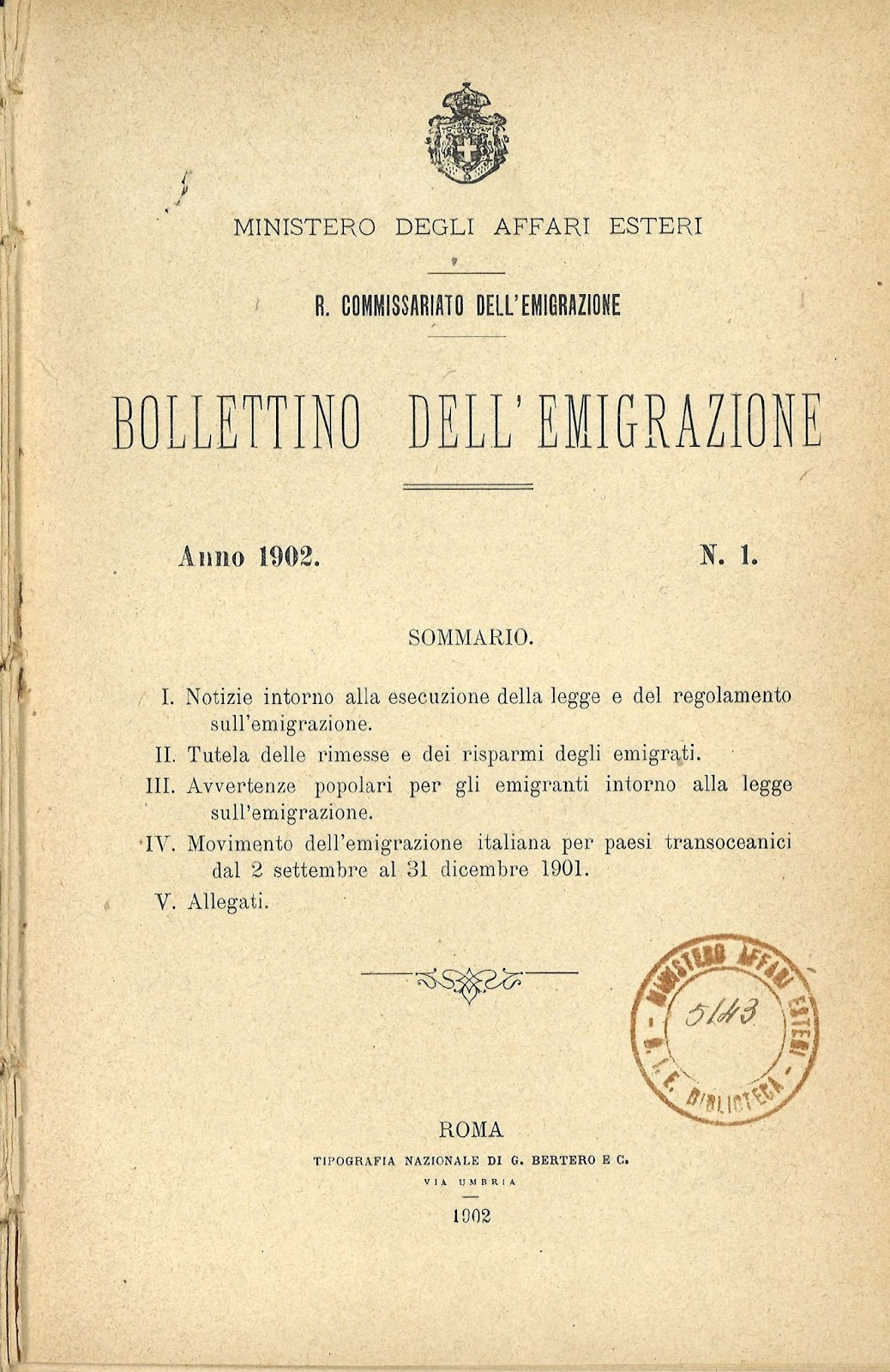

Embora o fluxo migratório italiano para o Brasil tenha um marco simbólico com a chegada do navio La Sofia ao porto de Vitória, em 21 de fevereiro de 1874 [3], os órgãos governamentais italianos de fiscalização migratória foram instituídos apenas anos depois. Em 1901, foi criado o Comissariado Geral de Emigração, responsável por supervisionar e controlar a situação dos migrantes nos portos, durante as viagens e na chegada aos destinos [4].

No final do século XIX e início do século XX, as inúmeras denúncias sobre as condições enfrentadas por emigrantes italianos no Brasil levaram o Comissariado a investigar a situação. Para isso, enviou o diplomata Adolfo Rossi, que recolheu depoimentos e relatou os abusos sofridos pelos trabalhadores [5]. Segundo Angelo Trento, o relatório de Rossi “acentuava os traços negativos, esboçando em tintas sombrias [...] um quadro dramático” [6]. No Bollettino dell’Emigrazione, de 1902, Rossi denunciou que os trabalhadores mal recebiam seus salários, passavam fome e enfrentavam uma situação insustentável, o que os levava a recorrer às autoridades consulares por auxílio. Nas palavras de Rossi:

Hoje, um colono não ganha, em média, em dinheiro, mais de mil réis por dia e raramente o recebe de modo integral [...] Os neoimigrados passam literalmente fome, o que não é incomum. [...] Ora, a quem quer que venha examinar o problema in loco, tal situação parece intolerável: enquanto, por um lado, milhares de famílias se submetem a duras privações, doenças e a uma pavorosa mortalidade infantil, por outro põem-se em grande embaraço as nossas autoridades consulares, continuamente pressionadas por famílias que pedem proteção, socorro e repatriação [7].

Como desdobramento das investigações de Rossi, foi promulgado em 1902 o Decreto Prinetti, visando impor um maior controle sobre os italianos interessados em migrar para o Brasil [8]. Esse decreto, originado de uma portaria do comissário geral Luigi Rodio e nomeado em homenagem ao Ministro das Relações Exteriores, Giulio Prinetti, proibiu a imigração subsidiada para o Brasil. A decisão veio após uma série de denúncias e protestos sobre o tratamento inadequado dado aos trabalhadores italianos [9].

Além de proibir a migração subsidiada [10], o decreto também buscava coibir a atuação dos chamados “agentes de recrutamento”, que trabalhavam para companhias marítimas e, com promessas enganosas de prosperidade, persuadiam camponeses italianos a emigrar. Como aponta a historiadora Zuleika Alvim, esses agenciadores vendiam o sonho de uma vida de sucesso e ascensão social no Brasil. Segundo ela:

Basta dizer aos camponeses que dentro de alguns meses terão dinheiro aos montes, que num par de anos serão proprietários de latifúndios, que, de trabalhadores braçais tornar-se-ão patrões, e conseguir persuadir uma meia dúzia dos mais importantes, o apostolado está completo (...). E assim, aos gritos de ‘viva a América’ (...) ‘morram os patrões’, levas de emigrantes deixaram a região dirigindo-se para o Brasil [11].

Embora o Decreto Prinetti não tenha impedido a migração espontânea, os documentos indicam que o governo italiano mantinha controle rigoroso sobre o processo, especialmente nos portos de embarque. Albergues como os de Gênova e Nápoles funcionavam como centros de triagem e acolhimento temporário, supervisionados diretamente pelo Comissariado. Esses locais forneciam estatísticas detalhadas sobre os migrantes, suas condições de saúde, infraestrutura, alimentação e higiene.

Os relatórios dos diretores desses albergues revelam, por exemplo, o número de pessoas tratadas higienicamente ao entrar nas instalações, classificadas por idade, sexo, nacionalidade e tipo de tratamento. Também apontam os desafios enfrentados na gestão desses espaços, como a falta de recursos, a necessidade de roupas de cama e a constante demanda por melhorias nos procedimentos.

Diante desse panorama, foi concebida a exposição virtual Dal Sogno alla Realtà: registros de uma jornada, que reúne os documentos históricos cedidos pelo Archivio Storico Diplomatico del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ao Museu da Imigração. Em breve, ela estará disponível em nossa plataforma no Google Arts & Culture.

A exposição convida a mergulhar nas complexas rotas da migração italiana rumo ao Brasil, descobrindo os bastidores de sonhos acalentados, obstáculos enfrentados e histórias que ainda ressoam nos movimentos migratórios contemporâneos.

Não perca a chance de conhecer esses documentos inéditos, que revelam os caminhos entre o desejo e a realidade de uma travessia.

Expressa-se um sincero agradecimento ao Senhor Antonio Freddi, do Archivio Storico Diplomatico del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, pela meticulosa organização da documentação e pela redação das introduções de cada dossiê, uma contribuição fundamental para a realização desta exposição.

Si esprime un sentito ringraziamento al Signor Antonio Freddi, dell’Archivio Storico Diplomatico del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, per la meticolosa organizzazione della documentazione e la redazione delle introduzioni a ciascuna cartella, un contributo fondamentale per la realizzazione di questa esposizione.

Referências bibliográficas

[1] STELLA, Gian Antonio. Odissee. Italiani sulle rotte del sogno e del dolore. Milano: Rizzoli, 2004.

[2] REBELO, Fernanda. Entre o Carlo R. e o Orleannais: a saúde pública e a profilaxia marítima no relato de dois casos de navios de imigrantes no porto do Rio de Janeiro, 1893-1907. História, Ciências, Saúde – Manguinhos, Rio de Janeiro, v. 20, n. 3, p. 765–796, jul./set. 2013. Disponível em: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=386138078003. Acesso em: 1 abr. 2025.

[3] BOTELHO, José Mario. Um breve relato sobre a diáspora italiana do século XIX no Brasil. Revista Philologus, p. 156–169, 2018. Disponível em: http://www.filologia.org.br/rph/ANO24/71/010.pdf. Acesso em: 2 abr. 2025.

[4] CALSANI, Rodrigo de Andrade. O imigrante italiano nos corredores dos cafezais: cotidiano econômico na Alta Mogiana (1887–1914). 2010. 113 f. Dissertação (Mestrado em História) – Faculdade de Ciências Humanas e Sociais, Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, Franca, 2010.

[5] RUFFATO, Luiz. Os invisíveis – a imigração italiana na literatura brasileira. Contexto – Revista do Programa de Pós-Graduação em Letras da UFES, v. 2, n. 46, p. 9–28, 2024.

[6] TRENTO, Ângelo. Do outro lado do Atlântico: um século de imigração italiana no Brasil. São Paulo: Editora UNESP, 2022. p. 53.

[7] ROSSI, Adolfo. Condizioni dei coloni italiani nello stato di San Paolo (Brasile). Bollettino dell’Emigrazione, v. 7, p. 3–88, 1902b.

[8] HUTTER, Lucy Maffei. Imigração italiana: aspectos gerais do processo imigratório. Revista do Instituto de Estudos Brasileiros, n. 27, p. 59–73, 1987. DOI: 10.11606/issn.2316-901X.v0i27p59-73. Disponível em: https://www.revistas.usp.br/rieb/article/view/69906/72560. Acesso em: 15 abr. 2025. p. 63.

[9] LEVY, Maria Stella Ferreira. O papel da migração internacional na evolução da população brasileira (1872 a 1972). Revista de Saúde Pública, São Paulo, v. 8, supl., p. 49–90, 1974. p. 54.

[10] ALVIM, Zuleika. Brava gente! Os italianos em São Paulo: 1870–1920. 2. ed. São Paulo: Brasiliense, 1986.

[11] ATTI della Giunta per la Inchiesta Agraria e sulle Condizioni della Classe Agricola, 1882. Apud ALVIM, Zuleika Maria Forcione. Brava gente! Os italianos em São Paulo: 1870–1920. 2. ed. São Paulo: Brasiliense, 1986. p. 44.