Blog

COMO ESTÁ SENDO SUA LEITURA?

Conte para a gente o que achou do nosso blog e ajude a melhorar nossos conteúdos!

A participação nesta pesquisa garante 1 ingresso + 1 acompanhante para visitar o Museu da Imigração.

QUERO AJUDAR

Compartilhe

Museus de Imigração: navegantes dos tempos de crise ou navegantes das crises através dos tempos

Thiago Haruo Santos – Coordenador de pesquisa

O texto a seguir é a transcrição, em português, com pequenas alterações, da fala realizada em inglês durante o painel “Decolonization in Museums”, parte do congresso "Resistant and Resilient – How museums navigate through the times of crisis", ocorrido em 28 de maio de 2025 no Emigration Museum, em Gdynia, Polônia. A gravação da fala original, em inglês, está disponível no canal oficial do museu organizador: https://www.youtube.com/live/ZJGmf4vmymU.

"Como descolonizamos uma coleção?"

"Que imigração esses objetos representam?"

Essas foram as perguntas posicionadas na entrada da sala de exposição por Emilia Estrada, artista migrante argentina, em sua obra Cúmulo, de 2019. A obra de arte contemporânea foi resultado da primeira edição do Programa de Residência Artística, realizado no Museu da Imigração do Estado de São Paulo e reuniu mais de 60 objetos do acervo do Museu, selecionando os mais volumosos: armários, mesas, bustos e sofás.

No centro desse amontoado de coisas, a artista abriu um círculo, onde propôs uma série de atividades com grupos sociais normalmente afastados do debate público sobre migração: pessoas negras brasileiras, LGBTQI+, refugiados palestinos e crianças.

“Cúmulo”, em português, carrega uma dupla noção de limite ou ponto de ruptura. Uma tradução possível seria: “isso é o cúmulo”. Limite, no sentido de um questionamento sério sobre a possibilidade de se construir memória coletiva sobre migração com esse amontoado de coisas, tão atreladas à migração do passado.

Formado na criação do Museu da Imigração de São Paulo, o acervo usado por Estrada, ela mesma uma pessoa migrante branca, refletia experiências de migrantes europeus e asiáticos. Nesse sentido, a obra aponta para a invisibilização persistente de grupos sociais que são centrais na discussão contemporânea sobre mobilidade humana no Brasil — incluindo povos indígenas e pessoas negras, que compõem a maioria da população do país.

Como pode um museu ser tão limitado por seus vieses a ponto de apagar a história de mobilidade humana da maioria dos cidadãos de seu próprio país? Essa pergunta revela a profundidade da crise que enfrentamos como uma sociedade racialmente polarizada, como o Brasil. Ao mesmo tempo, evidencia como as questões que enfraquecem a coesão social estão profundamente enraizadas em nosso processo histórico, desde a colonização.

Meu argumento central é que os museus são recursos valiosos para sociedades em crise, pois são ferramentas excepcionais para navegar pela história. Eles criam espaços e momentos nos quais podemos nos engajar coletivamente com conceitos e perspectivas, de tempos e lugares diferentes dos nossos. Ao fazer isso, os museus oferecem caminhos para compreender os vieses sociais — como o racismo — e proporcionam meios para quem deseja reconfigurar essas narrativas.

O Museu da Imigração do Estado de São Paulo e a exposição "Migrar: experiências, memórias e identidades" (2014)

O Museu da Imigração do Estado de São Paulo é uma instituição cultural da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo. Foi fundado em 1993 como um dispositivo de memória ligado às migrações internacionais do passado, mais especificamente aquelas associadas ao ciclo do café — e, por sua ênfase temporal, às migrações incentivadas pelo Estado entre os séculos XIX e XX, vindas da Europa e da Ásia.

O museu está localizado na antiga Hospedaria de Imigrantes do Brás — um complexo monumental que chegou a abrigar mais de 6 mil pessoas ao mesmo tempo, entre 1887 e 1978, tendo recebido mais de 3,5 milhões de pessoas. Ele foi fechado em 2010 para uma grande reforma. Ao reabrir, quatro anos depois, a instituição passou por um reposicionamento conceitual, refletido na reformulação da exposição de longa duração.

Intitulada “Migrar: experiências, memórias e identidades”, essa exposição deslocou o foco narrativo para a migração como fenômeno humano amplo, buscando superar os limites das perspectivas que marcaram a fundação do museu em 1993. Como muitos museus de migração no mundo, esse deslocamento narrativo usou o contraste entre as migrações do passado e as experiências contemporâneas. Grupos considerados “novos migrantes” — como pessoas vindas da Bolívia, Paraguai, Peru, Angola, Moçambique, República Democrática do Congo e outros países do Sul Global — passaram a ser representados na exposição.

A segunda sala da mostra foi dedicada às migrações e deslocamentos ocorridos dentro do território brasileiro, desde o período colonial até a República, no fim do século XIX. Em 2014, quando foi inaugurada, essa narrativa soava inovadora, especialmente por ser a primeira vez que histórias de deslocamentos indígenas e negros eram incluídas em uma grande exposição do museu.

Em telas distribuídas pela sala, os visitantes podiam acessar pesquisas mostrando como diversos povos indígenas se moveram por todo o território continental, além de explicações sobre o deslocamento forçado de africanos submetidos ao tráfico transatlântico. Nessa abordagem, as experiências de deslocamento desses povos eram narradas, de maneira sutil, como sendo o que existia no território antes da chegada das migrações europeias e asiáticas.

No entanto, ao longo dos anos, a equipe educativa do museu e diversos parceiros passaram a criticar essa narrativa, por reproduzir visualmente, por meio de linhas e mapas, o que os estudiosos identificam como parte do “mito da democracia racial”. Esse mito baseia-se na autoimagem do Brasil como um país diferente de outras sociedades coloniais ou escravistas, como EUA ou África do Sul, por supostamente ter vivido um processo de miscigenação mais “brando.” Essa crítica pode ser compreendida com maior detalhamento em obras como as de Abdias do Nascimento, no livro O Genocídio do negro brasileiro: Processo de um racismo mascarado.

Segundo essa visão, as chamadas “três raças” (europeia branca, indígena e africana) teriam se unido de forma relativamente harmônica. Mas essa perspectiva obscurece tanto a violência brutal e contínua sofrida por esses povos, quanto sua capacidade de resistência e criação frente ao capitalismo subordinado e ao colonialismo.

Quando começamos a construir a nova exposição de longa duração, há quatro anos, entendemos que era necessário superar esse paradigma. Para isso, convidamos estudiosos e ativistas profundamente engajados nesse debate para curar uma das salas da nova exposição. Aproveito para agradecer publicamente aos curadores Márcio Farias, José Arruti, Clarice Pankararu e Emerson Guarani. Essa nova galeria está prevista para reabrir na segunda metade deste ano, junto com a exposição totalmente renovada. Para incentivá-los a visitar o Brasil e ver de perto, não apresentarei aqui as peças da galeria. Mas vou falar de uma obra da artista Adriane Kariú, que foi selecionada para produzir trabalhos inéditos para esse espaço.

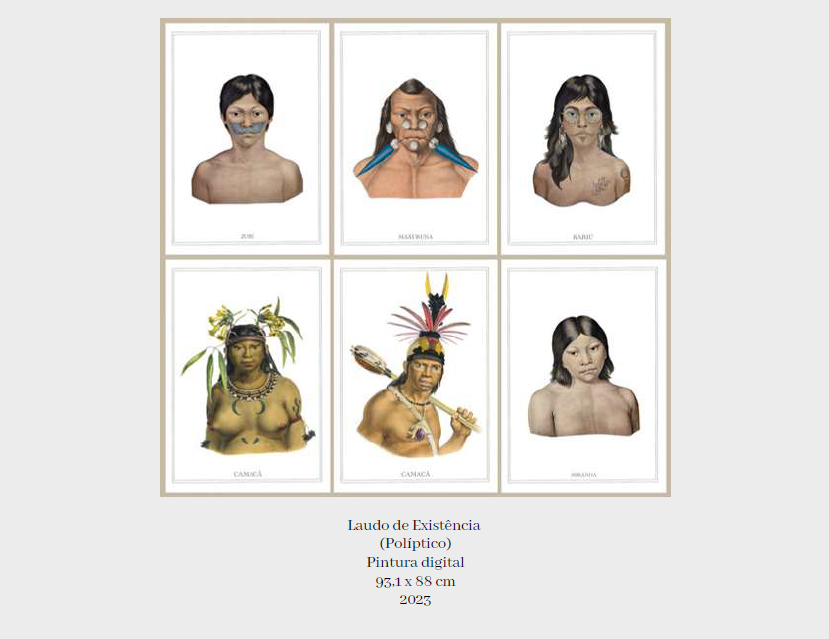

Adriane Kariú pertence ao povo Kariú-Kariri, do estado do Ceará, no nordeste do Brasil. Esse povo resiste ao genocídio desde os primeiros anos da colonização, no século XVI, e foi falsamente declarado extinto desde então. Até hoje, os Kariú-Kariri seguem sem reconhecimento formal nos mecanismos oficiais. Adriane faz parte dessa luta e utiliza a arte como meio para explorar os diversos temas que emergem desse processo, conhecido entre os movimentos indígenas como “Retomada”. Essa discussão se expressa particularmente em sua obra Laudo de existência, dedicada à denúncia da violência colonial e à reconstrução da memória frente à supressão histórica.

Baseando-se em retratos publicados pelos cientistas Johann Baptist von Spix e Carl Friedrich Philipp von Martius — de duas crianças sequestradas e levadas à Europa — Adriane Kariú compôs novas imagens de outros povos indígenas, incluindo um Kariú, a partir de um autorretrato em diálogo com esse documento histórico. Trata-se de um poderoso gesto de denúncia da violência vivida por essas crianças — e pelos povos indígenas de forma geral — mas também de um testemunho do trabalho de quem sobreviveu ao genocídio, reunindo fragmentos de memória para criar imagens possíveis dessas presenças.

Enquanto o Museu da Imigração guarda documentos burocráticos de imigrantes europeus e asiáticos — com datas de chegada, nomes de familiares e até fotografias — o trabalho de Adriane propõe uma reflexão sobre os caminhos que o desejo de reconhecimento dos ancestrais nos faz percorrer na história. Ela mostra que o esforço de navegar a história — mesmo que fragmentada e obstruída — é, por si só, uma força em direção ao direito de ser reconhecido. Ao mesmo tempo, chama atenção para os diversos modos que os povos encontraram, ao longo da história, de lembrar: coletar vestígios e criar caminhos parciais para que a memória possa se constituir.

Agora, na minha reflexão final, apresentarei outro exemplo da arte que deixa ainda mais evidente como os conceitos-chave para enfrentar as crises atuais estão sendo ativamente disputados no presente, mesmo estando enraizados no passado.

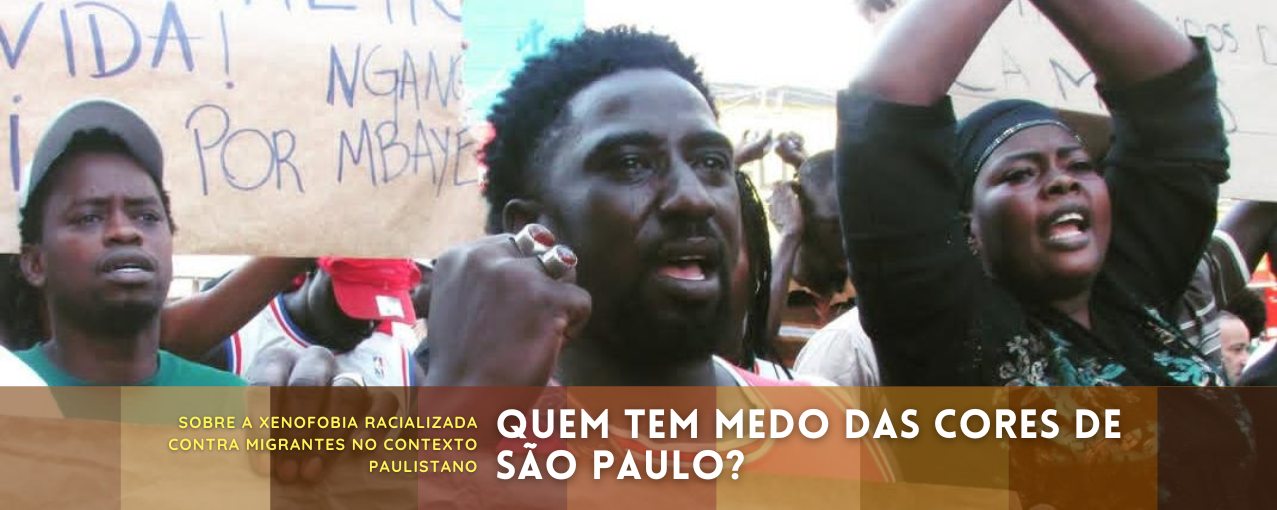

Em outubro de 2021, o artista angolano Paulo Chavonga apresentou a exposição Rostos Invisíveis da Imigração no Brasil, com três retratos monumentais de migrantes de Gana e de Senegal. Os retratos eram acompanhados por gravações de áudio com o relato dessas pessoas e por um espaço para que os visitantes explorassem o processo criativo do artista.

As grandes telas colocavam os visitantes frente a frente com os retratados. Diferente do cotidiano, o público não podia simplesmente desviar o olhar. Esses retratos inseriam trabalhadores migrantes africanos negros em uma tradição artística de retrato historicamente reservada às elites brancas de origem europeia. Mas a questão vai além de quem é ou não representado.

No Brasil, como em muitos lugares, o racismo é um sistema no qual é possível ser representado, mas sempre de maneira subordinada. Como destacou o sociólogo Matheus Gato, no curso "A Hospedaria de Imigrantes e os tijolos do racismo estrutural no Brasil (https://museudaimigracao.org.br/blog/migracoes-em-debate/quem-entra-no-brasil-apresentacao-do-curso-a-hospedaria-de-imigrantes-e-os-tijolos-do-racismo-estrutural-no-brasil) em 2020, o racismo molda o próprio conceito de migração ao influenciar ideias centrais — como a de trabalho.

Em São Paulo, consolidou-se uma ideia racializada do que conta como trabalho. As políticas imigratórias do Estado, que promoveram a migração europeia como solução para o fim da escravidão, ajudaram a construir a ideia de que o chamado “trabalho livre” era branco e europeu. Com isso, o trabalho realizado por pessoas negras e indígenas deixou de ser reconhecido como legítimo ou valioso.

Outro aspecto marcante dos retratos de Chavonga é que os retratados não sorriem. Em conversas com a equipe de curadoria, do museu e em entrevistas, o artista destacou que a expectativa de que refugiados negros expressem sempre gratidão é, ela mesma, enraizada no racismo. Um diálogo comum entre brasileiros e refugiados começa com: “Você gosta mais daqui ou do seu país?” — a suposição é que o refugiado deve ser grato e, portanto, ocupar uma posição subalterna.

Essa expectativa cruza-se com as noções racializadas de trabalho e com preconceitos persistentes sobre os países africanos no Brasil. A obra de Chavonga nos imerge nesses processos sociais complexos que se desenrolam cotidianamente nas ruas de São Paulo.

O racismo enfrentado por migrantes do Sul Global que chegam ao Brasil hoje tem raízes profundas. O trabalho de Chavonga revela como o reconhecimento do trabalho dos migrantes negros desafia e transforma a narrativa dominante sobre trabalho e migração.

A nova exposição de longa duração do Museu da Imigração será intitulada Migrar – Uma História Compartilhada Sobre Nós. Essa proposta curatorial parte da compreensão de que cada trajetória migratória é única e merece ser plenamente reconhecida. O respeito por essa singularidade é essencial quando compreendemos a migração como fenômeno humano.

Ao mesmo tempo, a exposição acolhe a ideia de uma história compartilhada: uma conversa pública ampla, capaz de colocar diferentes experiências em diálogo. Somente por meio da escuta mútua e da criação de sentidos entre essas experiências podemos captar as múltiplas dimensões da migração como parte constitutiva da nossa humanidade.

Nesta apresentação, compartilhei dois exemplos de como os museus podem ser ferramentas poderosas para explorar a história e enfrentar os desafios que alimentam ciclos de crise, a partir das exposições. Mas os museus também fazem isso por meio de seus programas educativos, redes sociais, publicações e ações culturais, promovendo uma leitura do passado construída com seus públicos e comunidades.

Num mundo marcado por crises aceleradas e interconectadas, podemos escolher um caminho diferente: contar uma história sobre “nós” como um ato de resistência e forma de imaginar novos futuros. Ao compartilharmos nossas histórias, reafirmamos nossa capacidade coletiva de promover mudanças e de abandonar o caminho destrutivo que nos trouxe até aqui.

Muito obrigado!

Link para o vídeo da apresentação em inglês: https://www.youtube.com/live/ZJGmf4vmymU