Blog

COMO ESTÁ SENDO SUA LEITURA?

Conte para a gente o que achou do nosso blog e ajude a melhorar nossos conteúdos!

A participação nesta pesquisa garante 1 ingresso + 1 acompanhante para visitar o Museu da Imigração.

QUERO AJUDAR

Compartilhe

Migração, saúde e pandemia: reflexões acerca do atendimento de saúde às pessoas migrantes

Por Andressa Alves Martino

Imagem de Tania Sayri

A atual pandemia de COVID-19 tem imposto novos desafios sociais, econômicos e políticos em âmbito global. Entretanto, neste cenário de crise sanitária, algumas populações estão, desproporcionalmente, mais vulneráveis aos impactos causados pelo novo coronavírus. Dentre elas, destacam-se as pessoas migrantes, que, por não estarem em seu país de origem, podem estar expostas a determinados riscos de comprometimento de saúde, aqui entendidos, não apenas como a ausência de enfermidades, mas, também, como bem-estar físico, mental e social[1].

Neste texto, partindo do referencial empírico do município de São Paulo, busca-se refletir acerca das possíveis implicações da pandemia ao atendimento de saúde a essas pessoas. É importante, porém, salientar que se trata de um assunto ainda em curso. Desse modo, as reflexões aqui expostas devem ser consideradas como contribuições incipientes que visam auxiliar na compreensão deste fenômeno.

A Constituição Federal Brasileira determina que a saúde é direito de todos e dever do Estado e cria o Sistema Único de Saúde (SUS), pautado nos princípios da universalidade, equidade e integralidade. Essas diretrizes incluem os migrantes internacionais que vivem em território nacional e determina que todos, sem qualquer tipo de discriminação, têm o direito de acessar os serviços de saúde no país – o que abrange, em outras palavras, inclusive aqueles em situação irregular e/ou indocumentada –, preceito reiterado pela Lei de Migração nº 13.445/2017 em nível nacional, e pela Lei nº 16.478/2016, no âmbito do município de São Paulo.

Dentre as principais práticas no atendimento e serviço de saúde a pessoas migrantes, a abordagem da Interculturalidade tem obtido maior reconhecimento entre os profissionais e pesquisadores da área. Segundo Dantas[2], seus pressupostos estão pautados na interação, no diálogo, na alteridade, na valorização da cultura do outro e no acolhimento às concepções de saúde, doença e tratamento que podem ser distintas do arcabouço cultural compartilhado no Brasil e nas sociedades ocidentais/ocidentalizadas de modo geral.

A proposta da Interculturalidade quando aplicada às instituições de saúde pública propõe a existência de mediação cultural e linguística como meio de transpor as barreiras de comunicação entre paciente e profissional, além de promover relações de confiança e vínculo entre ambos. Conforme foi advogado na última Conferência Municipal de Políticas para Migrantes (2019), ocorrida em São Paulo, essa interlocução pode ocorrer a partir de múltiplas estratégias, como: ampliação da contratação de pessoas migrantes como profissionais de saúde, agentes comunitários e intérpretes; elaboração de materiais informativos traduzidos em diversas línguas; realização de protocolo de atendimentos multilíngues; capacitação e sensibilização de servidores para que estes conheçam as especificidades do atendimento à população migrante.

Apesar deste cenário, verifica-se, na realidade, que as pessoas migrantes enfrentam impasses que afetam a busca por atendimento de saúde e a consequente qualidade e eficácia dos serviços. Atualmente, tais obstáculos podem estar somados a outros aspectos relativos ao contexto de pandemia de COVID-19, como se discutirá a seguir.

Informações a respeito do funcionamento do sistema de saúde brasileiro são escassas para parte dos migrantes que vivem no país, assim como o conhecimento acerca de seus direitos e de como reivindicá-los. Para migrantes que não dominam a língua portuguesa, a dificuldade linguística pode prejudicar o acesso às instituições de saúde, bem como a comunicação com esses profissionais, comprometendo a expressão de queixas e sintomas e a apreensão de orientações e encaminhamentos. Em tempos de pandemia, isso afeta a busca por fontes confiáveis acerca de dados, procedimentos, orientações e notícias e também interfere no requerimento e obtenção de benefícios sociais, como o auxílio emergencial disponibilizado pelo governo federal[3].

Há ainda o receio de se apresentar em órgãos públicos, quando em caso de irregularidade migratória ou indocumentação, pelo medo de serem denunciados. Como consequência, percebe-se que muitas pessoas migrantes recorrem tardiamente aos serviços de saúde, muitas vezes apenas em casos mais graves ou em fases avançadas, o que gera maiores riscos à vida do sujeito e, por vezes, implica tratamentos mais custosos ao Estado.

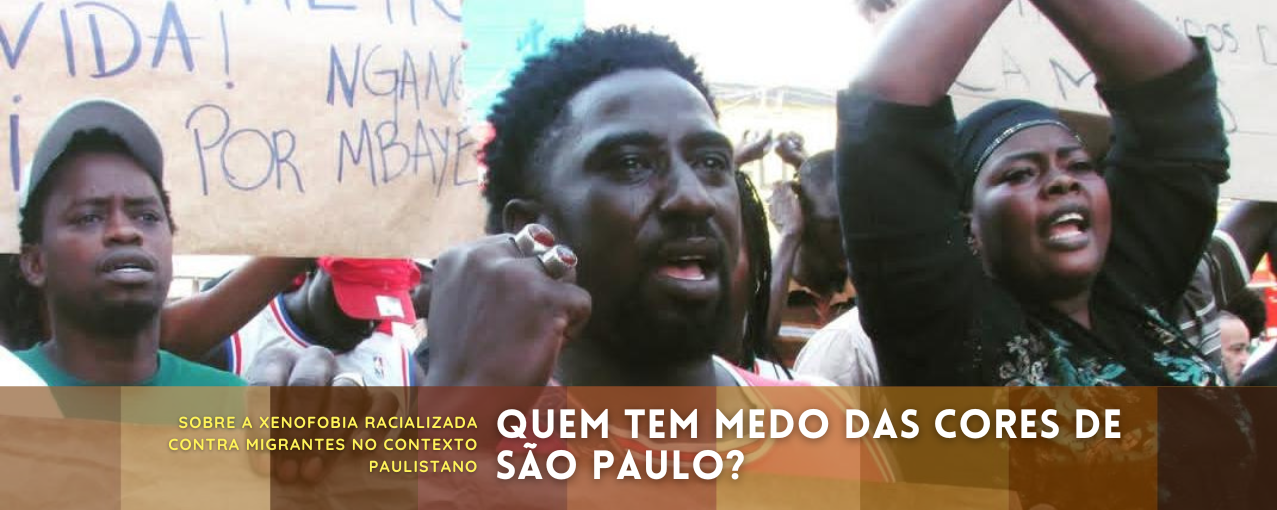

Racismo e xenofobia, dentre outras formas de discriminação e intolerância no atendimento à diversidade cultural, podem se revelar pelo preconceito ao fenótipo do migrante, mas também pelas diferentes concepções de saúde e doença não partilhadas na relação entre profissional e paciente. Na conjuntura atual, o medo da xenofobia se exacerba nas relações sociais e institucionais, especialmente pelo temor de serem preteridos em relação aos brasileiros.

A ocupação de pessoas migrantes em cargos nas instituições de saúde poderia ser uma estratégia relevante por oferecer mediação cultural e linguística aos migrantes que procuram atendimento e por promover a integração de migrantes qualificados, cuja formação profissional ocorrera no país de origem[4]. Abdenur, Cardim e Brasil[5] reforçam essa abordagem quando chamam atenção ao contexto da pandemia em que profissionais de saúde estão cada vez mais requisitados e a espera de mais de 15 mil médicos — entre migrantes e brasileiros diplomados no exterior — pelo longo e burocrático processo de revalidação de diplomas.

Outro fator de extrema importância diz respeito aos aspectos ligados à habitação. Migrantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica podem não conseguir cumprir as medidas de biossegurança exigidas pelo enfrentamento ao novo coronavírus, como o isolamento e a higienização, devido às condições não apropriadas de moradia. É a situação dos que vivem em habitações coletivas e compartilhadas, como centros de acolhida, cortiços e ocupações, onde o distanciamento social se torna mais dificultoso. Ficam também mais expostos à contaminação pessoas migrantes que não podem interromper suas atividades mesmo no contexto de pandemia, pois dependem do trabalho autônomo, informal ou irregular e, por vezes, se encontram em situação de extrema precariedade, como é o caso dos que trabalham em locais insalubres ou até em circunstâncias análogas à escravidão.

No tocante aos migrantes que vivem na periferia, cumpre destacar que muitas das instituições que estão habituadas a atender migrantes estão localizadas na região central da cidade de São Paulo. Com isso, a dificuldade de se chegar aos serviços no centro ou de ter atendimento especializado em locais próximos pode retrair a busca por saúde. Ademais, atualmente, algumas instituições de referência ao atendimento à população migrante paralisaram suas atividades ou disponibilizaram assistência remota, porém tal situação intensifica as desigualdades socioeconômicas de migrantes que não têm acesso adequado à internet, além de suscitar o desamparo por parte daqueles que não conseguem ser atendidos[6].

Para esse cenário adverso também contribui a suspensão, por tempo indeterminado, de muitos serviços de regularização, o que deve estender ainda mais as inseguranças próprias de quem está em situação irregular, indocumentada ou provisória. Da mesma forma, projetos migratórios que incluam reunificação familiar e naturalização ficam interrompidos pela impossibilidade de concretização desses processos.

Sentimentos de impotência, preocupação e insegurança com o bem-estar e as necessidades dos entes queridos, a depender do estágio de contaminação e das medidas adotadas para enfrentar a pandemia nos locais em que vivem, seja no país de origem ou alhures, também afetam o cotidiano das pessoas migrantes. Tais incertezas se agravam com as dificuldades em realizar viagens internacionais e de enviar remessas financeiras.

No caso daqueles que se inserem no escopo da migração forçada, como refugiados, solicitantes de refúgio, deslocados internos e apátridas, vale mencionar que, apesar de muitas fronteiras estarem fechadas, pessoas nessa situação encontrarão meios de se deslocar, ainda que o façam de modo irregular. Este aspecto é relevante, em termos de vulnerabilidade, tanto para o sujeito que vivencia esse processo como para os familiares que o acompanham à distância.

Alguns migrantes que estão no Brasil podem ter vivenciado (ou fugido de) epidemias em seu local de origem, como é o caso da cólera no Haiti e do ebola em países como Guiné Conacri, Serra Leoa, Libéria e República Democrática do Congo[7]. Diante disso, nos cabe refletir sobre como tal experiência pode impactar o modo como essas pessoas encaram a pandemia de COVID-19: estão mais preparadas, pois têm hábitos e conhecimentos prévios em termos de orientações sanitárias e/ou sentem-se mais temerosas devido à evocação de lembranças, traumas e inseguranças passadas?

Finalmente, deve-se cuidar para que essas e tantas outras especificidades da condição migratória não sejam ainda mais invisibilizadas, especialmente tratando-se das interseccionalidades de migrantes negros, periféricos, mulheres, pessoas LGBTQIA+, crianças e/ou idosos, que podem ter demandas particulares em termos de riscos e exposição ao vírus. Como afirma James Berson Lalane, sanitarista haitiano, no Brasil, há uma escassez de dados sobre as comunidades migrantes que aqui vivem, o que dificulta a implementação de políticas públicas, especialmente no contexto de pandemia[8]. Com vistas a contornar essa ausência de informações, pessoas migrantes, coletivos e associações[9] estão reivindicando a inclusão do campo "nacionalidade" nos bancos de dados do Ministério da Saúde (Ibidem). Outro esforço importante apresentado atualmente é o movimento "Regularização Já" em que se advoga a regularização daqueles que vivem no Brasil em situação irregular, provisória ou indocumentada[10]. Tal iniciativa se ampara na possibilidade de concessão de acolhida humanitária, prevista na Lei de Migração nº 13.445/17, em razão dos impactos socioeconômicos causados pela pandemia.

Assim sendo, neste texto, buscamos refletir acerca da importância de serviços mais equitativos que sejam capazes e ofertar acolhimento e soluções específicas às demandas das pessoas migrantes. Ademais, o cuidado pautado pela equidade também deve estar alinhado à integralidade dos serviços, em que se prioriza a condição humana do sujeito e a saúde é compreendida de modo mais amplo e inserida num contexto político, social e econômico.

Em contexto de vulnerabilidades acentuadas, como é o caso da atual pandemia de COVID-19, novas e intensas implicações se somam à realidade dos atendimentos no âmbito da saúde. Parte deles podem ser amenizados com a prática da interculturalidade[2], abordagem essa que oferece, ao mesmo tempo, um referencial para uma atenção integral e específica à saúde do migrante. Cabe dizer, por fim, que as reflexões aqui expostas não se pretendem conclusivas. Desse modo, espera-se que esse aporte teórico instrumental contribua para compreensão e manejo dos novos desafios impostos pelo enfrentamento ao novo coronavírus.

Andressa Alves Martino é Mestre em Ciências Humanas e Sociais pela Universidade Federaldo ABC (UFABC) e é bacharel em Psicologia e em Relações Internacionais.

Tania Sayri (El Alto - Bolívia, 1996) é indígena aymara. Os seus pais a trouxeram para a cidade de São Paulo no Brasil em 2006, onde morou até 2019. Após a sua entrada na graduação no curso de Artes Visuais na UNICAMP, em Campinas, vem fazendo um movimento pendular entre as duas cidades. A sua poética se divide em duas vertentes que se cruzam em alguns momentos, sendo elas, a primeira, o estudo da cor, da forma e do movimento nos elementos formais e, ultimamente, com questões que tocam a sua identidade se repensando dentro da sociedade brasileira como mulher indígena aymara imigrante de nacionalidade boliviana. O estudo se dá tanto no modo tradicional e no campo expandido, principalmente das linguagens artísticas do desenho e da pintura.

Foto da chamada: "0,10 centavos". Crédito: Tania Sayri. | Conta com tarja preta, no canto inferior esquerdo, escrito CHAMADA "MOBILIDADE HUMANA E CORONAVÍRUS" em branco.

Os artigos publicados na série Mobilidade Humana e Coronavírus não traduzem necessariamente a opinião do Museu da Imigração do Estado de São Paulo. A disponibilização de textos autorais faz parte do nosso comprometimento com a abertura ao debate e a construção de diálogos referentes ao fenômeno migratório na contemporaneidade.

Referências

[1] OMS. Constituição da Organização Mundial da Saúde. Nova York: WHO, 1946. Disponível em: http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/OMS-Organiza%C3%A7%C3%A3o-Mundial-da- Sa%C3%BAde/constituicao-da-organizacao-mundial-da-saude-omswho.html. Acesso em: 14 jun. 2020.

[2] DANTAS, S. Saúde mental, interculturalidade e migração. Revista USP, São Paulo, n. 114, p. 55-70, jul- set., 2017.

[3] SALATI, P. Imigrantes enfrentam dificuldades para acessar o Auxílio Emergencial em SP. G1. 28 mai. 2020. Disponível em: https://g1.globo.com/economia/noticia/2020/05/28/imigrantes-enfrentam-dificuldades-para-acessar-o-auxilio-emergencial-em-sp.ghtml. Acesso em: 09 jun. 2020.

[4] CISCATI, R. São Paulo contrata agentes comunitários de saúde vindos do lado de lá da fronteira. Revista Época. 8 jan. 2018. Disponível em: https://epoca.globo.com/saude/noticia/2018/01/agentes-de-saude-estrangeiros-atendem-uma-crescente-populacao-imigrante-em-sao-paulo.html. Acesso em: 14 jun. 2020.

[5] ABDENUR, A.E.; CARDIM, G.; BRASIL, L. Migrantes profissionais da saúde ajudam no combate à pandemia. Nexo Jornal. 02 jun. 2020. Disponível em: https://www.nexojornal.com.br/ensaio/debate/2020/Migrantes-profissionais-da-sa%C3%BAde-ajudam- no-combate-%C3%A0-pandemia. Acesso em: 10 jun. 2020.

[6] MARTUSCELLI, P. N. Como o Covid-19 afeta imigrantes e refugiados no Brasil. Migramundo. 09 abr. 2020. Disponível em: https://www.migramundo.com/como-o-covid-19-afeta-imigrantes-e-refugiados- no-brasil. Acesso em: 23 mai. 2020.

[7] FIOCRUZ. Saúde Mental e Atenção Psicossocial na Pandemia de COVID-19: Pessoas migrantes, refugiadas, solicitantes de refúgio e apátridas. Fiocruz. Brasília: 2020. Disponível em: https://www.fiocruzbrasilia.fiocruz.br/covid-19-cartilha-aborda-situacao-de-pessoas-migrantes-refugiadas-solicitantes-de-refugios-e-apatridas. Acesso em: 04 jun. 2020.

[8] LALANE, J.B. Migração e saúde. Aliança Pró-Saúde da População Negra. 29 mai. 2020. Disponível em: https://aliancaprospn.org/2020/05/29/migracao-e-saude. Acesso em: 03 jun. 2020.

[9] Assinaram ao movimento as seguintes instituições: Departamento de Medicina Preventiva da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (MedPrev-FMUSP), Centro de Direitos Humanos e Cidadania do Imigrante (CDHIC), Centro de Estudos em Migrações Internacionais (CEMI-Unicamp), Espacio Sin Fronteras Fórum Internacional Fronteiras Cruzadas - Fontié ki kwaze, Presencia América Latina - PAL, Migralivre, Missão Paz, Coletivos de Mujeres Inmigrantes Latinoamericanas Mujer tú eres parte, no te quedes aparte, Cátedra Sérgio Vieira de Mello da UFABC, Projeto Canicas União Social dos Imigrantes Haitianos (USIH), Coletivo Conviva Diferente, Centro de Referência para Refugiados da Cáritas Arquidiocesana de São Paulo, Equipe de Base Warmis - Convergência de Culturas, Observatório das Migrações em São Paulo e o Laboratório de Estudos Migratórios (LEM-UFSCar).

[10] CHADE, J. Covid-19: PSOL propõe regularização de imigrantes no Brasil. UOL. 15 mai. 2020. Disponível em: https://noticias.uol.com.br/colunas/jamil-chade/2020/05/15/covid-19-psol-propoe-regularizacao-de-imigrantes-no-brasil.htm. Acesso em: 09 jun. 2020.

A chamada "Mobilidade Humana e Coronavírus" é uma iniciativa do Museu da Imigração para divulgação de artigos, ensaios e materiais visuais selecionados, por meio de edital aberto entre fevereiro e abril de 2022. Dando continuidade à proposta desenvolvida na série homônima, seguiremos debatendo e refletindo sobre os impactos da pandemia para as migrações e demais mobilidades.