Blog

COMO ESTÁ SENDO SUA LEITURA?

Conte para a gente o que achou do nosso blog e ajude a melhorar nossos conteúdos!

A participação nesta pesquisa garante 1 ingresso + 1 acompanhante para visitar o Museu da Imigração.

QUERO AJUDAR

Compartilhe

Mulheres e Migração: Parteiras e enfermeiras na Hospedaria do Brás e em São Paulo

Quem se interessa pela história das migrações no Brasil, especialmente para o estado de São Paulo, certamente já conhece a importância do desenvolvimento da cultura do café no Oeste Paulista no que diz respeito à transformação desses movimentos populacionais em um fenômeno de massa. Sob o ponto de vista econômico, a lavoura cafeeira foi a principal razão pela qual o governo paulista resolveu atrair uma numerosa mão de obra estrangeira, de caráter familiar, no final do século XIX. A construção e inauguração da Hospedaria de Imigrantes do Brás (que se deu entre 1886 e 1888) foi uma das grandes provas desse projeto. Desde o início das suas funções, a instituição acolheu milhares de migrantes, principalmente famílias, que ajudaram a aumentar significativamente a população do estado e da capital paulista. Entre 1887 e 1900, cerca de 900 mil migrantes entraram em São Paulo[1] e pouco mais de 80% deles foram matriculados no edifício do Brás.

Claro que, para receber tanta gente, a Hospedaria precisava oferecer uma estrutura bem adequada em termos de serviços, organização e pessoal. As famílias necessitavam das refeições, era preciso alguém para cuidar das bagagens, intérpretes eram muito úteis e os médicos indispensáveis. No complexo, acontecia de tudo um pouco, inclusive óbitos e nascimentos. Por esse último motivo, contava-se com os trabalhos de parteiras.

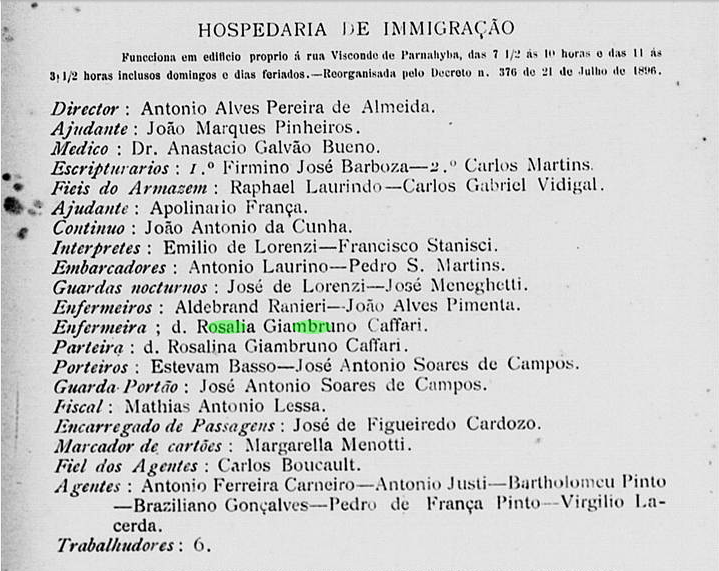

Em 1897, o "Almanak do Estado de São Paulo: Administrativo, Commercial e Profissional" indicava quais era os cargos existentes na Hospedaria e quem os ocupava (imagem 1). Todos os funcionários eram homens, com exceção da parteira e da enfermeira, ofícios empreendidos pela mesma mulher, Rosalia Giambruno Caffari[2]. Em outubro de 1899, ela foi dispensada do cargo de parteira e nomeada, oficialmente, enfermeira da instituição. Isso ocorreu por conta de uma lei estadual, promulgada no dia 06 de setembro do mesmo ano, que tratava da extinção do carto de parteira-enfermeira da Hospedaria. Os três artigos diziam o seguinte:

Artigo 1.º - Fica exctinto o logar de parteira-enfermeira da Hospedaria de Immigrantes.

Parágrafo único – O serviço dos partos será feito pelo médico da Hospedaria.

Artigo 2.º - Fica creado o logar de enfermeira da Hospedaria com o vencimento mensal de 150$000.

Artigo 3.º - Revogam se as disposições em contrário[3].

Apesar dessa norma, as funções de parteira e enfermeira da Hospedaria pareciam associadas, como demonstra o próprio caso de Rosalia. Em 1892, a enfermeira Serafina Stefanetti pediu exoneração do cargo que ocupava (enfermeira) e foi substituída por Regina Beraldi. Em 1893, a parteira Emma Serato solicitou um aumento de salário. Em 1895, foi a vez da profissional Josepha Valle Pastorelli solicitar o seu desligamento da instituição. Após 1899, além de Rosalia, encontram-se nomeações e outras referências para enfermeiras e parteiras da Hospedaria em anos subsequentes. Em 1912, Kaethe Krichbaun (enfermeira). Dois anos depois, um pedido de licença de Elvira Queiroga Cabral. Em 1919, a nomeação de Maria D. Tavares Elston para o posto de parteira da Hospedaria. Em 1920, mais um requerimento de licença, para a enfermeira Balbina Queiroz Porto. E uma outra nomeação de enfermeira, em 1923, para Helena Joyce.

Uma característica que chama atenção nesses nomes é que muitos são de origem estrangeira. Os acontecimentos que envolviam a Hospedaria muitas vezes eram, de certa forma, reflexos do que ocorria em São Paulo. Como citado, a cidade vivia, na virada do século XIX para o século XX, uma expansão demográfica acelerada, o enriquecimento do estado atraiu cada vez mais mão de obra, o mercado de trabalho ampliou, a população cresceu e, naturalmente, os números dos partos também. Nesse contexto, a quantidade de parteiras aumentou, especialmente as estrangeiras. Entre 1892 e 1919, o Serviço Sanitário de São Paulo registrou 88 parteiras – sendo 43 italianas (55 se considerarmos aquelas que possuíam sobrenome italiano), 17 brasileiras, 15 divididas entre alemãs, austríacas, francesas, espanholas, portuguesas, etc., e uma sem identificação do país de origem.[4]

O que caracterizava essas parteiras era a formação. No que diz respeito às profissionais italianas e austríacas, eram instruídas em escolas localizadas no norte da Itália e, também, em partes da Áustria, como nas universidades de Pádua, Bolonha, Parma, Urbino, Turim, Pisa, Innsbruck, entre outras.[5] Obviamente essas mulheres não faziam parte dos grandes contingentes migratórios para o Brasil compostos, em sua maioria, por camponeses ou trabalhadores ligados ao campo. Essas profissionais eram alfabetizadas e participavam de uma tradição oriunda do século XVIII, ao menos no norte da península italiana, com a criação de escolas específicas para os cuidados de parturientes.[6]

Essas mulheres foram impelidas a migrarem para o Brasil por motivos pessoais e, aqui, anunciaram os seus serviços e tentaram exercer a sua profissão. Claro que não representavam um número significativo a ponto de conseguirem atender a demanda, cada vez mais alta, da população de São Paulo, seja no interior ou na capital. Mas essa não era a única justificativa para as famílias, estrangeiras ou não, utilizarem menos os trabalhos das profissionais do que os das parteiras leigas, ou seja, mulheres sem formação médica adequada, que, muitas vezes, não possuíam um conhecimento técnico mais apurado e, em grande parte, ignoravam questões higiênicas básicas, o que potencialmente contribuía para piorar os riscos relacionados aos partos, tanto para as mães quanto para os bebês.

Os preços cobrados pelas parteiras profissionais eram caros se comparados com as rendas das famílias camponesas e operárias. Isso não se restringia somente a essa assistência, mas também aos cuidados médicos em geral.[7] Muitos colonos não conseguiam juntar um dinheiro ou construir uma poupança no tempo em que imaginavam justamente porque o custo do auxílio médico era muito alto. Nesse sentido, compreendemos melhor os dados levantados na década de 1930 pelo médico Edgard Braga, chefe do Serviço de Pré-Natal da Inspetoria de Higiene e Assistência à Infância em São Paulo. Segundo a pesquisa que realizou com 18 mil fichas de gestantes atendidas na capital, concluiu que, em um período de oito anos, 85% delas contrataram os serviços de parteiras leigas, 10% de parteiras diplomadas e as restantes foram atendidas em hospitais e maternidades.[8]

Apesar de não constituírem a maioria, as parteiras profissionais faziam parte do cotidiano paulista. Elas aparecem em almanaques, processos criminais, notícias, debates com médicos e registros em instituições, como nas Faculdades de Medicina da Bahia, do Rio de Janeiro e da Escola Livre de Farmácia, em São Paulo, onde precisavam revalidar os seus diplomas e se tornarem habilitadas a exercerem as suas funções profissionais no Brasil (a Escola de Parteiras na Maternidade de São Paulo só foi inaugurada em 1912).[9]

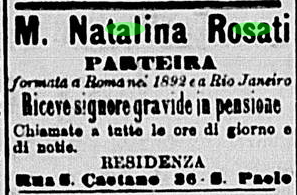

Um outro local em que encontramos essas mulheres são nos anúncios de jornais e em denúncias. Em 1899, a parteira Natalina Rosati comunicou os seus serviços no periódico La Tribuna Italiana: Giornale Quotidiano (imagem 2). Dizia que era formada em Roma, no ano de 1892, e habilitada no Rio de Janeiro. Atendia senhoras grávidas em sua pensão (aliás, algo extremamente comum na época, tanto médicos quanto parteiras moravam e atendiam no mesmo edifício) a qualquer hora do dia e da noite[10]. Em 1902, Natalina foi denunciada pelo crime de provocar um aborto. No mês de maio, ela obteve um habeas corpus e ficou livre. E, ainda em julho, publicou uma carta no jornal O Estado de São Paulo reiterando a sua inocência.[11]

Contudo, em 1913, voltou a ser notícia. Foi denunciada por ter realizado um novo aborto, dessa vez em um caso que chamou muito mais a atenção da mídia. Um professor da Escola Normal, casado, foi acusado de ter engravidado uma aluna, que teria sido auxiliada por Natalina na realização do aborto. A parteira fugiu para Buenos Aires, mas retornou ao Brasil no início de 1914. Foi detida e condenada a cinco anos de prisão pelo Tribunal do Júri. Após sair da cadeia, continuou trabalhando como parteira e publicando os seus serviços em jornais, como esse do Il Pasquino Coloniale, de 1921 (imagem 3).[12]

Outro caso que vale mencionar, também relatado no artigo “As parteiras eram tutte quante italianas” (São Paulo, 1870-1920), é o da parteira Celeste Pavani. Em 1915, foi chamada por uma modesta família italiana para auxílio no parto de uma moça chamada Carolina, que estava grávida do primeiro filho. Ao contrário do que desejava a parteira a princípio, a família também solicitou os serviços do médico italiano Andrea Peggion. Segundo Celeste, o profissional examinou rapidamente a parturiente e, logo, utilizou o fórceps para retirar o bebê. A jovem Carolina teve uma hemorragia e, em seguida, febre alta. Alguns dias depois precisou ser removida para a Maternidade de São Paulo, onde não resistiu e faleceu. A parteira foi procurada pelo jornal A Capital e contou, em detalhes e sobre vários aspectos, as razões pelas quais acreditava que o médico era o responsável pela morte de Carolina.[13]

No decorrer dos anos, com o desenvolvimento de melhores e mais estruturadas instituições de saúde em São Paulo, como hospitais e maternidades, os serviços de parteiras e enfermeiras deixaram de ser cada vez mais autônomos e se transferiram para essas instituições. A Hospedaria de Imigrantes do Brás, por exemplo, renovou as suas enfermarias e construiu um novo hospital na década de 1930. As parteiras e enfermeiras aparecem nos registros desse local até o encerramento de suas atividades. Durante a pesquisa e curadoria da exposição temporária "Hospedaria 130", que ficou em cartaz no Museu da Imigração entre 2017 e 2018, encontrou-se o "Livro da Enfermaria", dedicado aos primeiros anos da década de 1960. Era uma espécie de diário no qual enfermeiras, mulheres, relatavam aos médicos, homens, o que ocorria em cada turno com cada paciente. Em dezembro de 1952, a enfermeira Mercedes Castilho Dania, uma espanhola que se naturalizou brasileira, ficou encarregada de acompanhar uma migrante tcheca até o Hospital das Clínicas. Junto delas estava também um intérprete da Hospedaria. A ambulância que os levava sofreu um acidente no cruzamento da Avenida Ipiranga com a Avenida São Luís. Mercedes foi a única vítima fatal.[14]

O artigo de hoje mostra como, em um contexto de profundas transformações vivenciadas em São Paulo, especialmente a partir do final do século XIX, algumas mulheres procuraram se inserir profissionalmente no mercado de trabalho, buscaram uma formação acadêmica e eram trabalhadoras com suas convicções. A trajetória começava em seus países de origem com alguns anos de estudo. Depois, a decisão, sempre difícil, de migrar e recomeçar a vida, primeiro superando o obstáculo da revalidação do diploma no Brasil e, após isso, a inserção no mercado, seja de maneira autônoma ou vinculada à uma instituição.

Em memória de Mercedes e de todas as mulheres que trabalharam na Hospedaria de Imigrantes do Brás.

Referências bibliográficas

[1] BAENINGER, R.; BASSANEZI, M. S. Trajetória Demográfica no Estado de São Paulo, na capital e em outros municípios. Disponível em http://www.abep.org.br/publicacoes/index.php/anais/article/view/1686. Acesso em 22/01/2021.

[2] Almanak do Estado de São Paulo: Administrativo, Commercial e Profissional. Disponível em https://bndigital.bn.gov.br/hemeroteca-digital/.

[3] Lei n. 668, de 6 de setembro de 1899. Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Disponível em: https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei/1899/lei-668-06.09.1899.html.

[4] MOTT, M. L. et. Al. As parteiras eram "tutte quante" italianas (São Paulo, 1870-1920). P. 70. Disponível em https://revistas.ufpr.br/historia/article/view/12111. Acesso em 22/01/2021.

[5] Idem, p. 72.

[6] Idem, p. 73.

[7] Telarolli Junior

[8] MOTT, M. L. et. Al. As parteiras eram "tutte quante" italianas (São Paulo, 1870-1920). P. 93. Disponível em https://revistas.ufpr.br/historia/article/view/12111. Acesso em 22/01/2021.

[9] Idem, p. 77

[10] Jornal La Tribuna Italiana: Giornale Quotidiano, 1899.

[11] MOTT, M. L. et. Al. As parteiras eram "tutte quante" italianas (São Paulo, 1870-1920). P. 86. Disponível em https://revistas.ufpr.br/historia/article/view/12111. Acesso em 22/01/2021.

[12] Jornal Il Pasquino Coloniale, 1921.

[13] MOTT, M. L. et. Al. As parteiras eram "tutte quante" italianas (São Paulo, 1870-1920). P. 86. Disponível em https://revistas.ufpr.br/historia/article/view/12111. Acesso em 22/01/2021.

[14] Jornal Correio Paulistano, 9 de dezembro de 1952.