Blog

COMO ESTÁ SENDO SUA LEITURA?

Conte para a gente o que achou do nosso blog e ajude a melhorar nossos conteúdos!

A participação nesta pesquisa garante 1 ingresso + 1 acompanhante para visitar o Museu da Imigração.

QUERO AJUDAR

Share

Parte 2: Como podemos conceituar os deslocamentos indígenas?

Marci Santana - Analista de Pesquisa

Legenda da imagem de capa: Curumim, guardador de memórias, Denilson Baniwa, 2018. “Ele consegue ter acesso à tecnologia, ter conhecimento do que é tecnologia e não deixar de ser índio por isso, pois se os índios de hoje não têm acesso à tecnologia e conhecimento irão morrer. Hoje o único jeito de defender suas terras e seus direitos constitucionais, bem como guardar seus conhecimentos, sua memória e, não menos importante, se comunicar entre os povos e a sociedade envolvente é dominar as tecnologias existentes.” [1]

Uma [longa] introdução

Este texto é a continuação de uma série voltada a refletir sobre os deslocamentos indígenas. Em um primeiro texto apresentei o tema, demonstrando que há uma dissonância entre algumas concepções originárias de vida no que se relaciona a migração frente às fronteiras modernas dos Estados-nações [2]. Dando seguimento ao projeto, agora tecerei reflexões voltadas à prevalência do arcabouço moderno de organização, para no próximo texto, trocar a prevalência para as concepções originárias.

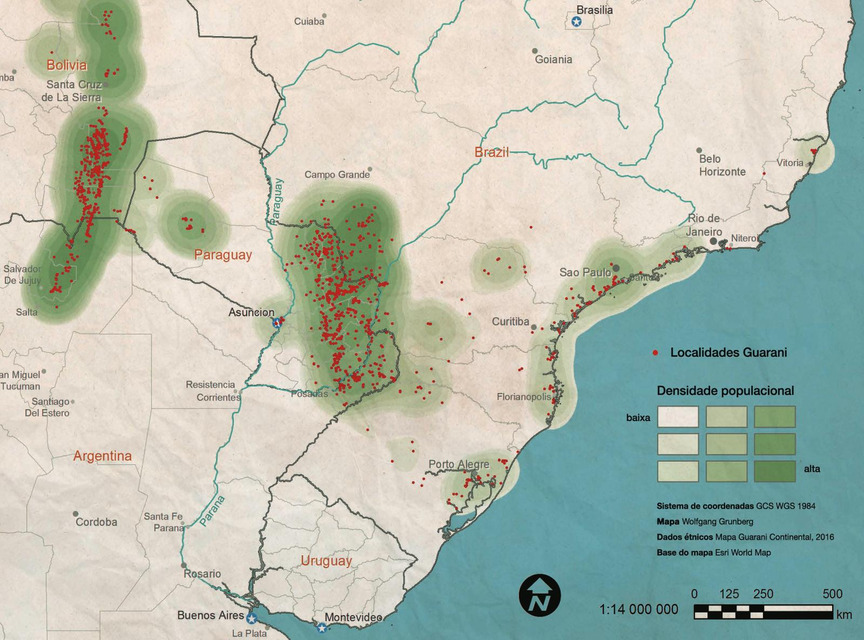

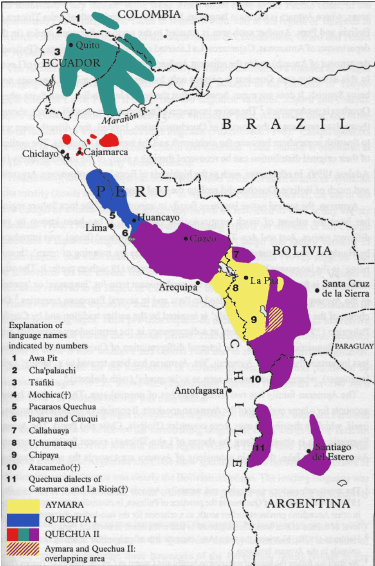

No texto anterior havia um mapa das populações do povo Guarani ao longo de alguns países da América Latina [3]. Agora reproduzo a mesma imagem mas em complemento há um mapa dos povos Quechua e Aymara - povos indígenas presentes na América do Sul com destaque na Bolívia, Peru e Equador [4].

Podemos utilizar esses mapas para pensar a presença destes povos em diferentes Estados-nações sul-americanos. Percebemos a presença dos grupos do povo Guarani no Paraguai, Argentina, Bolívia e Brasil. Já o povo Aymara marca presença no norte da Argentina e Chile, passando pelo ocidente andino boliviano até ao sudeste peruano, enquanto os Quechua figuram por todo esse território mas indo muito mais a norte até o sul da Colômbia, passando pelos Andes equatorianos.

Em relação ao contexto histórico dos povos Aymara e Quechua, Aranda (1997) aponta que:

Segundo os estudos arqueológicos, o altiplano acolheu várias culturas de forma continuada: Wari, Wankarani, Chiripa, Tiwanaku, Senhorios Aymara e Inkas ou Quechuas. Assim, desde aproximadamente 1.200 a.C. desenvolve-se a cultura Wankarani.Na região norte do lago Titicaca, a partir de 1.300 a.C. emerge a cultura Chiripa. Esta última influirá sobre a cultura Tiwanaku, efetivando-se uma continuidade de elementos culturais. (Portugal Ortiz, M. 1993: 39) Na história andina, anterior ao contato ocidental, podemos evidenciar processos migratórios, expansões e conquistas de tipo imperial com características próprias. A mais próxima e conhecida é a desenvolvida pelos Inkas. Estes estruturaram um Estado com território extenso, chamado Tawantinsuyu. Mas, antes dos Inkas, houve outras expansões e conquistas, pouco estudadas, como das culturas Wari e Tiwanaku que se vincularam com as populações de língua Aymara. [5]

Para o povo Guarani, encontrei a informação da existência destes há 2 mil anos. Essa informação se encontra no Caderno Mapa Guarani Continental [6], no qual os autores também citam o reconhecimento da anterioridade da existência dos povos originários frente à conformação dos estados modernos em 4 cartas constitucionais, do Brasil (1988), Argentina (1994), Paraguai (1992) e Bolívia (2009).

Dessa maneira, é possível perceber que a presença de sociedades pré-colombianas, anteriores ao estabelecimento das fronteiras nacionais que dividiram o território, são indícios já assentados na historiografia, nos estudos arqueológicos e antropológicos. Em alguns Estados-nação do continente, esse reconhecimento se cristaliza até em textos jurídicos fundacionais, como as constituições nacionais:

O Artigo 62 da Constituição Nacional da República do Paraguai, diz, literalmente: “Esta Constituição reconhece a existência dos povos indígenas, definidos como grupos de culturas anteriores à formação e organização do Estado paraguaio” (tradução livre). [...] O Artigo 30 da Constituição boliviana, diz: “É nação e povo indígena originário campesino toda coletividade humana que comparta identidade cultural, idioma, tradição histórica, instituições, territorialidade e cosmovisão, cuja existência é anterior à invasão colonial espanhola” (tradução livre). [7]

Darei um outro passo, agora em direção às discussões relativas aos deslocamentos. Como ficou demonstrado até aqui, a presença indígena é inegável no continente. E se pensar nos deslocamentos indígenas pareceu novidade, saiba que este já é um assunto discutido há tempos.

Legislações

Para apontar que os deslocamentos indígenas são uma pauta há algum tempo, irei me utilizar do estudo “Aspectos jurídicos da atenção aos indígenas migrantes da Venezuela para o Brasil” de 2018, produzido pela Organização Internacional para as Migrações (OIM) [8]. Caso você tivesse na época de 2018, uma idade que permitisse captar as discussões sociais, com certeza irá lembrar do fluxo migratório que ocorreu da Venezuela para outros países, incluindo o Brasil. De 2015 a 2024 se estima que o Brasil recebeu cerca de 568 mil venezuelanos [9], sendo 2018 e os anos próximos a este, que caracterizaram maior comoção social no nosso país. Perante o cenário de deslocamento forçado de pessoas venezuelanas para o Brasil, a OIM na época, chamou a atenção para o fato de que havia uma especificidade que merecia atenção: algumas pessoas venezuelanas que chegavam ao país, eram pessoas indígenas. A organização salienta:

A presente pesquisa reúne subsídios normativos para a melhor gestão do fluxo migratório venezuelano pelo Estado brasileiro, com atenção para as especificidades relacionadas aos direitos dos povos indígenas, dentro de uma abordagem de direitos. A partir dos diagnósticos, das descrições e das demandas iniciais apontadas pelos indígenas venezuelanos entrevistados e pelos interlocutores do poder público e da sociedade civil brasileira, foi realizado um levantamento da legislação brasileira e internacional aplicável, com enfoque nos direitos humanos, direitos dos povos indígenas, direitos de minorias étnicas e linguísticas e direitos das migrações. [10]

A publicação cita um número elevado de normativas que estarão ao fim do texto [11], mas elas são apenas alguns dos marcos elencados em uma parte da pesquisa organizada pela OIM e também se refere às normativas internacionais vinculantes no Brasil e nacionais. Não estão inclusos aqui: atuações de movimentos sociais indígenas e indigenistas; mobilizações sociais com impactos para os povos indígenas do Brasil; e as mais variadas gamas de ações que organizações indígenas ou aliados têm perpetrado ao longo dos anos.

Mas de qualquer forma, esses marcos são relevantes ao passo que nos informam de certos princípios, como: migração segura e ordenada; direito a reunião familiar; combate a diferentes formas de preconceito; inviolabilidade dos direitos humanos vinculados nos tratados internacionais; cooperação internacional entre países fronteiriços para assegurar o trânsito seguro de povos originários; garantia a autodeterminação e aos modos de vida indígenas; união de forças estatais para melhor encaminhamento dos fluxos migratórios; direitos básicos instituídos no Brasil pela nossa Carta Magna; e adaptação das políticas migratórias e de direitos humanos as populações indígenas, observando as suas especificidades.

Além desses marcos, temos no Brasil, especialmente a Lei de Migração de 2017 e os artigos da constituição brasileira específicos aos povos indígenas. Em relação a Lei de Migração vale destacar que é regida por alguns princípios como salienta o seu artigo terceiro, cito alguns:

I - universalidade, indivisibilidade e interdependência dos direitos humanos;

II - repúdio e prevenção à xenofobia, ao racismo e a quaisquer formas de discriminação; [...]

XI - acesso igualitário e livre do migrante a serviços, programas e benefícios sociais, bens públicos, educação, assistência jurídica integral pública, trabalho, moradia, serviço bancário e seguridade social; [...]

XIII - diálogo social na formulação, na execução e na avaliação de políticas migratórias e promoção da participação cidadã do migrante; [...]

XVI - integração e desenvolvimento das regiões de fronteira e articulação de políticas públicas regionais capazes de garantir efetividade aos direitos do residente fronteiriço; [...] [12]

Já os artigos 231 e 232 da constituição dizem:

Art. 231. São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. [...]

Art. 232. Os índios, suas comunidades e organizações são partes legítimas para ingressar em juízo em defesa de seus direitos e interesses, intervindo o Ministério Público em todos os atos do processo [13]

Mais uma pergunta. Se existe todo esse arcabouço normativo e social, fruto de lutas sociais dos movimentos indígenas e indigenistas, e de outros movimentos, ainda é relevante socialmente discutir o assunto? É a partir dessa pergunta que podemos entrar em uma reflexão ímpar a esse texto: questões relativas aos deslocamentos dos povos originários estão longe de serem resolvidas no nosso país, pois as próprias questões relativas aos povos indígenas - e outros grupos não-brancos, ainda não têm a atenção devida.

Escolhas

Pensar sobre os deslocamentos indígenas nas sociedades contemporâneas demandam inúmeras discussões e políticas públicas, visto estarmos em um espaço permeado pela sua história colonial e pela diversidade de povos originários e modos de vida, são mais de 305 etnias, chegando a 270 línguas, contendo é claro, com um fator especialmente complicado no Brasil - as suas dimensões continentais.

Porém, uma hipótese que considero importante manter, a fim de buscar análises e compreensões mais próximas da realidade, é a de que as políticas voltadas às questões relacionadas aos povos indígenas no Brasil tendem mais a acobertar violações do que a garantir integralmente seus direitos. Desenvolvo.

Por conta do nosso trabalho para conteúdos da Nova Exposição de Longa Duração, a vir ser inaugurada no final deste ano, cruzei com algumas palestras de Ynaê Lopes dos Santos, professora de História da América na Universidade Federal Fluminense. Nessas palestras a pesquisadora evidencia, através de sua pesquisa e de autores como Luiz Felipe de Alencastro, que o racismo estrutural producente de desigualdades no nosso país, não é apenas uma consequência do nosso passado colonial, mas sim um projeto de escolhas gestadas no seio da intelectualidade e governantes brasileiros [14]. A pesquisadora cita por exemplo que em 1831, frente a pressões da Inglaterra, o Brasil que já era um império independente na época, assistiu a promulgação da Lei Feijó, de 7 de novembro daquele ano. A lei proibia o tráfico transatlântico de escravos para o Brasil e instituiu que escravizados que chegassem ao país depois daquela data, deveriam ser declarados livres. Ynaê relata então que os governantes brasileiros - liberais e conservadores, entram em um acordo ativo, acobertando o tráfico de escravos. O adjetivo “ativo” foi usado de forma intencional conforme evidência a pesquisadora, visto que ela reporta que em 1835 o Estado brasileiro, que cobrava o imposto “meia siza”, que incidia sobre a venda e compra de escravizados, devendo 5% do valor dessas transações serem repassadas ao governo, suprime do imposta a informação da data de nascimento ou idade provável dos escravizados, o que consequentemente impossibilitava a possível comprovação de chegada ao país após a Lei Feijó, sendo assim, e creio que muitos leitores já tenham ouvido tal expressão, a lei ficou conhecida como: Lei para Inglês Ver. Essa noção é profícua para pensar os deslocamentos indígenas, pois em relação aos povos originários isto também parece acontecer.

No curso "A Hospedaria de Imigrantes e os tijolos do racismo estrutural no Brasil: Deslocamentos indígenas" promovido pelo Museu da Imigração em 2021, temos algumas falas que demonstram essa concatenação. [15]

A primeira aula do curso contou com Luma Prado e Sté Illanes como convidadas, sob o título de "Racismo contra os povos indígenas e a construção da visão colonial" [16]. Luma teceu considerações sobre os posicionamentos estatais frente às populações indígenas ao longo da história do Brasil e Sté refletiu sobre suas vivências enquanto uma pessoa indígena em retomada dentro do contexto de migração andina boliviana. Luma demonstrou por meio de ações e leis estatais - Bulas Papais, normativas institucionais, leis e outras - que as populações originárias no Brasil foram vistas como: miseráveis em direitos; tabulas rasas a serem moldadas a suposta civilidade superior colonial; inimigos quando conveniente ao poder público; os negros da terra ou o ouro vermelho; sujeitos passíveis a sofrerem sanções linguisticas e socioculturais; pessoas que necessitariam de tutela para requerer algum direito; entre outras questões. Todas com a escusa do poder religioso ou estatal. Alguns fatos merecem destaque: a constituição de 1824 não cita populações indígenas no seu conteúdo; após a Leis de Terra de 1850 que garantia no seu artigo 5º o direito aos povos indígenas as terras que ocupavam, o governo da então província do Ceará declara - coincidentemente, a extinção das populações indígenas no seu território em 1867. Luma cita por final a postura do governo federal da época frente aos direitos das populações indígenas [17], na Carta Capital a Agência Pública veiculou em 2023, reportagem em que evidencia:

De todas as promessas feitas por Jair Bolsonaro (PL) antes das eleições de 2018, uma foi inegavelmente cumprida: seu governo não demarcou nenhum centímetro de terra indígena ao longo de quatro anos. Mas a paralisia no processo de demarcação não ficou restrita à fase de homologação – a que depende da caneta presidencial. Nas etapas anteriores, que cabiam à Funai e ao Ministério da Justiça, o governo usou uma série de recursos e justificativas para retardar todo o processo de demarcação de centenas de territórios. Nos poucos casos em que houve avanços, eles ocorreram por força de decisões judiciais – e nem todas foram cumpridas. Além disso, vários processos andaram para trás. [18]

Aqui por conta da restrição de espaço, não irei trazer a íntegra ou outros trechos longos das outras falas que ocorreram ao longo dos dias do curso, mas alguns outros pontos valem ser citados. Emerson Souza e Wilbert Villca foram os convidados no segundo encontro do curso que teve como tema "Os sentidos do território segundo as experiências indígenas" [19]. Ambos são pesquisadores indígenas, Guarani Mbyá e Quechua respectivamente, com atuações no âmbito governamental.

Emerson parte a sua narração a partir da busca por tentar entender a trajetória migratória e histórica da sua família e do seu povo através dos seus estudos acadêmicos. Ele conta que indígenas do povo Guarani presentes no Mato Grosso do Sul no século XX, se deslocam em direção ao litoral de São Paulo em busca da “Yvy marãe'ỹ”, que pode ser traduzido como “terra sem mal”. Neste momento do Brasil, o Estado federal e estadual enquadram suas ações em perspectivas que priorizavam o “desenvolvimento socioeconômico” e a “evolução da sociedade brasileira”, principalmente se levarmos em consideração a premissa histórica do estado de São Paulo como o local de onde viria a modernização do Brasil. Emerson relata que essa migração guarani que passaria pelo oeste do estado para chegar ao litoral, e outros povos indígenas que habitavam o oeste paulistano, são interpelados pela “marcha do progresso” que vinha em direção ao oeste, principalmente no que se relaciona ao cultivo do café, a expansão da malha ferroviária vinda do leste e o incentivo da migração internacional - o que implica a Hospedaria de Imigrantes do Brás. O pesquisador conta que essa interpelação foi extremamente violenta, com inúmeras mortes diretas e indiretas, resultante de conflitos e de doenças levadas por esses agentes, como a Gripe Espanhola do início do século. Houve também a escravização, inúmeras violências, expropriação dos territórios indígenas da região, principalmente no que se relaciona ao povo Kaingang, o uso de pessoas indígenas para trabalhar no cultivo do café, além de que o Estado através da criação de postos indígenas, fazendas e aldeias, utilizando aqui do Serviço de Proteção ao Índio (1910), para juntar em um local só, diferentes povos indígenas, em grande quantidade, no intuito de assimilá-los aos objetivos do Estado e ao que este considerada aceitável [20].

Por fim, o terceiro encontro contou com a participação de Clarice Pankararu, Supervisora do Núcleo de Exposições e Programação Cultural do Museu das Culturas Indígenas e presidente da Associação Indígena SOS Comunidade Indígena Pankararu (Real Parque). O tema do último dia do curso foi “Migrações indígenas" e Clarice relatou um pouco da história da migração do povo Pankararu para São Paulo, da Associação, do bairro e como ser uma indígena Pankararu migrante mobilizou e mobiliza a sua vida [21]. No relato de Clarice há um aspecto importante: qual é a postura do poder público e da sociedade civil frente às populações indígenas em contexto urbano? Quais direitos possuem? A convidada por exemplo relatou no período pandêmico o fato dos recursos repassados pela FUNAI, serem destinados às populações indígenas em contexto de aldeia. Neste sentido, e pensando que a população indígena foi considerada grupo prioritário para vacinação no período da pandemia [22], Emerson Souza também falou da não priorização de pessoas indígenas em contexto urbano em detrimento da noção do contexto de aldeia [23]. Sendo que na época também houve discussões se indígenas migrantes entrariam ou não como grupo prioritário para a vacinação. [24]

Esse questionamento faz eco em outras falas presentes no curso. Sté Illanes, por exemplo, fala do fato de não enxergar pessoas como ela nos espaços em geral e de que há uma certa ideia de que os migrantes bolivianos “são um povo trabalhador”. E ela indaga: “e para além disso, quais outras coisas mais podemos ser? Não temos alma? Não sonhamos? Não podemos empreender? Podemos chorar? Podemos sonhar? Podemos desfrutar da vida para além de servir como trabalhadores?” [25]. Emerson Souza conta de uma sensação de estar sempre migrando, visto que pessoas indígenas sempre estão tentando mostrar à sociedade brasileira que eles fazem parte desse país e também pelo fato de debates como o Marco Temporal ainda existirem, desrespeitando uma data milenar, reconhecida na nossa constituição. [26]

Passemos a última parte do texto.

Escolhas, uma questão de poder

Voltemos à pergunta relativa ao povo Pankararu em São Paulo e somamos outras. Quais direitos os povos indígenas em contexto urbano tem? Quais direitos os povos indígenas têm no Brasil? Como alinhar o direito originário e o Estado brasileiro? Por fim, como podemos conceituar os deslocamentos indígenas?

A primeira atitude é de aparência simples mas esconde toda uma complexidade. Como busquei evidenciar, houve escolhas deliberadas no Brasil que estruturam desigualdades às populações indígenas e não-brancas. Ou seja, o nosso país superou a condição de colônia, mas manteve todo um sistema social com princípios gestados no próprio período da colonialidade. E tanto é assim, que também a partir da pesquisa em palestras da intelectual Ynaê Lopes, descobrimos que um importante médico brasileiro, João Batista de Lacerda, em 1991 no Primeiro Congresso Universal de Raças, professar em tom comemorativo que por diversos motivos, em poucos anos, a população brasileira se tornaria inteiramente branca. [27]

As questões acima e todas as outras feitas ao longo desse texto, possuem respostas formuladas, em processo de formulação ou que estão por serem descobertas. Por exemplo, a OIM intuía no documento supracitado, o uso da ideia de “Reserva Indígena” - contemplada em lei, para indígenas migrantes; ou o reconhecimento narrado por Clarice e Sté, de outros povos indígenas em contexto urbano ou de aldeia, nacionais ou não; ou a existência de escolas diferenciadas e Unidades Básicas de Saúde Indígena; ou a conquista de diversos direitos pelos movimentos indígenas e indigenistas.

Nesta segunda parte da série de textos, há a prevalência do aparato estatal sobre os deslocamentos indígenas. O aparato estatal brasileiro por sua vez, se estrutura, ou se diz estruturar, em princípios democráticos, além de que há diversas normativas válidas em território nacional como vimos, que garantem uma gama de direitos humanos, direitos específicos das populações originárias e direitos de pessoas migrantes.

Há um conceito chamado “comunidades imaginadas”, já trabalhado aqui no Blog [28], esse conceito postula que nações são comunidades imaginadas, pois não convivemos com todos os habitantes das nossas nações, mas nos imaginamos juntos e de determinada forma. Assim, podemos responder que, ainda não é possível conceituar os deslocamentos indígenas, mesmo mantendo a prevalência do aparato estatal moderno, pois ainda não conseguimos inteiramente como sociedade, imaginar e praticar uma organização social frutífera para tal. E que por exemplo, permitiria que existissem profissionais capacitados para atender populações indígenas no contexto urbano, ou quais e quantas outras línguas originárias poderiam ser também línguas oficiais, ou qual apoio poderia ser dado aos povos originários que tem a mobilidade como um princípio, ou que toda a população da capital de São Paulo soubesse o porquê o nome de alguns bairros são indígenas.

Se o Brasil, a cem anos atrás, se imaginou inteiramente branco no Congresso das Raças na figura do seu representante, quais outras coisas podemos imaginar para que o Estado brasileiro acolha por inteiro e nas suas especificidades, os deslocamentos indígenas?

Referências

[1] INSTITUTO PIPA. “Denilson Baniwa”, Abr. de 2025. Disponível em: <https://www.premiopipa.com/denilson-baniwa/>. Acesso em: 24 de Agosto de 2025.

[2] SANTANA, Marci. Parte 1: Como podemos conceituar os deslocamentos indígenas?. São Paulo, 19 de Mar. de 2025. Disponível em: <https://museudaimigracao.org.br/blog/migracoes-em-debate/parte-1-como-podemos-conceituar-os-deslocamentos-indigenas>. Acesso em: 28 de Agosto de 2025.

[3] EQUIPE Mapa Guarani Continental. Caderno Mapa Guarani Continental: povos Guarani na Argentina, Bolívia, Brasil e Paraguai. Equipe Mapa Guarani Continental - EMGC. Campo Grande, MS. Cimi, 2016.

[4] VARGAS, J., CRUZ, J., & CASTRO, R. Let’s Speak Quechua: The Implementation of a Text-to-Speech System for the Incas’ Language, IberSPEECH 2012 – VII Jornadas en Tecnología del Habla and III Iberian SLTech Workshop.

[5] ARANDA, Andrés Silva. Etnicidade e política: o caso Aymara. 1997. Dissertação (Mestrado em Ciência Política) - Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 1997. doi:10.11606/D.8.1997.tde-29122022-143816. Acesso em: 27 de Agosto de 2025.

[6] EQUIPE Mapa Guarani Continental. Caderno Mapa Guarani Continental: povos Guarani na Argentina, Bolívia, Brasil e Paraguai. Equipe Mapa Guarani Continental - EMGC. Campo Grande, MS. Cimi, 2016.

[7] Idem.

[8] ORGANIZAÇÃO Internacional para as Migrações. Aspectos jurídicos da atenção aos indígenas migrantes da Venezuela para o Brasil. Erika Yamada, Marcelo Torelly, organizadores. Brasília: Organização Internacional para as Migrações (OIM), Agência das Nações Unidas para as Migrações, 2018.

[9] FUNDO das Nações Unidas para a Infância. Fluxo migratório venezuelano no Brasil: Em contextos de emergências, crianças e adolescentes são as mais afetadas por deslocamento forçado, crises sanitárias ou desastres. Disponível em: <https://www.unicef.org/brazil/crise-migratoria-venezuelana-no-brasil>. Acesso em: 27 de Agosto de 2025.

[10] ORGANIZAÇÃO Internacional para as Migrações. Aspectos jurídicos da atenção aos indígenas migrantes da Venezuela para o Brasil. Erika Yamada, Marcelo Torelly, organizadores. Brasília: Organização Internacional para as Migrações (OIM), Agência das Nações Unidas para as Migrações, 2018.

[11] Idem. 1948 - Declaração Universal dos Direitos Humanos; 1965 - Convenção para a Eliminação da Discriminação Racial; 1966 - Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos; 1976 - Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais; 1978 - Atuação da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica; 1984 - Convenção contra a Tortura; 1988 - Constituição Federal da República; 1989 - Convenção 169 da OIT; 1992 - Declaração sobre os Direitos das Pessoas Pertencentes a Minorias Nacionais ou Étnicas, Religiosas e Linguísticas; 2003 - Parecer Consultivo nº 18/0373, elaborado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos; 2007 - Declaração da ONU sobre os Direitos dos Povos Indígenas; 2014 - Reunião de Autoridades sobre Povos Indígenas (Rapim) - Mercosul; 2016 - Declaração de Nova Iorque; 2016 - Declaração Americana sobre os Direitos dos Povos Indígenas; 2016 - Convenção Americana sobre os Direitos dos Povos Indígenas; 2018 - Resolução do Conselho de Direitos Humanos da ONU “Proteção dos direitos humanos dos migrantes: o pacto mundial para a migração segura, ordenada e regulada.”

[12] BRASIL. Lei nº 13.445, de 24 de mai. de 2017. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/l13445.htm>. Acesso em: 27 de Agosto de 2025.

[13] BRASIL. [Constituição (1988)]. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Presidência da República.

[14] SANTOS, Ynaê L. dos. Fórum Africanidades 2019 | Ynaê Lopes.Instituto Moreira Salles. Rio de Janeiro, 18 de out. de 2019. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=SrLGAVAMMgg&t=2237s&ab_channel=imoreirasalles>. Acesso em: 27 de Agosto de 2025.

[15] MUSEU da Imigração. Curso | A Hospedaria de Imigrantes e os tijolos do racismo estrutural no Brasil: Deslocamentos indígenas. Disponível em: <https://museudaimigracao.org.br/eventos/presencial/curso-a-hospedaria-de-imigrantes-e-os-tijolos-do-racismo-estrutural-no-brasil-deslocamentos-indigenas>. Acesso em: 27 de Agosto de 2025.

[16] MUSEU da Imigração. Curso | Deslocamentos indígenas - Aula 1. São Paulo, 18 de ago. de 2021. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=ElY_v9z68dk&t=4533s&ab_channel=MuseudaImigra%C3%A7%C3%A3o>. Acesso em: 27 de Agosto de 2025.

[17] Idem.

[18] AGÊNCIA Pública. ‘Nenhum centímetro de terra indígena’: como o governo Bolsonaro agiu para cumprir promessa. Carta Capital, 28 de abr. de 2023. Disponível em < https://www.cartacapital.com.br/politica/nenhum-centimetro-de-terra-indigena-como-o-governo-bolsonaro-agiu-para-cumprir-promessa/. Acesso em: 27 de Agosto de 2025.

[19] MUSEU da Imigração. Curso | Deslocamentos indígenas - Aula 2. São Paulo, 25 de ago. de 2021. Disponível em: . Acesso em: 27 de Agosto de 2025.

[20] Idem.

[21] MUSEU da Imigração. Curso | Deslocamentos indígenas - Aula 3. São Paulo, 01 de set. de 2021. Disponível em: . Acesso em: 27 de Agosto de 2025.

[22] HEINEN, Maíra. Covid-19: indígenas venezuelanos recebem vacina em Boa Vista. Brasília, 28 de jul. de 2021. Disponível em: <https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2021-06/covid-19-indigenas-venezuelanos-recebem-vacina-em-boa-vista>. Acesso em: 27 de Agosto de 2025.

[23] MUSEU da Imigração. Curso | Deslocamentos indígenas - Aula 2. São Paulo, 25 de ago. de 2021. Disponível em: . Acesso em: 27 de Agosto de 2025.

[24] HEINEN, Maíra. Covid-19: indígenas venezuelanos recebem vacina em Boa Vista. Brasília, 28 de jul. de 2021. Disponível em: <https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2021-06/covid-19-indigenas-venezuelanos-recebem-vacina-em-boa-vista>. Acesso em: 27 de Agosto de 2025.

[25] MUSEU da Imigração. Curso | Deslocamentos indígenas - Aula 1. São Paulo, 18 de ago. de 2021. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=ElY_v9z68dk&t=4533s&ab_channel=MuseudaImigra%C3%A7%C3%A3o>. Acesso em: 27 de Agosto de 2025.

[26] MUSEU da Imigração. Curso | Deslocamentos indígenas - Aula 2. São Paulo, 25 de ago. de 2021. Disponível em: . Acesso em: 27 de Agosto de 2025.

[27] SOUZA, V. S. DE .; SANTOS, R. V.. O Congresso Universal de Raças, Londres, 1911: contextos, temas e debates. Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi. Ciências Humanas, v. 7, n. 3, p. 745–760, set. 2012.

[28] SANTOS, Thiago H. A exposição temporária “Pertencimentos transnacionais: movimentos e ritmos na música africana” e algumas notas sobre a Festa do Imigrante. São Paulo, 31 de jun. de 2024. Disponível em: <https://museudaimigracao.org.br/blog/sobre-nossas-exposicoes/a-exposicao-temporaria-pertencimentos-transnacionais-movimentos-e-ritmos-na-musica-africana-e-algumas-notas-sobre-a-festa-do-imigrante>. Acesso em: 28 de Agosto de 2025.