Blog

Share

Hospedaria em Quarentena: A Rosa Absolvida

A febre amarela em São Paulo entre o final do século XIX e o início do século XX

A chegada de migrantes internacionais no estado de São Paulo se intensificou no final da década de 1880. A partir de 1888, dezenas de milhares de pessoas passaram a desembarcar, anualmente, no porto de Santos. Uma parcela significativa dessas pessoas foi acolhida na Hospedaria de Imigrantes do Brás e, depois, direcionada para a lavoura cafeeira no oeste paulista. Do litoral à capital paulista e da capital aos outros municípios do estado, o principal meio de transporte utilizado era o trem. Dentro dos vagões, porém, uma passageira sem passaporte, sem visto de entrada e sem intenções de trabalho começou a se fazer cada vez mais presente: a febre amarela.

Esse breve artigo pretende apresentar como migrantes tiveram, em certos momentos, papel central para algumas medidas profiláticas na contenção de epidemias. Merecem destaque dois casos: a epidemia em Campinas, em 1889, e as experiências desenvolvidas no Hospital de Isolamento, em São Paulo, no começo do século XX.

Desde meados do século XIX, as epidemias de febre amarela tornaram-se mais constantes no Brasil, principalmente em cidades litorâneas como o Rio de Janeiro e Santos. O Museu do Café, por meio da série “Epidemias em Santos”[1], explica que os apelidos dados a cidade, como Cità Maledeta e White Man’s Grave[2], estavam diretamente relacionados aos diversos surtos de febre amarela e a alta incidência de morte entre a população estrangeira. De fato, entre as muitas discussões e polêmicas sobre a doença, uma das observações unânimes era seu particular interesse em afligir os migrantes recém-chegados no Brasil. Outro ponto importante a destacar se refere à percepção, no interior de São Paulo, de que a febre amarela, pelo menos até a penúltima década do século XIX, não seria capaz de ultrapassar a barreira imposta pela Serra do Mar.

Entretanto, em 1888, segundo algumas fontes[3], foram reportados casos de febre amarela na Hospedaria de Imigrantes do Brás. O governo ainda estava se acostumando com a logística de distribuição dos migrantes pelos municípios paulistas (importante lembrar que a Hospedaria do Brás foi inaugurada às pressas em meados de 1887), as entradas de estrangeiros aumentavam a cada dia e isso gerou um excesso de pessoas no edifício que, provavelmente, permaneceram por lá mais tempo que o usual. Os casos foram poucos, mas, de certa forma, anunciaram a grave epidemia do ano seguinte.

Rosa Beck, uma suíça de 24 anos, aportou no Rio de Janeiro no final de dezembro de 1888. No início de fevereiro de 1889, ela chegou na cidade de Campinas (SP) e se hospedou na casa de alguns parentes. Sua estadia durou pouco. Cinco ou seis dias depois ela faleceu em decorrência da febre amarela. Para alguns, ela foi considerada a primeira vítima da, até então, mais terrível epidemia da história da cidade de Campinas. Entre fevereiro e junho de 1889, mais de 400 pessoas faleceram na cidade e milhares de habitantes fugiram (cerca de três quartos da população).[4] A febra amarela escalou a Serra do Mar e atingiu em cheio o principal município do interior paulista. O fato foi tão marcante para Campinas que o seu brasão, criado em dezembro de 1889, possui a figura de uma fênix, símbolo do ressurgimento da cidade após a epidemia.

Na época, existiam algumas dúvidas acerca da transmissão da febre amarela; certos médicos acreditavam mais na teoria do contágio, ou seja, que a transmissão ocorreria de pessoa para pessoa. Outros eram mais propensos à teoria da infecção, que considerava a transmissão em razão de fatores climáticos e atmosféricos, como, por exemplo, os “maus ares”, o clima quente e úmido no Brasil, entre outros.[5] Evidentemente que aqueles que supunham ser a febre contagiosa responsabilizaram Rosa por iniciar a doença em Campinas.[6] Depois de 1889, o interior de São Paulo foi afligido por uma série de novas epidemias de febre amarela e, com base nas teorias de transmissão citadas, diversas medidas foram tomadas pelas autoridades para reprimi-las. Em algumas estações ferroviárias foram instaladas estufas e pulverizadores para desinfecção de bagagens e passageiros; pessoas que embarcavam em cidades assoladas por algum surto eram colocadas em um vagão específico – isso ocorreu, por exemplo, no final do ano de 1895, quando Araraquara sofreu os flagelos da doença.[7]

Esse contexto epidêmico, no final do Novecentos resultou em um esforço da comunidade médica para conhecer melhor a febre amarela, conter novos surtos e encontrar uma cura. Tal interesse não era exclusividade do Brasil, países como Cuba também sofriam as consequências da doença. Sendo assim, a partir de alguns estudos, como o do médico Juan Carlos Finlay, que trabalhava em Havana, surgiram novas teorias que tratavam a febre amarela como não contagiosa. Essa teoria apontava a necessidade de um agente transmissor para dar início aos surtos. No Brasil, segundo alguns relatos, o Doutor Emílio Ribas começou a cogitar essa hipótese depois de acompanhar uma epidemia em Jaú, no ano de 1896. Nessa ocasião, ele precisou acomodar algumas crianças órfãs em um hospital com diversos pacientes vítimas da febre; entretanto, nenhuma das crianças se adoentou. Como inspetor sanitário no interior, desde 1896, Emílio Ribas atuou em Campinas, Rio Claro, Jaú, Araraquara, São Caetano e Pirassununga. Esse trabalho fez com ele fosse nomeado diretor do Serviço Sanitário de São Paulo em 1898, cargo que exerceu até 1917.[8] Nesse período, ele pôde conduzir experiências mais significativas para corroborar sua tese sobre a febre amarela.

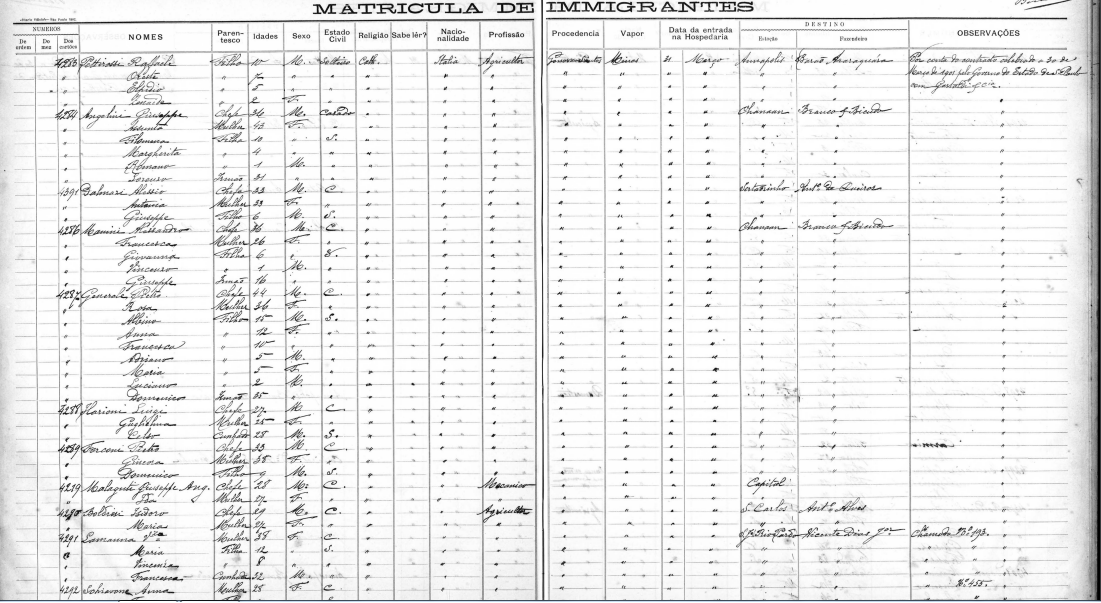

Giuseppe Angelo Malaguti foi mais um entre as dezenas de milhares de imigrantes italianos que se fixaram em São Paulo na virada do século XIX para o século XX. A matrícula na Hospedaria de Imigrantes do Brás indica que Giuseppe, mecânico, com 28 anos, chegou no edifício no dia 31 de março de 1902 na companhia de sua esposa Ida, de 27 anos. Podemos imaginar o jovem casal no pátio da Hospedaria compartilhando suas angústias em recomeçar suas vidas em um novo país, mas, ao mesmo tempo, ansiosos por novos planos, com esperanças em um melhor futuro. Contudo, certamente o que eles não presumiam é que, um ano depois de sua chegada, Giuseppe seria um dos personagens principais em meio ao desenvolvimento de estudos relacionados à febre amarela.

Em princípios de 1903, o doutor Emílio Ribas, com o apoio de uma junta médica, inaugurou uma série de experiências para verificar, em primeiro lugar, se o agente transmissor da febre era um mosquito (Aedes aegypti), uma hipótese presente entre alguns estudiosos da enfermidade. Assim sendo, pernilongos que haviam picado um "amarelento" em São Simão foram levados para o Hospital de Isolamento (atual Hospital Emílio Ribas) em São Paulo. O próprio Emílio Ribas, Adolfo Lutz – outro médico renomado – e mais quatro voluntários deixaram-se picar pelos mosquitos infectados. Três deles contraíram a febre amarela. Segundo o corpo médico, aqueles que não se adoentaram já estavam imunes, ou seja, já haviam sido infectados em algum momento da vida.

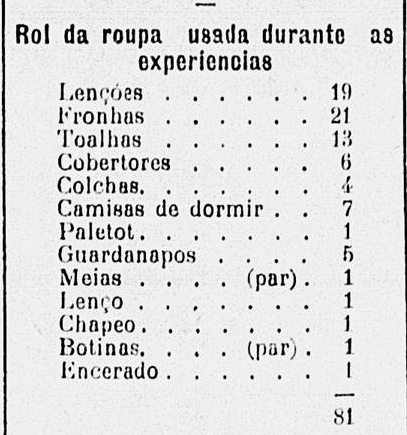

A segunda parte da experiência, onde entra em cena o imigrante Giuseppe Malaguti, tinha como objetivo provar se a doença era ou não contagiosa. Em abril de 1903, no Hospital de Isolamento, Malaguti foi colocado em um quarto isolado. Em sua companhia, somente lençóis e fronhas sujos de vômito e sangue, pertencentes a dois falecidos de febre no interior paulista. No dia seguinte outro italiano, Ângelo Paroletti, também foi posto em outro quarto do hospital, sob as mesmas condições. Ainda outro imigrante serviu como voluntário, Giovanni Siniscalchi. Sob o assoalho dos quartos, uma semana depois do início do experimento, se espalharam sangue, vômito, fezes e urina de pessoas que haviam sucumbido à febre amarela. No final das contas, mais precisamente no dia 10 de maio, os três italianos tiveram alta e os médicos puderam atestar que a doença não era contagiosa.[9] Cabe destacar, como fez o jornal Correio Paulistano, enfermeiros e enfermeiras do hospital, sendo alguns migrantes, que auxiliaram sobremaneira em todo os procedimentos: A. César de Lima, paulista; Antonio Rodrigues Fariña e Juan Gonzalez, espanhóis; Agnes Brown, inglesa; Maria Mercedes e Celestina do Valle, paulistas.[10]

A partir desses experimentos, foi possível conhecer melhor a febre amarela, realizar campanhas de prevenção, controle de novas epidemias e desenvolver projetos para a criação de uma vacina contra a doença, algo que o Brasil alcançou em 1937.[11] Em pleno século XXI muitas pessoas que precisam viajar para áreas de risco recorrem ao Hospital Emílio Ribas para obterem a vacina, o mesmo local das experiências com Giuseppe e seus compatriotas e o "tribunal" em que Rosa Beck ganhou sua absolvição.

Referências bibliográficas

[1] Série desenvolvida pela Equipe de Pesquisa do Museu do Café. Disponível em: https://medium.com/@museudocafesantos/parte-iv-s%C3%A9rie-epidemias-em-santos-imigrantes-e-n%C3%A3o-aclimatados-f418fb94c35b. Acesso em 18.05.2020.

[2] Cidade Maldita, em italiano; Túmulo dos Homens Brancos, em inglês.

[3] TELAROLLI, Rodolpho J. Imigração e Epidemias no Estado de São Paulo. Disponível em: https://www.scielo.br/pdf/hcsm/v3n2/v3n2a04.pdf. Acesso em 19.05.2020.

[4] DA SILVA, Felipe N. Algumas considerações sobre a epidemia de febre amarela em Campinas, 1889. Disponível em: http://www.snh2011.anpuh.org/resources/anais/14/1308186909_ARQUIVO_6.2.2d6ArtigoANPUH.pdf. Acesso em 19.05.2020.

[5] CARMO, Bruno B. O que inglês vê: epidemia de febre amarela e a constituição de Santos como porto maldito (1888-1895).

[6] DA SILVA, Felipe N. Os debates médicos sobre a epidemia de febre amarela em Campinas (1889/1890). Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em História Social da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. São Paulo, 2012. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/8/8138/tde-08012013-120133/publico/2012_FelipeNascimentoDaSilva_VCorr.pdf.

[7] TELAROLLI, Rodolpho J. Imigração e Epidemias no Estado de São Paulo. Disponível em: https://www.scielo.br/pdf/hcsm/v3n2/v3n2a04.pdf. Acesso em 19.05.2020.

[8] FRANCO, Odair. A História da Febre Amarela no Brasil. Rio de Janeiro, 1969. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/0110historia_febre.pdf.

[9] Idem.

[10] Correio Paulistano, 28 de junho de 1903.

[11] PONTE, Gabriella; PIMENTEL, Isabela. História e Qualidade: produção da vacina contra a febre amarela na Fiocruz. Disponível em: https://portal.fiocruz.br/noticia/historia-e-qualidade-producao-da-vacina-contra-febre-amarela-na-fiocruz. Acesso em 22.05.2020.

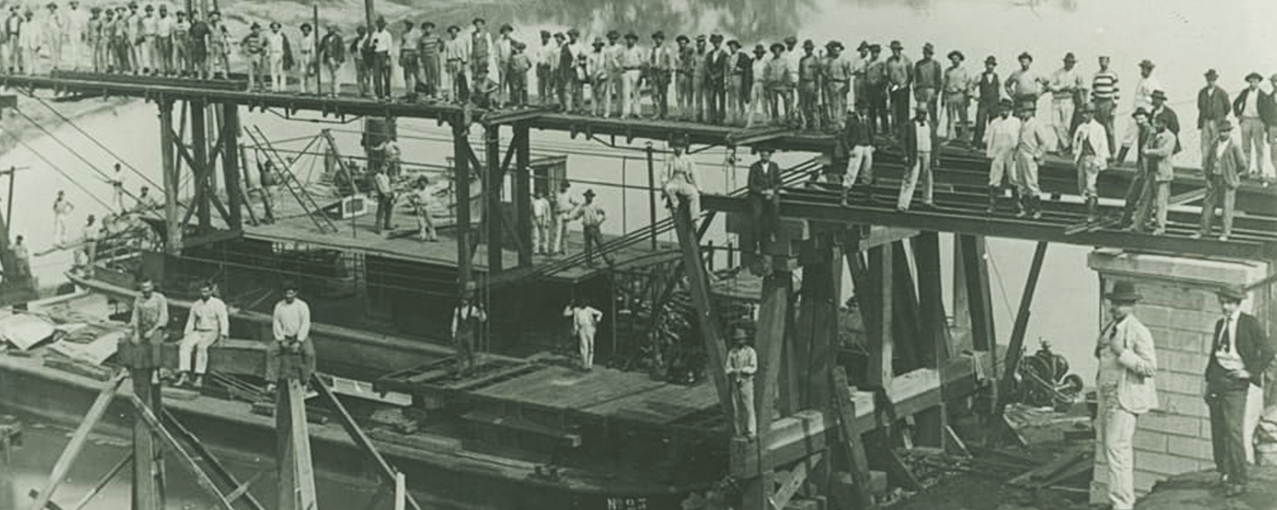

Foto da chamada: Construção de ponte para estrada de ferro