Blog

Share

Hospedaria em Quarentena: O maior medo dos paulistas

“Domingo nois fummo num samba no Bexiga

Na rua Major, na casa do Nicola

À mezzanotte o’clock

Saiu uma baita duma briga

Era só pizza que avuava junto com as braciola”

Assim começa “Um Samba no Bexiga”, música de Adoniran Barbosa (1910-1982)[1]. O compositor, cantor e ator possuía uma profunda ligação com o bairro do Bixiga e, portanto, sabia do que estava falando nessa canção: no Bixiga havia samba e italianos. O samba, possivelmente, chegou antes. O Vale do Saracura (atual avenida Nove de Julho) era habitado, próximo à Chácara do Bexiga, no começo do século XIX, por uma população majoritariamente negra. Já os italianos, especialmente calabreses, começam a se fixar na região no final do século XIX. Talvez um dos maiores símbolos dessa presença seja a festa de Nossa Senhora Achiropita, devoção trazida da Calábria para São Paulo e celebrada, desde 1926, nas ruas do Bixiga.

Entretanto, em 1883, os moradores do Campo do Bexiga (como era conhecido) estavam descontentes com uma coisa no bairro. Vamos descobrir isso pela boca dos próprios habitantes de outrora:

“Ilmo. Exmo. Snr. Presidente e mais Vereadores da Ilma. Câmara Municipal: Não vos deve ser desconhecido o desenvolvimento que ultimamente tem tomado o bairro denominado Bixiga nesta Capital, esse desenvolvimento, porém, não corresponde aos esforços empregados pelos proprietários e moradores d’aquelle bairro para torná-lo um arrabalde de primeira ordem, embora seja elle dotado de todas as condições para isso necessárias, já pela fertilidade d’aquelles terrenos, já pela linda vista que d’alli se descortina e pela abundância d’água vertente que circunda todo o campo. Observando de perto o progresso rápido de vários outros arrabaldes desta Capital e reconhecendo que elle tem sido o resultado de mudanças de nomes, de ruas e dos mesmos arrabaldes, vem os abaixo assignados respeitosamente pedir a V. V. Excias a mudança do nome de Campo do Bexiga para o de Campo da Bella Vista, visto como aquelle nome nenhuma tradição nos fez recordar”[2].

Como observamos, o que perturbava os moradores do Bexiga era o nome do bairro. A resposta para esse incômodo pode estar em um trauma vivido pelos paulistas, recorrentemente, desde 1564: as epidemias de varíola.

Existem algumas interpretações para a origem do nome do bairro, algumas delas se relacionam com a varíola, conhecida na época como “bexiga” (mal das bexigas). Segundo o historiador Luís Soares de Camargo uma das hipóteses reside no próprio nome de um dos proprietários do terreno que se tornaria bairro: Antônio Bexiga. Será que ele tinha esse nome/apelido em razão de ter sido atacado pela varíola em algum momento da vida? Há também sugestões de que havia nas proximidades do bairro um lazareto[3] específico para os doentes de varíola. Mas de fato, o que se sabe, é que no final do século XVIII (pelo menos a partir de 1794), o governo de São Paulo construiu no local um abrigo para os bexiguentos – Hospital das Bexigas. Esse hospital funcionou ali até 1803, após esse período foi transferido para próximo do atual bairro do Pari[4].

O mesmo historiador traz alguns relatos de viajantes, que passaram por São Paulo e registraram a relação da população com a varíola. Em 1714, por exemplo, o médico João Rodrigues de Abreu diz que as bexigas são endêmicas na cidade de São Paulo e em muitas outras localidades do “país dos Paulistas”. Cita ainda que a mortalidade, causada por essa doença, é alta e que os paulistas são tão medrosos com relação a ela, que não gostam nem de ouvir falar sobre. No começo do século XIX é a vez do padre Manuel Aires de Casal mencionar o completo abatimentos dos paulistas quando recebem à notícia de que estão doentes de varíola. Isso porque são tantos os que morrem quando dela são acometidos que eles se sentem impotentes para combater a moléstia. Uma carta enviada pela Câmara de São Paulo ao governador, em 1798, explica melhor sobre o sentimento dos paulistas frente à varíola:

“O horror que os povos desta capitania têm a esta moléstia, não provem de um terror pânico, nem nesta parte tem vossa excelência que desabusá-los: ele provem de uma longa experiência, que tantas vezes se tem feito funestas aos nossos olhos”[5].

A varíola espreitava São Paulo e, por vezes, a visitava anualmente. A cidade possuía não só o “Hospital das Bexigas”, mas também outros locais destinados aos doentes de varíola como chácaras, casas alugadas e lazaretos.

Assim sendo, não é uma surpresa o aparecimento da moléstia em 1887, ainda mais em uma casa adaptada para acolher cerca de 500 pessoas, como era a Hospedaria de Imigrantes do Bom Retiro.

No dia 1 de junho de 1887 o jornal o Estado de São Paulo noticia o primeiro caso de varíola na hospedaria.

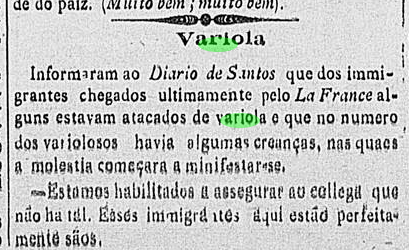

Alguns dias depois o jornal Correio Paulistano diz:

“Tendo ocorrido o boato da existência de casos de varíola no alojamento de immigrantes (Hospedaria do Bom Retiro), para alli se dirigio ante-hontem o sr. Dr. Inspector de hygiene da província, e, após minucioso exame e indagações, verificou ser falsa semelhante notícia, não havendo naquelle estalecimento nem em suas immediações, caso algum daquella terrível moléstia, e sim alguns casos de sarampão.

Hontem, porém, alli appareceu um caso de varíola, com caracter benigno, sendo o enfermo immediatamente removido para o lazareto”[6].

No dia 5 de junho de 1887 há a confirmação de três casos de varíola no Bom Retiro. Um deles próximo da hospedaria e os outros dois dentro dela. Todos os doentes foram removidos para um lazareto que se localizava, na época, na região da Consolação.

Havia, porém, uma questão significativa a ser considerada, nesse contexto, cuja solução deveria ser providenciada rapidamente pelos governantes da cidade. Um grupo com cerca de 600 imigrantes chegaria em São Paulo entre os dias 5 ou 6 daquele mês. A princípio, todos deveriam ser acolhidos na Hospedaria do Bom Retiro, já que as obras na Hospedaria de Imigrantes do Brás ainda estavam em andamento. Como citado, a Hospedaria do Bom Retiro era um edifício adaptado que podia receber, apropriadamente, 500 pessoas. Contando com os imigrantes que já estavam por lá, mais os 600 que iriam chegar, o prédio teria que funcionar acima de sua capacidade. Os casos de varíola, desse modo, representavam um agravamento ainda maior da situação. Além da superpopulação a direção da hospedaria deveria lidar com o perigo dos novos imigrantes serem contaminados.

A solução era urgente e foi assumida por Antônio de Queirós Teles, o Visconde de Parnaíba, presidente da província de São Paulo. Ele ordenou que os imigrantes que estivessem na Hospedaria de Bom Retiro permanecessem lá e que os outros 600, que estavam subindo a Serra do Mar, fossem direcionados para a Hospedaria do Brás, ainda que estivesse inconclusa.

Tal medida não foi temporária. No dia 7 de julho, segundo informa o Correio Paulistano, 580 imigrantes, procedentes de Gênova (Itália), chegaram à capital paulista e foram transportados para a Hospedaria do Brás. O último parágrafo da notícia aponta:

“Procede-se com actividade nas obras de construcção da Hospedaria do Braz, edificio que, sabe-se, teve de ser inaugurado em prazo anterior ao esperado, em consequência de motivos de salubridade, havendo-se declarado a varíola na antiga hospedaria”´[7].

A Hospedaria de Imigrantes do Brás, portanto, é inaugurada em junho de 1887 e os 600 imigrantes, que dormiram no edifício pela primeira vez, preservados do maior medo dos paulistas: a varíola.

Contudo, como mencionado, as bexigas eram endêmicas em São Paulo. Se os primeiros acolhidos na Hospedaria do Brás escaparam dela, o mesmo não se pode dizer de outros grupos de imigrantes. Duas notícias de janeiro e fevereiro de 1888, por exemplo, revelam que a varíola já se apresentava na nova hospedaria. Em janeiro uma italiana, alegando maus tratos e abandono, fugiu do lazareto de variolosos para a hospedaria. Antes de ser transferida para o lazareto ela estava, justamente, acolhida na hospedaria[8]. Já em meados de fevereiro, o governo da província de São Paulo decide relevar o ex-médico da hospedaria, Nicolau Barbosa da Gama Cerqueira, de uma multa imposta a ele pela inspetoria de higiene. O médico havia deixado de comunicar um caso de varíola no alojamento de imigrantes[9].

Evidentemente que, uma doença tão frequente na cidade não podia passar despercebida pelas autoridades e, sendo assim, diversas ações foram tomadas para contê-la, além da criação de locais específicos para os doentes e da utilização da quarentena como meio para combater uma infecção generalizada. Nos primeiros anos do século XIX a vacina contra a varíola já se fazia presente em São Paulo. Em 1819 a vacinação na cidade já era pública. Os primeiros códigos sanitários do estado já tratavam como obrigatória a vacina antivariólica, fato reafirmado em lei de 1891[10].

A criação do Instituto Vacinogênico (1892) ajudou sobremaneira no combate às epidemias da doença. Além de produzir a vacina, seus inspetores realizavam o trabalho de visitar as casas para a prática da vacinação. Foi, ademais, o primeiro instituto do Serviço Sanitário de São Paulo a possuir uma sede própria (no bairro do Cambuci). A luta contra a varíola era prioridade. Ainda assim os surtos continuaram a existir na capital paulista. Em 1898 os que pereceram do mal das bexigas foram 345 (somente na cidade de São Paulo). O doutor Arnaldo Vieira de Carvalho, diretor do Instituto Vacinogênico (ex-médico da Hospedaria de Imigrantes do Brás), atribuía a continuidade dos surtos à resistência de parte da população com relação a vacinação[11].

Em 1980 a Organização Mundial da Saúde, após uma série de ações e medidas aplicadas em todo o mundo desde a década de 1960, declarou a varíola erradicada. O último caso de transmissão natural da doença ocorreu na Somália em 1977[12]. Uma das maiores conquistas da medicina moderna, enfim, socorreu os paulistas do seu maior medo.

Referências bibliográficas

[1] Como curiosidade, vale mencionar que o nome de batismo de Adoniran Barbosa era João Rubinato. Seus pais, italianos, chegaram casados no Brasil. Francesco Rubinato e Emma foram matriculados na Hospedaria de Imigrantes no dia 15 de setembro de 1895.

[2] CAMARGO, Luís Soares de. “Viver e Morrer em São Paulo: A vida, a morte e as doenças na cidade de São Paulo no século XIX”. (Tese em História Social, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2007), p. 227.

[3] Estabelecimento para pessoas com doenças contagiosas, espécie de hospital de quarentena.

[4] Idem, p. 228.

[5] Ibidem, p. 231.

[6] Jornal Correio Paulista, 04 de junho de 1887. Disponível em: http://bndigital.bn.br/acervo-digital/correio-paulistano/090972.

[7] Jornal Correio Paulista, 07 de julho de 1887. Disponível em: http://bndigital.bn.br/acervo-digital/correio-paulistano/090972.

[8] Jornal O Estado de São Paulo, 17 de janeiro de 1888. Disponível em: https://acervo.estadao.com.br/.

[9] Jornal O Estado de São Paulo, 19 de fevereiro de 1888. Disponível em: https://acervo.estadao.com.br/.

[10] GAZÊTA, Arlene Audi Brasil. “Uma contribuição à história do combate à varíola no Brasil: Do controle à erradicação. (Tese em História das Ciências e da Saúde, Casa de Oswaldo Cruz, 2006), p. 41.

[11] TEIXEIRA, Luiz Antonio; ALMEIDA, Marta de. “Os primórdios da vacina antivariólica em São Paulo: Uma história pouco conhecida”. Em: < http://www.scielo.br/pdf/hcsm/v10s2/a03v10s2.pdf>. Acesso em 05 de abril de 2020.

[12] Os últimos dias da varíola. Em: <https://agencia.fiocruz.br/sites/agencia.fiocruz.br/files/revistaManguinhosMateriaPdf/RM8pag44a45FioDaHistoria.pdf>. Acesso em 5 de abril de 2020.