Blog

Share

Desigualdades sócio espaciais e disseminação da Covid-19 na Macrometrópole Paulista

O presente artigo tem como objetivo analisar a disseminação, o contágio e a mortalidade por COVID-19 na Macrometrópole Paulista (MMP), nova unidade regional formada a partir dos processos de integração e complementaridade de 5 Regiões Metropolitanas (São Paulo, Campinas, Sorocaba, Baixada Santista e Vale do Paraíba e Litoral Norte), 2 Aglomerações Urbanas (Jundiaí e Piracicaba) e 1 Micro Região (Bragantina) (EMPLASA, 2012). Refletiremos sobre como as estruturas econômicas e produtivas nas RM's, AU's e MR que compõem a Macrometrópole Paulista podem estar associadas à intensidade da disseminação do coronavírus nestas regiões.

O artigo está dividido em três partes. Na primeira parte, discutiremos a formação da MMP e suas principais características sociais, econômicas e urbanas; na segunda parte, analisaremos a disseminação da pandemia da Covid-19 na MMP, através da reflexão sobre o número de casos e os óbitos pela doença. Por fim, na terceira parte, as considerações finais, faremos uma síntese das reflexões e apontaremos, ainda que de forma breve, os impactos já observados e as projeções possíveis de ser feitas a respeito da relação entre a pandemia e a imigração internacional na MMP.

A Macrometrópole Paulista – Uma nova unidade regional

A Macrometrópole Paulista não é, propriamente, uma unidade administrativa, mas sim uma região, mais precisamente uma megarregião (LENCIONI, 2006; LENCIONI, 2015), formada a partir de processos de urbanização e de metropolização difusos (LENCIONI, 2006; LENCIONI, 2015). Lencioni (2015), ao analisar a história do conceito de Megalópole (MUMFORD, 1945; GOTTMANN, 1961; GUEDDES, 1960; SPLENGER, 1966) faz importante reflexão sobre como a metropolização se caracteriza como uma nova fase do processo de urbanização no Brasil, que produz não apenas intensas fragmentações urbanas e regionais como também promove uma complexa integração entre elas. No estado de São Paulo, estruturas econômicas, urbanas e produtivas têm, pelo menos desde o processo de desconcentração econômica, industrial e populacional (CANO, 2007; BAENINGER, 2010; PASTERNAK e BÓGUS, 2015) se expandido, diferenciado e, ainda, se integrado, dado que se especializaram em atividades econômicas complementares. O resultado destas complexas articulações tem sido a formação de uma megarregião, isto é, de uma nova unidade regional e urbana, a Macrometrópole Paulista. Segundo Magalhães, Baeninger, Demétrio e Domeniconi (2019), essa formação impacta de forma direta na estrutura do emprego no estado de São Paulo, tendo repercussões importantes não apenas nas mobilidades intra-urbanas e pendulares, como também na própria migração internacional.

Segundo Koury, Cavalcanti e Bruna (2019), a MMP é resultado de um processo histórico e estrutural (metropolização no estado de São Paulo), que é condicionado, por sua vez, por processos ulteriores de abrangência nacional, como a industrialização acelerada, via substituição de importações, no Brasil, os intensos movimentos migratórios internos promovidos por essa industrialização e as próprias transições urbana e demográfica no país. Estes processos alteraram a estrutura urbana e regional brasileira: já em meados da década de 1960, a população brasileira passou a concentrar-se especialmente no contexto urbano e não mais no rural; na década de 1970, mais que concentrar-se no urbano, a população brasileira passa a concentrar-se em médias e grandes cidades: mais da metade da população urbana residia em cidades de mais de 100.000 habitantes e cerca de 1/3 nas cidades de mais de 500.000 habitantes (BAENINGER, 2010).

Todavia, há também uma dimensão global deste processo, que explica em grande medida os contornos da produção do espaço urbano de forma crescentemente financeirizada. Segundo Abdal, Macedo, Rossini e Gaspar (2019),

"A metrópole de São Paulo é um bom exemplo das tendências atuais da economia globalizada e de seus impactos em urbanidades compactas, historicamente constituídas em função da indústria nos países em desenvolvimento. Mais precisamente, em São Paulo se observa uma profunda reestruturação da economia urbana, reconfigurada e relocalizada majoritariamente no espaço regional do entorno ao município de São Paulo e de seus limites metropolitanos originários. Constitui uma nova espacialidade urbana, conectada aos processos de reestruturação produtiva, à disseminação das tecnologias de informação e comunicação e à hegemonia do capital financeiro e de suas interações com o capital imobiliário" (ABDAL, MACEDO, ROSSINI e GASPAR, 2019, p. 146).

Especificamente em São Paulo, a expansão urbana dá-se de forma mais acelerada a partir da segunda metade do Século XX. O ano de 1973 é momento crucial desta expansão pois é quando se forma a metrópole paulista (numa delimitação institucional que cria outras 7 Regiões Metropolitanas, em Belo Horizonte, Porto Alegre, Recife, Salvador, Curitiba, Belém e Fortaleza), com seus 39 municípios altamente integrados econômica, institucional e logisticamente, formando uma unidade urbana e regional.

Segundo Koury, Cavalcanti e Bruna (2019), a metrópole paulista estimula a formação de outras metrópoles e arranjos urbanos, a ela relacionadas e complementares. Tais são as Regiões Metropolitanas de Campinas, da Baixada Santista, do Vale do Paraíba e Litoral Norte e de Sorocaba, além das aglomerações urbanas de Jundiaí e Piracicaba.

A elevada diversificação, integração, densidade, complementaridade e pendularidade populacional na região formada por estas 5 Regiões Metropolitanas e 2 Aglomerados Urbanos faz dela uma nova unidade regional e urbana, justamente a Macrometrópole Paulista.

A Macrometrópole Paulista é formada por 174 municípios, que reúnem 33.652.991 habitantes, segundo projeção da Fundação SEADE para 2020, o equivalente a 73,4% da população do estado de São Paulo; no setor industrial está ocupada 10% da população ativa da MMP (BÓGUS e MAGALHÃES, 2019). É a região com maior produção econômica do país, integrada tanto internamente (diversas vias rodoviárias que emanam da capital paulista mas se capilarizam pelo território da região e que tornam possível a pendularidade de pelo menos 10% da população da região), como externamente, dado que concentra 2 portos e 22 aeroportos, 3 deles internacionais; produz, com isso, 27,7% do PIB brasileiro.

As elevadas densidade (econômica e demográfica) e integração (tanto interna quanto internacional) da MMP são alguns fatores que nos ajudam a compreender os caminhos da disseminação do coronavírus na região. Destes fatores, destaquemos, por ora, duas características sócio espaciais da MMP: sua pendularidade populacional e a sua vinculação ao município polo da Região Metropolitana de São Paulo, a cidade de São Paulo

Quanto à pendularidade populacional, a intensa movimentação de pessoas entre os municípios da MMP chega a 1,9 milhão de deslocamentos diários, 671.116 deles com destino a São Paulo, para trabalho e/ou estudo, segundo o último Censo Demográfico (2010). Os principais deslocamentos rumo a São Paulo partem da Baixada Santista, de Jundiaí, de Campinas e de São José dos Campos. Seja para trabalho, estudo ou ambos, há deslocamentos diários significativos também para Campinas e Jundiaí.

A diversificação e complementariedade das estruturas produtivas da MMP permite entender a região como uma unidade, que produz “uma única rede de relações socioeconômicas” (KOURY, CAVALCANTI e BRUNA, 2019).

Isso deveria produzir uma importante transformação em termos de planejamento, gestão do espaço urbano e políticas públicas: a unidade de sua elaboração passar a ser cada vez mais a metrópole e mesmo a macrometrópole (e seus conselhos e consórcios) e menos o município. Tal transformação seria de fundamental importância no planejamento e implementação de estratégias de enfrentamento à pandemia, tendo em vista o elevado fator de contágio da doença e sua progressiva disseminação pelo interior do Estado.

No que tange à crescente ampliação da dinâmica metropolitana, processo que forma a MMP, é importante considerar que esta estruturação se dá a partir do município de São Paulo, que condiciona outras regionalidades e as vincula enquanto polo dinâmico da organização econômica e territorial da MMP.

Segundo Abdal, Macedo, Rossini e Gaspar (2019),

O espaço regional ampliado da MMP referencia parcela importante dos processos geoeconômicos em curso, desencadeados a partir do município de São Paulo. A MMP constitui, assim, o polo hegemônico de uma rede urbana estadual, nacional e subcontinental, que multiplica centros regionais subsidiários, dotados de crescentes atributos econômicos, sociais e culturais em áreas nas quais a metrópole dominante não mais possui condições de capitalizar para si. Esse espaço urbanizado constitui uma área de enorme importância estratégica. Nele, estão superpostas realidades distintas, que se distanciam da espacialização eminentemente industrial que caracterizava a RMSP até os anos 1980, e concentram agudas contradições. As metrópoles contemporâneas são poderosos entroncamentos de redes múltiplas, policêntricas, transfronteiriças, de caráter difuso, articuladas e integradas ao redor de certos polos hegemônicos (ABDAL, MACEDO, ROSSINI e GASPAR, 2019, p. 148).

Na limitada articulação entre os municípios para criar conselhos e consórcios metropolitanos e macrometropolitanos de planejamento urbano, proteção ambiental e mesmo de saúde público e prevenção epidemiológica, seguem sendo os municípios as unidades gestores da mega região formada, reforçando a internacionalização do espaço urbano e concorrência das cidades entre si (SASSEN, 1998). Mas é importante considerar que, com a MMP, o município passa a atuar em um contexto mais amplo e complexo de hierarquias urbanas e relações intra-metropolitanas.

"A macrometrópole paulista tem o município como unidade básica. A definição das regiões metropolitanas leva em conta critérios demográficos; critérios estruturais relativos à ocupação da população ativa em atividades industriais, o movimento pendular da população e também os critérios de integração, isto é, o deslocamento diário da população para outros municípios da área. No caso da macrometrópole paulista, 10% da população ativa está ocupada em atividades industriais; com um movimento pendular de aproximadamente 20%; e pelo menos 10% da população se desloca diariamente para outros municípios da área" (KOURY, CAVALCANTI e BRUNA, 2019, p. 602).

Na MMP, os municípios passam, então, a concorrer entre si a partir do entendimento de que a localização, a facilidade de acesso aos maiores centros de consumo, o preço da terra (definir dos custos de compra e aluguel de terrenos e instalações fabris e logísticas) e os mecanismos municipais de isenção fiscais são critérios importantes levados em consideração pelas empresas em suas decisões de instalar-se na cidade.

É claro que esses critérios colocam não apenas as empresas, o capital, em movimento, mas também as pessoas, como atestam os dados de mobilidade pendular na MMP. O deslocamento de pessoas é, em essência, uma consequência ao deslocamento do próprio capital (MARX, 1996). De modo que a mobilidade pendular acompanha uma circulação diária, permanente e dinâmica de bens e serviços (PASTERNAK e BÓGUS, 2019), circulação essa que se converte no próprio caminho de disseminação do coronavírus na MMP.

A disseminação da COVID-19 nos municípios que compõem a MMP perfaz uma trajetória que acompanha, de um lado, os eixos rodoviários que interligam a capital paulista aos municípios pólos das RM's, AU's e MR da MMP, e que, por outro lado, se adensa tanto maiores forem as desigualdades sócio espaciais dos municípios envolvidos nesta dinâmica. Investigar a disseminação da COVID-19 na MMP exige, portanto, levar em consideração os diferenciais de renda, de escolaridade, de ocupação, de acesso aos serviços de saúde e de bem-estar urbana que sintetizam as condições econômicas, sociais e ambientais da população residente na região. Segundo JACOBI, "no Brasil, os casos começaram nas classes mais abastadas, até que a doença foi se alastrando para os bairros de menor renda, que também são os mais prejudicados em relação ao acesso a serviços de água e saneamento e de condições básicas de habitabilidade. Juntam-se a essa questão problemas preexistentes, como doenças respiratórias, dengue e tantas outras vinculadas à falta de saneamento que tornam essas populações ainda mais vulneráveis à propagação da COVID-19" (ZIEGLER, 2020).

Reveladora de nossas desigualdades, a COVID-19 evidencia, com isso, a centralidade do tema da moradia e das condições da habitação na capacidade de resistir à doença. Segundo Roseta (2020), "embora inicialmente o impacto sanitário tenha atingido sobretudo camadas mais afluentes e com maior mobilidade global, é nas camadas economicamente mais frágeis que a crise se vem agravando a níveis imprevistos. Desde logo, como afirmou Leilani Fahra, relatora especial da ONU para a habitação, ‘ter casa pode ser, mais do que nunca, uma situação de vida ou morte" (ROSETA, 2020).

Esse deslocamento dos casos do centro para a periferia das cidades já havia sido descrito por BÓGUS e MAGALHÃES (2020). Referindo-se à capital paulista ainda no início de Abril, os autores observam que

“não obstante a doença Covid-19 tenha de manifestado primeiro nas áreas centrais das sedes metropolitanas, cujos moradores possuem melhores condições de vida e maiores contatos com o exterior, ela atingiu rapidamente as áreas pobres e muito precárias, tanto nas periferias distantes como nos enclaves centrais de cortiços e favelas, onde seus efeitos tendem a ser devastadores (…). A doença percorre um trajeto urbano iniciado nas áreas mais ricas, nos hospitais particulares, deslocando-se rapidamente para a periferia, especialmente para as zonas Leste e Norte da cidade de São Paulo; regiões com grande densidade populacional e transporte público superlotado. Passa a pressionar com isso, o sistema público de saúde e os leitos do SUS (…). Embora ainda apresente número menor de registros de morte, a periferia, pelas condições já expostas aqui, possui uma taxa superior de crescimento dos óbitos, apontando uma dramática tendência de se converter em lócus de concentração da Covid-19 na cidade de São Paulo” (BÓGUS e MAGALHÃES, 2020, ps. 83-86).

A tendência descrita acima se confirma e se aprofunda, passando a incorporar outras periferias. Segundo o professor Paulo Saldiva, da Faculdade de Medicina da USP, as desigualdades sociais e a superposição de carências nas regiões periféricas tendem a se sobrepôr ao padrão etário, incidindo sobre todos os grupos etários e ampliando, com isso, o escopo dos vulneráveis.

A vinculação entre as periferias se dá por meio do deslocamento das pessoas através das rodovias. Segundo o professor Domingos Alves, também da Faculdade de Medicina da USP, "a maior parte dos casos do interior paulista está distribuída em cidades cortadas por grandes rodovias que ligam esses municípios à capital, como Anhanguera, Dutra, Imigrantes, entre outras" (MACHADO, 2020). Como vimos, essa conexão à capital paulista é uma das principais características da MMP.

É possível se falar em 3 etapas de disseminação da COVID-19 nas cidades brasileiras.

Na primeira etapa, iniciada entre Fevereiro e Março deste ano, os casos se concentraram nas grandes capitais, e especialmente naquelas mais intensamente integradas aos corredores globais de circulação de pessoas. A COVID-19 se dissemina da região central para os bairros periféricos destas cidades, através do sistema de transporte público principalmente.

Na segunda etapa, ocorre o primeiro impulso de interiorização da COVID-19, ainda que dentro dos limites das metrópoles envolvidas. A disseminação se dá especialmente pelo deslocamento de pessoas infectadas, sintomáticas ou não, entre os municípios através de rodovias.

A terceira etapa ocorre com o deslocamento, através de estradas vicinais, de pessoas infectados com o vírus para as cidades pequenas, afastadas dos municípios polos das regiões metropolitanas, conectadas mais aos municípios médios de seus estados.

A Macrometrópole Paulista guarda em si municípios com perfil demográfico pertencente às três etapas descritas acima. Na seção seguinte, analisaremos os números de casos e óbitos por COVID-19 na MMP desde o início do registro pela Fundação SEADE (dia 26 de Março) até o dia 13 de Junho. Nosso objetivo é demostrar que, especialmente em razão da alta pendularidade populacional e a integração, direta ou indireta, dos municípios à capital paulista, o resultado não poderia ser outro que não a grande concentração dos casos e óbitos nessa nova unidade regional.

A Pandemia na Macrometrópole Paulista

O primeiro caso de coronavírus confirmado na MMP foi também o primeiro caso confirmado no Brasil, registrado na cidade de São Paulo, ainda no dia 26 de Fevereiro. Foi um caso típico de transmissão importada – o infectado acabara de retornar de viagem da Itália.

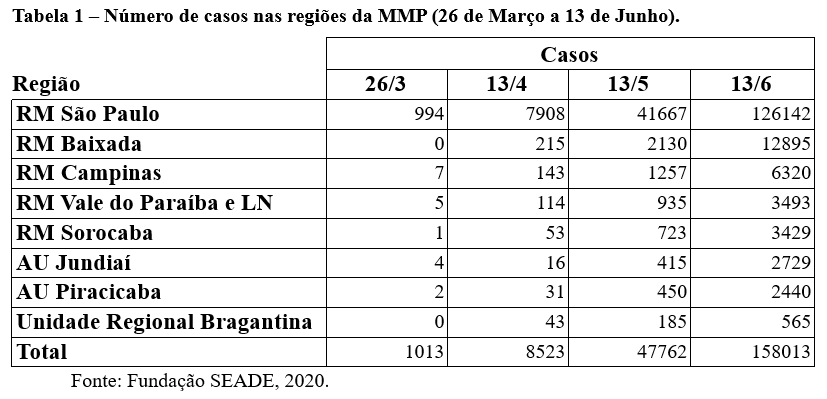

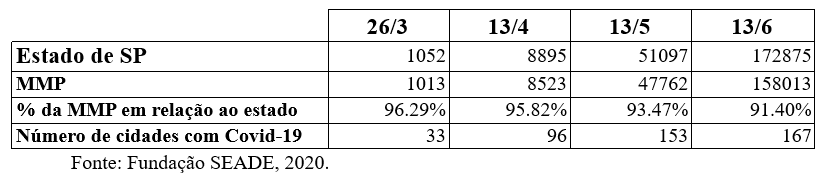

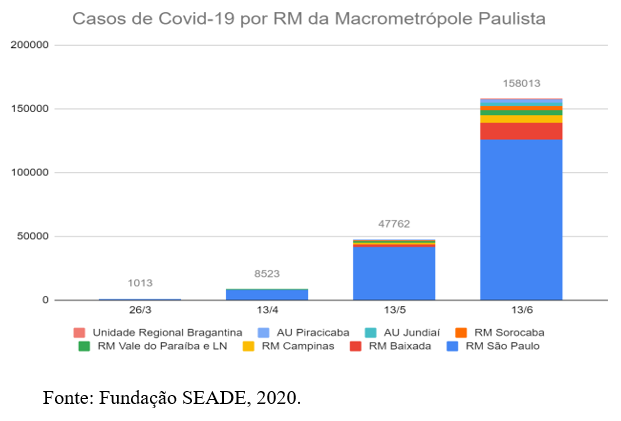

Em um mês, no dia 26 de Março, quando se deu o início da série de registros, tanto de casos como de óbitos, disponibilizada pela Fundação Seade, já eram 1013 casos, e 33 municípios com casos confirmados.

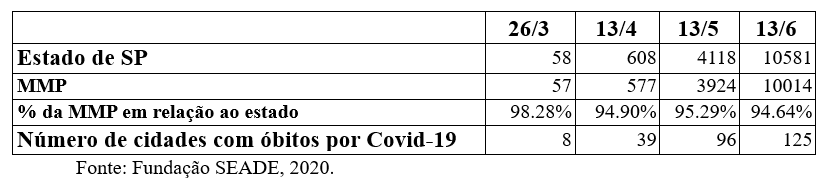

Em 26 de Março, quase a totalidade dos casos e dos óbitos por Coronavírus foram registrados em municípios integrantes da Macrometrópole Paulista (MMP): 96,29% dos casos totais e 98,28% dos óbitos totais do Estado de São Paulo. A tendência de interiorização, apontada por pesquisadores desde o início do mês de Abril (BÓGUS e MAGALHÃES, 2020), se confirmou, reduzindo a participação da MMP para 91,40% dos casos e 94,64% dos óbitos. A diminuição menos acentuada dos óbitos indica uma tendência de importação de registros nos municípios da MMP, tendo em vista a concentração dos leitos e a melhor estrutura de atendimento à saúde, motivando os infectados a se tratarem em outras cidades que não a do registro do caso.

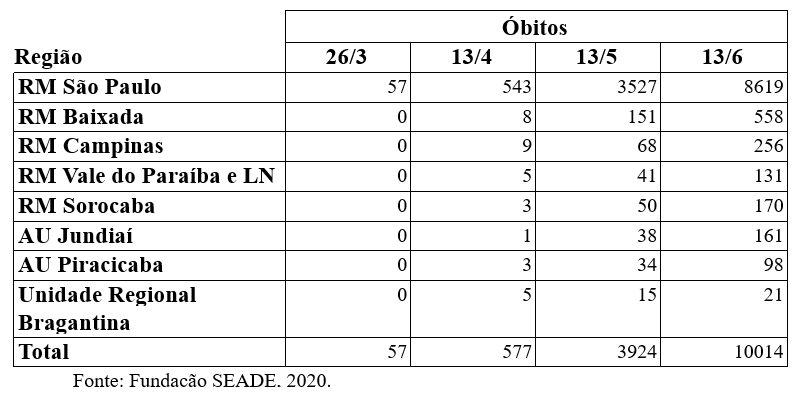

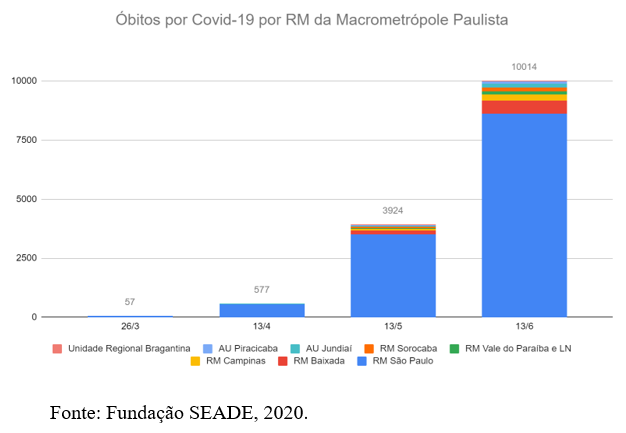

Conforme podemos observar nas Tabelas 1 e 3, essa concentração de casos e de óbitos na MMP ainda é muito condicionada pela própria Região Metropolitana de São Paulo (RMSP): em 26 de Março, todos os óbitos da MMP eram de registro da RMSP. Tanto os casos quanto os óbitos vão, progressivamente, se disseminando para outras regiões metropolitanas: no início, especialmente as RM’s da Baixada Santista e de Campinas. Em 13 de Abril, chama a atenção a letalidade da COVID-19 na Unidade Regional de Bragantina: com cinco óbitos, mesmo número da RM do Vale do Paraíba e do Litoral Norte, mas com 37,71% do número de casos desta RM.

Entre 26 de Março e 13 de Abril, há um crescimento de 741,36% no número de casos, e de 912,28% do número de óbitos na MMP. Esse grande crescimento indica que as cidades da MMP já sofriam, no final de Março, as consequências de um isolamento social pouco rígido.

Tabela 1 – Número de casos nas regiões da MMP (26 de Março a 13 de Junho).

Ainda segundo as Tabelas 1 e 3, podemos observar a manutenção de uma elevada taxa de crescimento do número de casos e de óbitos por COVID-19 na MMP. Entre 13 de Abril e 13 de Maio, o número de casos cresce 460,38% e o número de óbitos, 580,06%. Embora ainda muito altas, observa-se que o crescimento das taxas é menor em relação ao período anterior. Entre 13 de Maio e 13 de Junho, o número de casos na MMP cresce 230,83%, e o de óbitos, 155,19%. É apenas neste último período em que o número de óbitos cresce menos que o número de casos, indicando, possivelmente, uma redução da letalidade da COVID-19 na MMP e a reversão do cenário de importação de óbitos desde municípios de fora da MMP.

A Tabela 2 nos mostra que, dos 174 municípios que compõem a MMP, 167 deles (praticamente 96% dos municípios da MMP) tiveram pelo menos um caso de COVID-19. A evolução do número de municípios com casos confirmados nos evidencia a velocidade de disseminação do vírus e a concomitância, dentro da MMP, das etapas dois e três de transmissão do coronavírus, descritas anteriormente.

Tabela 2 – Casos de COVID-19 no Estado de São Paulo, na MMP e número de municípios com casos registrados.

A Tabela 4, por sua vez, apresenta o número de municípios da MMP com ao menos um óbito por COVID-19. No início do registro pela Fundação SEADE, (26 de Março) já eram 8 municípios, e dos 58 óbitos confirmados pela doença, apenas um deles não era na MMP – na cidade de Ribeirão Preto. O número de municípios com mortes pela COVID-19 passa de 8 para 39 (13 de Abril), 96 (13 de Maio) e 125 (13 de Junho) – quando atinge a marca de 71,83% dos municípios da MMP com mortes pelo coronavírus.

Tabela 3 – Número de óbitos por COVID-19 nas regiões da MMP (26 de Março a 13 de Junho).

Tabela 4 – Óbitos por COVID-19 no Estado de São Paulo, na MMP e número de municípios com casos registrados.

Os Gráficos 1 e 2 abaixo nos permitem concluir que há um deslocamento dos registros tanto de casos como de óbitos na MMP, com crescimento da participação de outras regiões que não apenas a RMSP – especialmente as regiões metropolitanas da Baixada Santista, de Campinas e do Vale do Paraíba e do Litoral Norte. Todavia, a RMSP segue concentrando a maior parte dos casos da MMP (79,83% do total) e dos óbitos por coronavírus na MMP (86,06% do total). A diferença nos sugere, novamente, uma importação de óbitos na RMSP, em razão da melhor estrutura médico-hospitalar e a concentração dos leitos.

Gráfico 1 – Distribuição dos casos de COVID-19 na MMP segundo região.

Gráfico 2 – Distribuição dos óbitos de COVID-19 na MMP segundo região.

Considerações Finais

O padrão de disseminação do novo coronavírus no Estado de São Paulo mostra uma intensa concentração dos casos e dos óbitos na nova unidade regional da Macrometrópole Paulista – respectivamente, 91,4% e 96,64% do total do Estado.

A disseminação da COVID-19 na MMP é um processo que abarca a quase totalidade das cidades, todavia que mantém uma grande concentração de casos e óbitos na RMSP, respectivamente 79,83% e 86,06% do total.

Seguir a trajetória dessa disseminação é um exercício analítico que requer entender a natureza desigual das cidades que pertencem à MMP, a importância da rede de transporte público (metrô e trem) e das rodovias para a conexão entre as cidades.

O Brasil, no dia 13 de Junho de 2020, apresentava 850.796 casos confirmados de COVID-19 e 42.791 óbitos pela doença. A MMP representou, respectivamente, 18,57% dos casos e 23,40% dos óbitos de todo o país. Em outras palavras, praticamente 1 em cada 4 pessoas que morre no Brasil por conta do novo coronavírus vive em algum dos municípios da MMP. Essa enorme concentração é resultado de dinâmicas sociais marcadas pela intensa pendularidade espacial da população na MMP e pelo alto nível de integração e complementaridade dos municípios entre si. Ambos os fatores são expressão da vinculação econômica da região às cadeias globais de produção e de valor e aos circuitos internacionais de circulação de pessoas, que explicam, particulamente, por que se deu nela os primeiros casos e porque a doença se disseminou tão rapidamente para municípios menores.

Esse padrão de disseminação evidencia, como vimos, a potencialização que a doença adquire ao circular por contextos urbanos tão desiguais. Tem sido uma constante no debate científico sobre a COVID-19 o papel que as desigualdades sociais estão tendo no agravamento da doença. A superposição de carências faz do contexto social uma variável decisiva, o que amplia o leque dos grupos vulneráveis e dispersa mais que em outros países a composição etária dos óbitos.

Um dos grupos sociais mais vulneráveis na estrutura urbana da MMP é formado por imigrantes internacionais, solicitantes de refúgio e refugiados. Segundo o Atlas Interativo do Observatório das Migrações em São Paulo (NEPO-Unicamp), entre 2000 e 2017 foram realizados 400.050 novos registros de imigrantes na MMP, o que equivale a 93,94% do total do Estado de São Paulo (425.850 novos imigrantes no mesmo período). O município de São Paulo é o principal local de destino ou de trânsito destes imigrantes, com 293.219 registros, equivalente a 89,90% do total de imigrantes da RMSP (326.160), que responde, por sua vez, a 81,53% dos registos de todo o Estado.

Em outros artigos, analisamos as interações étnico culturais e as inserções sócio laborais de imigrantes nos municípios da MMP (MAGALHÃES, BÓGUS e BAENINGER, 2018; MAGALHÃES e BÓGUS, 2019). Essas dinâmicas são caracterizadas por distintas vulnerabilidades sócio espaciais e habitacionais e uma inserção laboral marcada pela informalidade. Os imigrantes internacionais são, por isso, um grupo ainda mais suscetível ao contágio pela Covid-19. Em que pese a visibilidade crescente que têm assumido, especialmente pela ocupação de espaços públicos, a alteração na Lei de Migrações, no final de 2017 e seu associativismo cultural (MAGALHÃES, BÓGUS e BAENINGER, 2018), os imigrantes seguem invisíveis nas estimativas e dados oficiais sobre óbitos por coronavírus no Brasil, tendo em vista a nacionalidade não ser um quesito dos registros do Ministério da Saúde sobre a doença. Essa invisibilidade compromete de forma direta não apenas o entendimento mais preciso do impacto da Covid-19 entre os imigrantes como também a formulação de políticas públicas específicas de saúde da população imigrante em termos de pandemia.

Na MMP, outra carência histórica tem se mostrado dramaticamente atuante na elevação do número de casos e de óbitos: a limitação dos mecanismos de gestão e de planejamento supra municipais, metropolitanos ou mesmo macrometropolitanos, e a manutenção de hierarquias urbanas nas quais os municípios, mais que isolados, atuam em concorrência uns aos outros, tem se mostrado atualmente um entrave importante na elaboração de estratégias de enfrentamento à doença. A falta de articulação entre os municípios foi, certamente, um fator que elevou o potencial de disseminação da COVID-19 e, portanto, o número de óbitos na região. É urgente, pois, repensar essas lógicas e criar e fortalecer os espaços de governança supra municipais. Não nos parece haver outra forma que não através da atuação coordenada dos organismos competentes, vendo a MMP como uma unidade em si, e não como uma soma de municípios dispersos e conflitantes, como o que ocorre seja na disputa entre eles por equipamentos de proteção individual e respiradores artificiais, seja no lobby político que fazem para que seja permitida a reabertura individual dos municípios.

Lucia Marcia Machado Bógus é graduada e mestre em Ciências Sociais pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP). Doutora em Arquitetura pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (USP). Coordena o Observatório das Metrópoles – Núcleo São Paulo. Professora titular do Departamento de Sociologia da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Editora dos Cadernos Metrópole. Pesquisadora 1 A do CNPq.

Luís Felipe Aires Magalhães é pós-doutorando no Programa de Estudos Pós-Graduados em Ciências Sociais da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC – SP). Mestre e Doutor em Demografia pela Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Graduado em Economia pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Coordenador-Adjunto do Observatório das Migrações no Estado de São Paulo (Projeto FAPESP/CNPq) e pesquisador do Observatório das Metrópoles (PUC - SP). Desenvolve pesquisas sobre desenvolvimento econômico, migração, trabalho e desigualdades sócio espaciais na Região Metropolitana de São Paulo.

Suzana Pasternak é graduada em arquitetura e urbanismo pela Universidade Mackenzie. Sanitarista pela Faculdade de Saúde Publica da Universidade de São Paulo. Mestre e doutora em Epidemiologia pela Faculdade de Saúde Publica da USP. Livre docente da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP. Foi vice-coordenadora do Observatório das Metrópoles a nível nacional. Professora titular da FAU-USP, atua nas áreas de Urbanização, Habitação Popular e Demografia. Pesquisadora 1 A do CNPq.

Camila Rodrigues da Silva é doutoranda em Demografia pela Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Mestre em Economia pela Universidade Federal de Santa Catarina. Graduada em Jornalismo pela Faculdade Cásper Líbero. Pesquisadora do Observatório das Migrações no Estado de São Paulo (Núcleo de Estudos de População “Elza Berquó”/UNICAMP). Estuda a migração de venezuelanos no estado de São Paulo.

Os artigos publicados na série Mobilidade Humana e Coronavírus não traduzem necessariamente a opinião do Museu da Imigração do Estado de São Paulo. A disponibilização de textos autorais faz parte do nosso comprometimento com a abertura ao debate e a construção de diálogos referentes ao fenômeno migratório na contemporaneidade.

Referências bibliográficas

ABDAL, Alexandre; MACEDO, Caio César Ferreira de; ROSSINI, Gabriel; GASPAR, Ricardo Carlos. Caminhos e descaminhos da macrometrópole paulista: dinâmica econômica, condicionantes externos e perspectivas. Cad. Metrop., São Paulo, v. 21, n. 44, pp. 145-168, jan/abr 2019 .

Banco Interativo do Observatório das Migrações em São Paulo. Disponível em: https://www.nepo.unicamp.br/publicacoes/bancointerativo.html. Acesso em: Junho de 2019.

CANO, Wilson. Desconcentração produtiva regional do Brasil: 1970-2005. São Paulo: Editora da UNESP, 2007.

BAENINGER, Rosana (Org). População e Cidades – Subsídios para o planejamento e para as políticas sociais. Campinas: Núcleo de Estudos de População ‘Elza Berquó’ NEPO/Unicamp; Brasília: UNFPA, 2010.

BÓGUS, Lucia Maria Machado; MAGALHÃES, Luís Felipe Aires. Desigualdades socioespaciais e pandemia: impactos metropolitanos da Covid-19. In: PASSOS, João Décio (Org). A Pandemia do Coronavírus: Onde estivemos? Para onde vamos? São Paulo: Paulinas. 2020. 240p.

BÓGUS, Lucia Maria Machado; MAGALHÃES, Luís Felipe Aires. Reconversão Econômica e Novos Imigrantes Internacionais no Município de São Paulo. In: MAGALHÃES, Luís Felipe Aires; BÓGUS, Lucia (Orgs). Cidades e Políticas Públicas – Atualização Pedagógica. São Paulo: Centro Paula Souza, 2019. 112p.

EMPLASA, Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano. Macrometrópole Paulista 2012. São Paulo, 2012.

GOTTMANN, J. Megalopolis or the Urbanization of the Northeastern Seaboard. Economic Geography, v. 33, n. 3, p. 189-200, jul. 1957.

Fundação SEADE – Boletim Coronavírus. 2020. Disponível em: https://www.seade.gov.br/coronavirus/

GUEDDES, Patrick. Ciudades en evolución. Buenos Aires: Ed. Infinito, 1960.Original: Cities in evolution: an introduction to the town-planning. Londres: Williams & Norgate, 1915.

KOURY, Ana Paula; CAVALCANTI, Cristina Kanya Caselli; BRUNA, Gilda Bruna. Metrópoles Brasileiras: Abrangência em macrometrópole e desafios da gestão sustentável. In: BRUNA, Gilda Collet; PHILLIPI Jr., Arlindo (Eds). Gestão Urana e Sustentabilidade. Barueri: Manole, 2019. 1088p.

LEOPOLDO, E. A produção do pensamento sobre a metrópole e o metropolitano na escola de geografia urbana de São Paulo: o lugar de Sandra Lencioni. Geousp – Espaço e Tempo (Online), v. 20, n. 3, p. 498-517, mês. 2016. ISSN 2179-0892.

LENCIONI, Sandra. Metropolização do espaço e a constituição de megarregiões. In: FERREIRA, A.; RUA, J.; MATTOS, R. C. (Org.). Desafios da metropolização do espaço. Rio de Janeiro: Consequência, 2015. p. 35-68.

LENCIONI, Sandra. Da cidade e sua região à cidade-região. In: SILVA, J.; LIMA, L.; ELIAS, D. (Org.). Panorama da geografia brasileira I. São Paulo: Annablume, 2006a.

MACHADO, Leandro. Coronavírus: a rodovia federal que 'levou' a covid-19 para o interior de Pernambuco.BBC News, 2020. Disponível em: https://www.bbc.com/portuguese/brasil-52332235

MAGALHÃES, Luís Felipe Aires; BÓGUS, Lúcia; BAENINGER, Rosana. Migrantes Haitianos e Bolivianos na Cidade de São Paulo: Transformações econômicas e territorialidades migrantes. In: REMHU, Rev. Interdiscip. Mobil. Hum., Brasília, v. 26, n. 52, abr. 2018, p. 75-94.

MAGALHÃES, Luís Felipe Aires. BAENINGER, Rosana; DEMÉTRIO, Natália Belmonte; DOMENICONI, Jóice de Oliveira Santos. A Imigração Internacional Contemporânea nos Municípios da Macrometrópole Paulista. In: Anais do Congresso de 20 Anos do Observatório das Metrópoles. As Metrópoles e o Direito à Cidade: Dilemas, desafios e esperanças. Disponível em: http://congressovinteanos.observatoriodasmetropoles.net.br/wp-content/uploads/2019/06/01-3_MEGARREGIAO_00.pdf

MARX, K. O capital: crítica da economia política. 2. ed. São Paulo: Nova Cultural, 1985. v. I .

MUMFORD, Lewis. La Cultura de las Ciudades. Buenos Aires: EMECE, 1945. 189p.

PASTERNAK, Suzana; BÓGUS, Lúcia. São Paulo: Transformações na Ordem Urbana. Rio de Janeiro: Letra Capital, 2015.

OIT – Organização Internacional do Trabalho (2017). Inserção laboral de imigrantes internacionais: transitando entre a economia formal e informal no município de São Paulo.

PASTERNAK, Suzana e BÓGUS, Lúcia (2015). São Paulo: transformações na ordem urbana. Rio de Janeiro, Letra Capital.

PASTERNAK, Suzana e BÓGUS, Lúcia. Evolução da situação das favelas na metrópole paulista e desigualdade socioespacial. In: BRUNA, Gilda Collet; PHILLIPI Jr., Arlindo (Eds). Gestão Urana e Sustentabilidade. Barueri: Manole, 2019. 1088p.

ROSETA, Helena. A Pandemia e as Desigualdades. In: Público. Disponível em: https://www.publico.pt/2020/05/14/opiniao/opiniao/pandemia-desigualdades-1916253

SASSEN, Saskia. As cidades na Economia Mundial. São Paulo: Studio Nobel, 1998.

ZIEGLER, Maria Fernanda. Padrão de disseminação urbana da COVID-19 reproduz desigualdades territoriais. In: Agência FAPESP, 2020. Disponível em: http://agencia.fapesp.br/padrao-de-disseminacao-urbana-da-covid-19-reproduz-desigualdades-territoriais/33226/#.XsfOC2EcV3M.whatsapp

SPLENGER, Oswald. La decadencia del occidente. Tomo I. Bosquejo de una morfología de la historia universal. Madri: Espsa-Calpe S.A. 1966.

Foto da chamada: pixaoppa via Pixabay. | Conta com tarja preta, no canto inferior esquerdo, escrito Ocupação "Migrações Internacionais e a pandemia de COVID-19" em branco.

A ocupação "Migrações Internacionais e a pandemia de COVID-19" é uma iniciativa que surgiu da parceria entre Museu da Imigração e Núcleo de Estudos de População "Elza Berquó" (NEPO – IFCH/UNICAMP), para divulgação do livro "Migrações Internacionais e a pandemia de COVID-19" (disponível neste link). Dando continuidade à proposta desenvolvida na série "Mobilidade Humana e Coronavírus", seguiremos debatendo e refletindo sobre os impactos da pandemia para as migrações e demais mobilidades.