Blog

Share

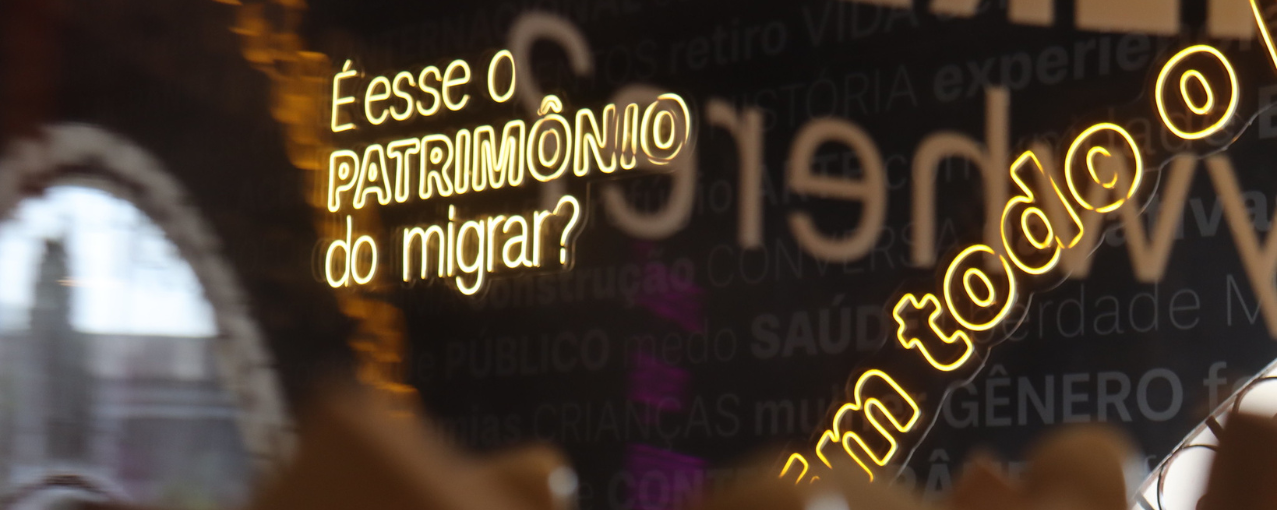

Mobilidade Humana e Coronavírus: Mobilidades e incertezas - Sobrevivências em um mundo incessante

Antes da COVID- 19 se tornar o mais grave e atual fator de adoecimento e morte coletiva no Brasil, eu ouvia relatos instigantes sobre adoecimento entre quilombolas do Vale do Jequitinhonha-MG. Meu ofício de antropóloga, interessada em diversos tipos de movimento e em questões familiares, me levava a perceber que o corpo e a mente humana encontram distintas formas de reação a situações estressantes, de alta carga de trabalho e de distanciamento do convívio social adequado, algo que encontra ressonâncias com o que estamos vivendo agora. Neste texto, eu gostaria de pensar essas questões, principalmente a partir da interconexão entre deslocamentos e relações familiares, estabelecendo pontes com os sombrios tempos nos quais vivemos, enquanto caminhamos para nos tornar o epicentro da pandemia do novo Coronavírus[1].

De antemão, é preciso assegurar que as discussões sobre família e mobilidade no Brasil são antigas e muito amplas. De maneira geral, múltiplas são as motivações para as chamadas migrações internas, direcionadas, principalmente, para atividades de trabalho em regiões distintas, em polos de atração de mão de obra. Contudo, em meio a tantas variáveis, as motivações para esses deslocamentos nunca foram estritamente econômicas. Em grande parte dos casos, essa mobilidade está diretamente vinculada a decisões familiares. Pessoas se movem com a família, em turmas de familiares e amigos próximos ou se movem porque as atividades remuneradas em outros lugares serão fundamentais para a permanência do seu núcleo familiar em sua localidade de origem. O campesinato brasileiro, por exemplo, não pode ser entendido sem o movimento dos camponeses em determinado período do ano ou em determinadas temporadas, algo muito debatido pela antropologia, sociologia, geografia, demografia, entre outras áreas. Dessa maneira, parte significativa da população brasileira vive entre idas e vindas, lidando com distintas realidades de trabalho, com um alto grau de incerteza e transitoriedade. Postos de trabalho que se mostram interessantes em determinado ano já o não são em outro; lugares que contratam familiares e amigos de uma mesma região podem ser mais atrativos; o vínculo com Carteira de Trabalho pode ser visto como uma conquista ou um empecilho, limitando deslocamentos em períodos em que a presença em suas terras natais seja desejada e estimada (como meses de festas religiosas, períodos eleitorais, épocas de colheita, entre outros).

As engrenagens desses movimentos são complexas, mas, em grande medida, traduzem o desejo de produção de existências específicas no mundo, que conjuga as escolhas econômicas com os modos de vida coletivos. Vejamos o exemplo de Josué[2], um homem de 42 anos, casado, pai de três filhos, quilombola e morador da zona rural do município de Minas Novas, Vale do Jequitinhonha-MG. Josué já cortou cana no interior de São Paulo, trabalhou com construção civil em Ribeirão Preto, plantou e colheu café no sul de Minas e, agora, trabalha em usinas de isolamento térmico, isolando materiais químicos de pressão e calor em indústrias distintas. Seu cargo atual é itinerante e ele passa alguns meses em um determinado lugar, descansa uns dias e retoma as atividades em outra instalação. Assim, conheceu grande parte dos estados do país. Em uma longa conversa em sua estadia na sua comunidade, ele me disse que nunca gostou de vínculos trabalhistas que não permitem flexibilidade para realizar viagens à sua localidade porque gosta da liberdade de poder decidir que irá retornar para casa quando não está se sentindo bem em um local de trabalho. A medida que ia conversando com Josué, percebia que a relação com sua casa e, principalmente com a mãe, era de suma importância em sua história pessoal, assim como relatam outros homens e mulheres dali. Para os moradores da região, mãe é sagrada[3] e ocupa um lugar de destaque nas relações familiares como um todo. Essas mulheres são responsáveis principais pela criação de seus filhos e produção de uma casa raiz, casa que ao longo dos anos vai se tornando um lugar de referência no mundo, uma raiz que permanece apesar das adversidades e dos movimentos das pessoas. Semelhante às árvores do cerrado, bioma predominante da região, a casa raiz faz referência às transformações do tecido arbóreo, que durante parte do ano perde suas folhas, permanecendo o tronco e a raiz. Porém, com o início das chuvas, as folhas renascem e uma nova paisagem surge. As casas raízes, que vivenciam a saída de seus membros em determinado período do ano, também os recebem de volta, em uma dinâmica que não se enquadra em determinadas categorias de migração e nem pode ser reduzida a qualquer tentativa de padronização dos movimentos dessas pessoas.

Essas casas, gerenciadas e produzidas por essas mães ao longo de anos, geram vida e convivência social adequada, marcada pela presença de cozinhas cheias de vozes, comidas e afetos, fogões a lenha acessos, que aquecem as casas, as pessoas e suas relações. Quando Josué me falava que não gostava de se afastar por muito tempo de sua casa, dizia desses processos cotidianos de condução da vida, que propiciam com que o corpo e a mente fiquem equilibrados, ou seja, que saibam agir e refletir de maneira pertinente. Segundo ele, adoecia se ficasse tempo demais distante. Não conseguia ter disposição para as atividades diárias, sentia uma tristeza profunda, sua mente parecia não suportar a dor da saudade. De tudo isso, o que mais lhe fazia falta era a casa da sua mãe, aquela cozinha cheia e o fogão com o fogo acesso, em volta do qual havia crescido. Para Josué, ele pode rodar o mundo inteirinho, mas nenhum lugar será como a casa de sua mãe e não existiria melhor remédio que aquela cozinha, com aquele fogão. Apesar de ser um homem casado, com sua própria casa, na qual sua esposa também mantém um fogão a lenha no mesmo terreno familiar, para ele, nada se compara a casa em que cresceu e foi criado, seu lugar no mundo.

A esta altura, o leitor já deve ter se perguntar o que Josué, o fogão de sua mãe e todas essas histórias podem nos falar sobre a pandemia da COVID-19. De antemão, posso afirmar que parte significativa dos brasileiros que se encontram em cargos e atividades de trabalho distantes de suas localidades se debatem agora com incertezas e inseguranças próprias desse momento. Muitos voltam às suas casas, outros procuram soluções para enfrentar a pandemia onde estão e pensam em estratégias de retorno, se não agora, em um futuro próximo. Se há muito a vida nas cidades grandes, marcadas por rotinas exaustivas, pelo anonimato, pelas relações distanciadas e pelo adoecimento já não era vista como adequada, agora tudo indica que ela se tornou insustentável. Contudo, não posso aqui apresentar dados e informações consolidadas sobre esse momento, no qual pouco ainda se pode avançar em termos de pesquisa confiável. O que gostaria de refletir a partir de agora vem de minha experiência pregressa com esses coletivos, que nos ensinam sobre movimentos e reflexividades distantes dos nossos e que podem iluminar caminhos para essa nova fase de nossas vidas, marcada por imprevisibilidades.

Para meus amigos quilombolas, a vida parece muito mais incerta do que eu sempre achei que fosse. Nada é totalmente garantido e suas mudanças e seus deslocamentos sempre foram entendidos assim. Eles se deslocavam para passar determinado tempo em um lugar e não sabiam ao certo quantos meses ficariam, qual imóvel alugariam e, muitas vezes, nem mesmo se iriam conseguir emprego ou algum tipo de ocupação remunerada. Para eles, o mundo gira, gera e mexe, está tudo mexendo e não há como prever o que os caminhos trarão. Uma vez que saem de suas casas, o mundo pode preparar situações impensáveis, que extrapolam qualquer tentativa de premeditação. Esse agente desconhecido, externo e poderoso chamado mundo se encarrega de trazer imprevistos, desvios de percurso, sortes e desventuras incalculáveis. O que resta em meio às incertezas e dúvidas é a noção de que muito pouco da vida é governado por nós. Assim, quando Josué decidia que precisava voltar à sua casa, quando seu corpo e sua mente adoeciam, ele não se sentia fracassado ou incompetente, mas, simplesmente, recalculava os rumos em busca de conforto, cuidado e equilíbrio.

Nesse sentido, agora, quando vivemos um período de deslocamentos limitados, não podemos entender que o movimento cessou. O mundo se move, e mais do que nunca, os rumos são incertos. Não depende de nós que ele volte a parecer normal e a nossa imobilidade física tem se mostrado como a medida mais segura e eficaz contra a rápida e fácil disseminação da COVID-19. Se a pandemia nos limita no exercício de nossas rotinas corriqueiras, talvez nos sirva para pensarmos na transitoriedade, indeterminação e fluidez dos giros do mundo e da vida. Acredito eu que a filosofia quilombola de um mundo incessante seja a chave para nossas cotidianas sobrevivências.

Yara Alves é professora da Universidade Estadual de Minas Gerais (UEMG), mestre e doutoranda em Antropologia Social pela Universidade de São Paulo (USP). Especialista em família e movimento, com experiência de pesquisa com comunidades quilombolas do Vale do Jequitinhonha-MG.

Os artigos publicados na série Mobilidade Humana e Coronavírus não traduzem necessariamente a opinião do Museu da Imigração do Estado de São Paulo. A disponibilização de textos autorais faz parte do nosso comprometimento com a abertura ao debate e a construção de diálogos referentes ao fenômeno migratório na contemporaneidade.

Referências bibliográficas

[1] Este texto foi recebido para publicação no início de junho de 2020 [nota dos editores].

[2] Nome fictício.

[3] O uso do itálico é destinado às expressões e palavras tal qual ditas pelos moradores da região.

Foto da chamada: Vale do Jequitinhonha / Crédito: jeanpiter via Pixabay.