Blog

Share

O que temem aqueles que são temidos? Da produção do medo com relação ao migrante ao medo que sentem os migrantes

Imaginários do medo não são meras abstrações. Ao contrário, o medo é sempre materializado em determinados lugares e corpos, produzindo, portanto, espacialidades específicas. Esse é o argumento que Rachel Pain e Susan Smith (2008)[1] utilizam quando refletem sobre a relação entre medo, geopolítica e cotidiano. A pandemia de COVID-19 está sendo marcada, dentre outras coisas, pelo medo. Medo de contaminar-se, de transmitir o vírus para algum familiar ou amigo próximo, de sair na rua para atividades básicas, de passar por algum local em que a taxa de transmissão seja elevada, do surgimento de novas cepas mais transmissíveis, de possíveis sequelas irreversíveis e, obviamente, o medo da morte.

Diante desse cenário perturbador, a circulação de pessoas se tornou uma das questões fundamentais e as intervenções de governos sobre como, quem e onde pode ou deve circular ganhou uma importância crucial. No interior dos países, medidas de restrição como: lockdowns ou fechamentos de espaços de convívio público considerados não essenciais se tornaram símbolos da vida cotidiana de boa parte da população mundial. No espaço internacional, as restrições se voltaram à criação de protocolos sanitários para regular deslocamentos, restrição de viagens internacionais e, sobretudo, ao fechamento de fronteiras dos países, sejam terrestres, marítimas ou aéreas. Segundo relatório da Organização Mundial para as Migrações (OIM)[2], somente em 2020, no mundo, foram adotadas, aproximadamente, 111 mil medidas que interviram sobre a circulação internacional de pessoas.

Entretanto, as medidas adotadas pelos países foram distintas, variando substancialmente o trato com relação à mobilidade ao longo dos meses de pandemia. Como aponta o próprio relatório da OIM, paulatinamente, surgiram flexibilizações de viagens para turismo, principalmente via aeroportos, e a ampliação de protocolos que viabilizassem esses deslocamentos. Por outro lado, a manutenção das restrições mais severas ocorreu, em sua maior parte, nas fronteiras terrestres, produzindo espacialidades distintas de combate à pandemia, classificando lugares e pessoas de maneira desigual.

A estigmatização, o medo e as intervenções para evitar a disseminação do vírus, aos poucos, foram sendo associadas à mobilidade de migrantes, que se tornaram indesejados até mesmo no retorno aos seus países de origem. A partir da metáfora que associa fronteira como um muro, a produção do medo com relação ao migrante passou a guiar as práticas de governança e servir como subsídio para a criação e ampliação dessas desigualdades. A hipervigilância imposta através do Estado soberano estabeleceu contornos seletivos sobre alguns grupos destituídos de qualquer elemento político e humano, ao serem representados como meros propagadores do vírus. Como consequência, rapidamente estabeleceu-se a associação de que para combater o vírus era necessário combater a migração.

Esse medo, promovido pelo Estado com relação ao migrante, tem no Brasil um de seus casos emblemáticos. Não tardou para que as geografias políticas e morais da soberania nominassem os locais e as pessoas a serem temidas. No dia 17 de março de 2020, o governo brasileiro publicou a primeira portaria que dispunha sobre: "a restrição excepcional e temporária de entrada no país de estrangeiros oriundos da República Bolivariana da Venezuela, conforme recomendação (sigilosa)[3] da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa". A orientação técnica justificava a decisão a partir de dois critérios: "i) dificuldade do Sistema Único de Saúde brasileiro (SUS) comportar o tratamento de estrangeiros infectados pelo Covid-19. ii) dificuldade em conter a disseminação do coronavírus".

Os elementos de seletividade à brasileira pautavam-se em contraditórios argumentos sanitários, que colocavam em dúvida a possível eficácia da medida para o controle da pandemia. Além disso, a partir da primeira portaria foi reestabelecido o uso do termo "estrangeiro" em normativas oficiais, algo que havia sido abolido após a aprovação da nova Lei de Migrações em 2017. Foi assim que, em nome da produção do medo com relação aos migrantes, representados pela associação "estrangeiro" e vírus, as portarias avançaram no componente de retirada de direitos, instituindo de forma ilegal a impossibilidade de "solicitação de refúgio", um dos principais recursos utilizados para a entrada de migrantes no país atualmente. E, junto a isso, implementou, também de forma ilegal, a medida de "deportação sumária" para pessoas que cruzassem a fronteira irregularmente.

À medida que os dias foram passando, novas normativas, que incluíam outros países nas restrições, foram sendo emitidas até que, em 27 de março de 2020, o fechamento foi total e por todas as vias de acesso (terrestre, aérea e aquaviária) e a entrada no país contemplava apenas exceções. Entretanto, após um mês, uma nova norma, que editava essas exceções, colocou de forma explícita que nenhuma delas contemplaria os venezuelanos. Ficava cada vez mais evidente que a fronteira estava sendo mobilizada, de maneira desigual, contra determinados grupos, enquanto outros possuíam alguma possibilidade de circulação.

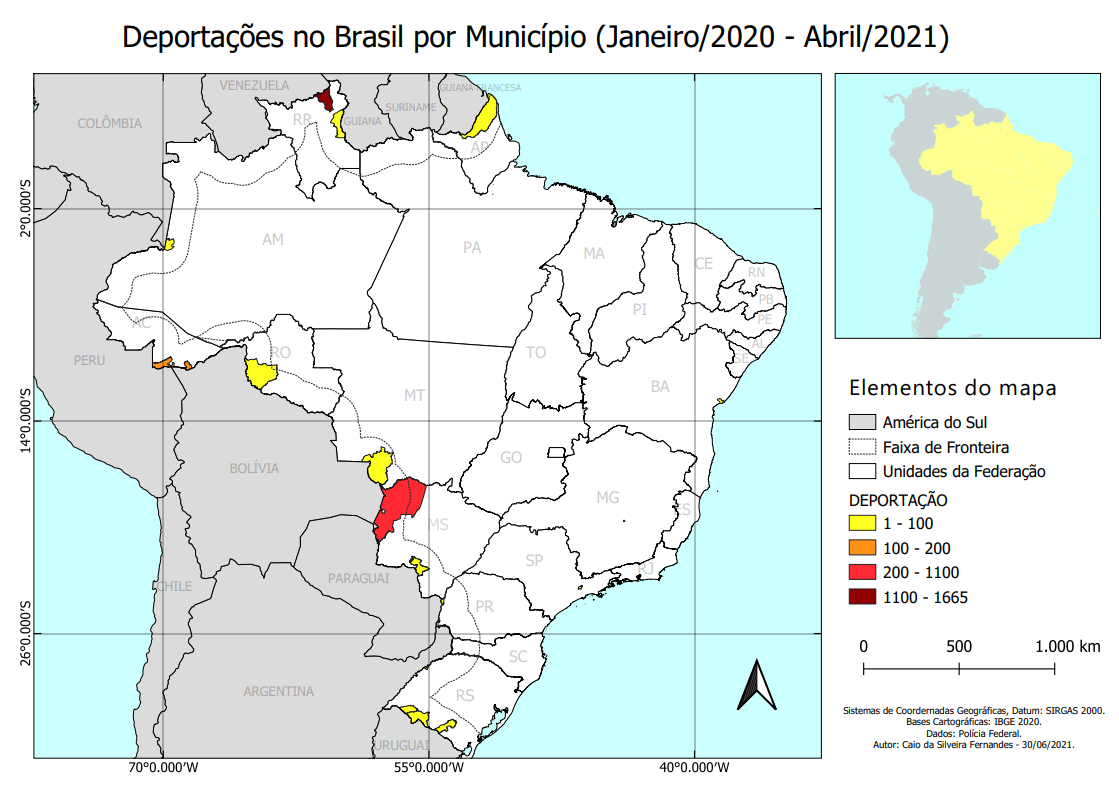

Esse trato diferenciado ficou ainda mais explícito após a publicação de uma nova portaria no dia 29 de julho de 2020, que reabriu as fronteiras para aqueles que chegassem ao país por vias aéreas. O enfrentamento da pandemia impunha, então, uma desigualdade socioespacial de controle entre a fronteira terrestre e os aeroportos e enfraquecia, cada vez mais, as justificativas de restrições baseadas nos argumentos sanitários. Um dos dados mais emblemáticos dessa disparidade é o de deportação. Segundo dados da Polícia Federal, em 2019, ocorreram 36 deportações no Brasil, sendo 80% delas através do aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Para o ano de 2020 até abril de 2021, o número de deportados saltou para 3.170, sendo que, deste total, 99,5% ocorreram em municípios de fronteira terrestre, com destaque para Pacaraima (RR) (1.665 casos), Corumbá (MS) (1.018 casos), Epitaciolândia (AC) (171 casos) e Assis Brasil (AC) (159 casos). Segue o mapa abaixo:

As nacionalidades mais atingidas foram: Venezuelanos (1.807 deportações), Bolivianos (1.075 deportações), Cubanos (56 deportações), Paraguaios (48 deportações) e Haitianos (40 deportações). Portanto, aqueles a serem "temidos", através da associação de transmissão do vírus e migrante, tinham determinadas nacionalidades e circulavam por determinados lugares. Desse modo, estavam desenhadas as espacialidades de exceção, ou seja, lugares onde, em nome da "crise", as normas podem ser suspensas para dar lugar a incursões "civilizatórias" e higienistas que pretendem reestabelecer sentidos específicos de "ordem".

A deportação é um dos símbolos desse processo. Cabe recordar que deportar vai muito além do ato imediato de retirada do país. O que se produz é o que De Genova (2010)[4] denomina como "deportabilidade", ou seja, a saturação do cotidiano dos migrantes com insegurança. O simples ir e vir do dia a dia passa a ser calculado, no intuito de minimizar a exposição pública e a possibilidade de, sumariamente, ser obrigado a deixar o país. O caso mais emblemático talvez tenha ocorrido na "Casa São José", abrigo de passagem para migrantes em Pacaraima (RR) gerido pela Pastoral do Migrante. No dia 17 de março de 2021, em uma ação coordenada entre Polícia Civil, Militar e Federal, houve a invasão do abrigo com, aproximadamente, 55 mulheres e crianças venezuelanas para deportá-las, sob a justificativa sanitarista de que o local não poderia comportar aquela quantidade de pessoas por conta da pandemia. Um relatório realizado em Roraima pela Defensoria Pública da União (DPU)[5] identificou outras práticas de vigilância ostensiva, como postos de fiscalização da Polícia Federal nas vias de acesso à Operação Acolhida em Pacaraima, no intuito de identificar migrantes irregulares e deportá-los. Através da deportabilidade, pessoas e lugares passam a ser (ainda mais) criminalizados nos termos que Cacho (2012)[6] define, isto é, grupos obrigados a passarem por procedimentos que outros ("os normais" ou "privilegiados") não necessitam passar. Sendo assim, o "estrangeiro", não era aquele que não se conhecia, mas justamente aquele desenhado, identificado e apresentado como estranho e ameaçador.

Tal "nativismo" (De Genova, 2010)[7], ou seja, o privilégio aos nacionais em detrimento de migrantes, guiava as ações e retomava a lembrança da desigualdade entre nacionais e "estrangeiros": os primeiros como os proprietários dos direitos, os segundos como beneficiários de direitos tratados como provisórios, cuja possibilidade de serem retirados em momentos de crise figuram, sempre, no horizonte. Assim, os sentidos materiais e simbólicos de fronteira se misturavam com identidades, lugares e nacionalidades específicos, explicitando não somente onde estavam as fronteiras, mas quem eram os escolhidos para serem a fronteira (Khosravi, 2010)[8]. Em suma, apesar de, no início, mencionar apenas venezuelanos, o tom sobre como o país enxergaria o migrante de maneira geral nesse contexto estava dado: uma ameaça em duplo sentido, transmissor do vírus e possível causador de mortes indiretas aos brasileiros por ocuparem as vagas no Sistema Único de Saúde (SUS). Dessa maneira, foi montado todo o apparatus de fechamento da fronteira, que elegia os corpos e lugares ameaçadores. Cabe recordar que, no interior das fronteiras do país, os discursos presidenciais caminhavam no sentido contrário, ao exigir mais abertura de atividades e questionar a adoção de medidas mais restritivas elaboradas por prefeitos ou governadores. Diante de todo esse quadro pintado pelo aparato normativo brasileiro, tornava-se cada vez menos evidente se o combate era contra a pandemia ou contra as migrações.

Esse foi um dos "medos" produzidos pelo Estado e sua meta-narrativa. Um medo que nominou e colocou práticas de exceção sobre determinados locais. Porém, o que aconteceria se perguntássemos o contrário: quais são os medos dos migrantes? Como as práticas de violência e retirada de direitos passam a compor o cotidiano? Será que há uma correspondência tão perfeita entre o medo com relação ao migrante e o medo que sentem os migrantes? Em outras palavras, o que será que temem aqueles que foram escolhidos para serem temidos?

Quais medos sentem os migrantes?

A vida nos bairros, nas vizinhanças e no ir e vir das fronteiras não são exatamente uma tela em branco a ser pintada pelos processos mais amplos. Obviamente que a promoção do medo e da suspensão dos direitos dos migrantes na pandemia geram inseguranças vividas na escala local, como já debatido anteriormente. Porém, os medos dos migrantes durante a pandemia não se esgotam nas restrições promovidas pelo Estado. São inseguranças que se entrelaçam com vários aspectos do cotidiano e combinam vulnerabilidades, articulando processos amplos e vivências locais. O próprio relatório da DPU[9], já citado, apresenta aspectos como: violência física e psicológica contra migrantes LGBTQI+, extorsão dos migrantes para permanência nos alojamentos das rodoviárias, crianças em situação de vulnerabilidade nas ruas e abrigos de Roraima. Já nos depoimentos contidos no Mapa Polifônico, do projeto (I)Mobilidade nas Américas, alguns relatos tanto de migrantes como de representantes de instituições que atuam com migrantes, chamam a atenção para temas, como: violência doméstica, insegurança existencial por medo dos retrocessos na vida (retornar a abrigos e depender de assistência básica), medo do desemprego, de ficar doente, de ser despejado e o aumento de casos de xenofobia. Em uma pesquisa realizada com 2.475 migrantes de diversas nacionalidades no Brasil inteiro, publicada em setembro de 2020, foram questionados sobre "Quais suas principais preocupações/medos com relação ao seu futuro como imigrante". Em primeiro lugar foi apontada a preocupação com a Saúde e segurança alimentar; em segundo, a preocupação econômica, e, em terceiro, o medo da discriminação.

Nota-se, pelas diversas fontes de dados, que a vulnerabilidade dos migrantes é muito mais ampla do que aquela imposta pelo Estado e, sobretudo, vai além do período da pandemia. Questões como desemprego, violências (doméstica, infantil, de gênero e xenófobas), moradia e insegurança no futuro já eram elementos presentes antes da pandemia, mas que foram agravados nesse contexto e se somaram a outros específicos do período, como a irregularidade, o impedimento de acesso aos recursos da saúde em alguns locais e a já citada deportação. Um dos casos, que sintetizam de forma trágica esse processo de continuidade do medo, foi o assassinato do frentista angolano João Manuel, em maio de 2020, no bairro de Itaquera em São Paulo, morto a facadas por um brasileiro devido a uma discussão sobre o direito de os migrantes receberem o auxílio emergencial do governo brasileiro. Antes do caso, já havia relatos de aumento de ameaças e agressões a migrantes no local e alguns até optaram por saírem do bairro por medo das hostilidades. Em outras palavras, o assassinato reflete o agravamento da xenofobia durante a pandemia, não o seu surgimento. Não à toa outros casos de violência já foram registrados em anos anteriores.[10]

Esse quadro de insegurança vivido pelos migrantes, portanto, reflete nas relações de poder mais amplas no qual viver significa conviver com o medo. Como Rachel Pain e Susan Smith (2008)[11] argumentam, os medos inspirados por alcance global e nacional tendem a ser mais visibilizados, tornados "oficiais" e inserirem-se no debate político na busca por solução. Por outro lado, os medos que sentem aqueles que são temidos, ou aqueles que dispõem de poucos recursos para essa visibilização, se tornam secundários ou, até mesmo, considerados irrelevantes ou de menor importância. Os medos de alguns são tratados, muitas vezes, como exceções e particularidades ou como uma espécie de punição diária por não cumprir os atributos morais de cidadania. Casos particulares que, acima de tudo, são casos particulares do possível e, por si só, já merecem atenção.

As vozes que contam esse cotidiano possuem volumes e sotaques distintos. Os migrantes, instituições de apoio, coletivos e igrejas não são passivos diante desse quadro. Nas lutas, denúncias, solidariedades, redes de apoio e relatos, recriam possibilidades de convivência com seus medos e inseguranças. Buscam promover o seu par oposto na forma de esperança e pequenas conquistas, criando mínimas condições para o descobrimento de pontos de fissura. Atuam de modo a mostrar que o particular e o excepcional podem facilmente ser percebidos como regra para alguns ou como "exceções ordinárias" (Pierobon, 2018)[12]. Os medos contados de forma desigual retratam, em última análise, o valor desigual das pessoas e, perguntar aos que são temidos, racializados e marginalizados quais são seus medos pode refundar as possibilidades para compreender a produção e vivência dos medos a partir de outras perspectivas: identificar os processos de produção do medo, sob quais parâmetros morais se estabelecem, suas geografias desiguais, sua duração, seus agentes de promoção, seus motivos e as redes que buscam tornar visível aqueles que parecem não ter outro papel além daquele de "ser temido".

Caio da Silveira Fernandes é doutorando e bolsista CNPq em Geografia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Integra o "Projeto de Promoção dos Direitos dos Migrantes (PROMIGRA)" e o projeto "(I)Mobilidade nas Américas". Também é membro do "GT Geografia e Covid-19". A sua pesquisa é focada na geopolítica das migrações na América do Sul e no cotidiano dos migrantes na cidade de São Paulo.

Os artigos publicados na série Mobilidade Humana e Coronavírus não traduzem necessariamente a opinião do Museu da Imigração do Estado de São Paulo. A disponibilização de textos autorais faz parte do nosso comprometimento com a abertura ao debate e a construção de diálogos referentes ao fenômeno migratório na contemporaneidade.

Referências bibliográficas

[1] PAIN, Rachel e SMITH, Susan. Introduction. In. PAIN, Rachel e SMITH, Susan Fear: critical geopolitics and everyday life. UK: Routledge, 2008.

[2] ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL PARA AS MIGRAÇÕES (OIM). Covid-19 and the State of Global Mobility in 2020. Disponível em: https://brazil.iom.int/news/relat%C3%B3rio-da-oim-e-do-instituto-de-pol%C3%ADtica-de-migra%C3%A7%C3%A3o-aponta-que-pandemia-impactou-mobilidade. Acesso em: 15/07/2021.

[3] Grifo nosso.

[4] DE GENOVA, Nicholas. Working the boundaries: Race, Space and "Illegality" in Mexican Chicago. Dhuram: Duke University Press Books, 2010.

[5] DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU). 1 Informe Defensorial: relatório de monitoramento dos direitos humanos de pessoas migrantes e refugiadas em Roraima. s/d.

[6] CACHO, Lisa Marie. Social Death: racialized rightlessness and the criminalization of the unprotected. New York: New York University Press, 2012.

[7] DE GENOVA, Nicholas. Working the boundaries: Race, Space and "Illegality" in Mexican Chicago. Dhuram: Duke University Press Books, 2010.

[8] KHOSRAVI, Shahram. Illegal Traveller: an auto-ethnography of borders. Algrave Macmillan, 2010.

[9] DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU). 1 Informe Defensorial: relatório de monitoramento dos direitos humanos de pessoas migrantes e refugiadas em Roraima. s/d.

[11] PAIN, Rachel e SMITH, Susan. Introduction. In. PAIN, Rachel e SMITH, Susan Fear: critical geopolitics and everyday life. UK: Routledge, 2008.

[12] PIEROBON, Camila. Tempos que duram, lutas que não acabam: o cotidiano de Leonor e sua ética de combate. Tese. (Doutorado em Ciências Sociais) Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. p. 325, 2018.

Crédito foto da chamada: Javier Esteban via Unsplash. | Conta com tarja preta, no canto inferior esquerdo, escrito Ocupação "I (MOBILIDADE) NAS AMÉRICAS" em branco.

A ocupação "(I) Mobilidade nas Américas" é uma iniciativa que surgiu da parceria entre Museu da Imigração e o projeto de pesquisa regional "(In) Mobilidade nas Américas e COVID-19" para divulgação de artigos inéditos, escritos especialmente para esse espaço. O site do projeto de pesquisa, com todos os textos e materiais multimídia, pode ser consultado neste link. Dando continuidade à proposta desenvolvida na série "Mobilidade Humana e Coronavírus", seguiremos debatendo e refletindo sobre os impactos da pandemia para as migrações e demais mobilidades.